ドイツ、ベルリンで開かれている関電ショーIFAのレポート第二弾は、Amazon Echoに端を発する、「自然言語処理をするスマートスピーカー」についてだ。

今回の展示では、そこここに対応製品が並ぶこととなり、Amazon EchoのベースAIとなるAmazon Alexa対応をしているモノ、Google HomeのベースAIとなるGoogle Agentに対応しているモノに大きく分かれることとなった。

試してみて懐疑的なことをいう利用者もいるようだが、実際に家ナカ家電を動かすのは、主婦や子供、早く帰宅するビジネスマンであることが多く、あまり家にいないビジネスマンは実際のターゲットではない。

家ナカにこういったスマートスピーカーがあったとして、幾つかの観点を考える必要がある。

主婦が使うユースケースを考慮した場合

実際に使うのが主婦であるとした場合、このスピーカーはどこに置かれるのだろうか?リビングか、キッチンか、寝室か、もちろんそのどれもに当てはまる場合も考えられるだろう。

ここで、キッチンにスピーカーがあるとした場合、主な利用シーンは、「音楽やラジオの視聴」「レシピの読み上げ」「情報提供」「家電の操作」「足りないものの買い物」といったあたりをスコープとする場合が多い。

「音楽の視聴」を考えると、スマートスピーカーにもとめられるのは、楽曲の多さを前提とした気の利いたコンビネーションだといえる。実際に幾つかのスピーカーを試しているが、楽曲が少ないととてもストレスだ。本当に聞きたい音楽が聴けないから当然といえば当然だ。また、ムードや気分を反映したコンビネーションの種類や、その提案なども重要になるだろう。

また、「レシピの読み上げ」だが、作るものが決まっていて、そのレシピを取り出し、レシピの妥当性を考えつつ手順を見るということは、音声だけでは厳しいと思われる。そこで、実際の展示を見ていても、音声アシスタントとの組み合わせで、キッチンにディスプレイを配置する展示をしている企業をよく見かけた。

音声情報だけでなく、視覚情報でも補うような場合、この対応が必要となるのだが、一方でこういったモニター類をわざわざキッチンに配置するとコストがかかるため、新築物件でない限り後付けでここまでしたいというニーズはあまりないのではないだろうか。

「情報提供」は、主に天気や交通情報、ニュースといった情報を話してくれる機能だ。スマートフォンがあるからいらないという人もみかけるが、キッチンで主婦が料理を作っている途中に濡れた手でスマートフォンを操作するというのは現実的ではないため、音声制御があると便利といえるのだ。

また、「家電の操作」も同じ理由から便利なのだろう。

最後の「足りないものの買い物」については、お金が発生するのに音声だけで注文するのは若干抵抗があるかもしれないが、これも慣れればかなり便利になるはずだ。当初Amazonのワンクリック注文にも抵抗があった人も何回も注文しているうちに確認が多い方が煩わしいと感じるようになることからも、ここは、「慣れ」が決め手となるだろう。米が足りない、牛乳が足りない、水が足りないと、いった普段づかいが決まっている食材や雑貨の買い物については、ある程度いつもの買い物で済ませるケースが多い為、音声での注文を行ってもそれほど問題は起きない。

こういった様々な与件を念頭にいれて、展示を見ると具体的な工夫をしている企業としていない企業に分かれることがわかる。

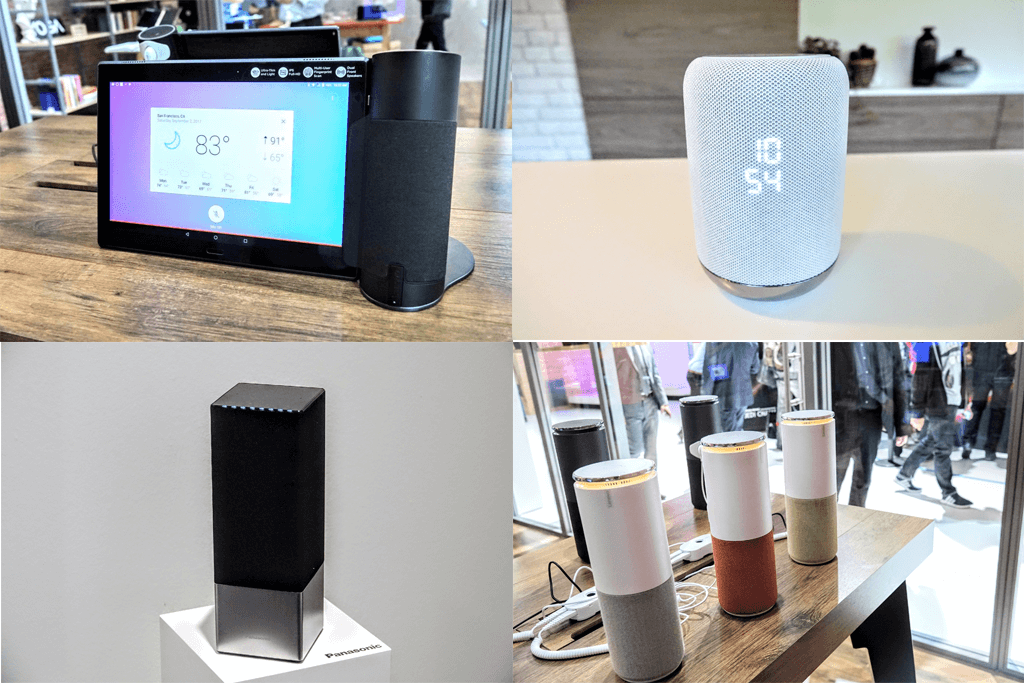

レノボのタブレットとスマートスピーカーをつなぐことで生まれる価値

レノボブースでは、大げさなディスプレイをキッチンに配置するということなく視覚情報に訴えかけることができる製品を展示していた。

8インチと10インチの2サイズで提供される専用タブレットにジョイント装置を取り付けることで、スピーカー部分と繋げることが可能となる。

繋がった状態で、Amazon Alexaに話しかけると、音声での返答以外にもディスプレイに視覚情報が表示される。

これは、先ほどのレシピの利用シーンの他にも、「子供が動物の名前を調べた時に画像も一緒に表示される」といった視覚情報を追加した情報提供に期待が持たれる。

ちなみに、レノボはいわゆるAmazon Echoタイプのスマートスピーカーも展示しており、こちらは質感やカラーリングに工夫が見られた。

ソニーのスピーカーはタッチレス操作

ソニーのスマートスピーカーはGoogle Agent対応している。基本的にできることは音楽を流したり家電を操作したりと、Google Homeと同じようなことができるのだが、ソニーの場合、「こだわりどころ」はここではない。

上部にかかれた、SONYのロゴの周りを指でくるくる回すと、音量が大きくなったり小さくなったりするのだ。

さらに、スピーカー全体を覆うように手をかざして、右から左に動かすと音声の出る場所が偏るようになる。壁を背負って配置する場合などには便利な機能だ。

ソニーの音声スピーカーは、上部のロゴの当たりを空中でクルクル回すジェスチャーをすることでボリュームを変えることができます。 #IFA2017 #smarthome #sony #googleagent

LIFE TECH TODAYさん(@lifetech.today)がシェアした投稿 –

いずれにせよ、SONYでは手で触れなくてもスピーカーを直感的にコントロールすることができるところが特徴だと言える。

※追記:音声で指示するのではないのか?という質問があったが、もちろん音声で指示できる。ただ、実際にスマートスピーカーを使ったことのある人は経験があることかもしれないが、音声で微妙なボリュームコントロールをするのが難しく、微妙な調整は手でやること場合も多いのだ。

他にもスマートテレビの展示があったが、こちらはテレビのリモコンに音声ボタンが配置されており、ボタンを押して指示をすることで音声コントロールができるということだ。

パナソニック、ヤマハ、ONKYOもエージェント対応スマートスピーカーを展示

国産メーカーである、パナソニック、ヤマハ、ONKYOもAmazon AlexaやGoogle Agentに対応したスマートスピーカーを展示していた。

Amazon Echoが360度スピーカーを採用しているのは、「どの方向から指示がくる可能性がある」という前提の元つくられている。

例えばリビングのテーブルの上に置かれるような利用シーンが想定されていた。実際、Amazonのイメージ動画でもリビングのテーブルにおかれたAmazon Echoを囲んで、親子で音声エージェントとの会話を楽しむというシーンが映されている。

一方、ヤマハやONKYOの場合は、360度にはなっていない。おそらく壁に沿わせて置いて利用することが想定されているのだろう。

この辺は実際に利用するユーザが増えてきた時に、マイクやスピーカーが360度対応である必要があるのかどうかが明確になってくるのかもしれない。

市場を冷静にみると、急速に進む、Amazon Echo的スピーカーの商品化。まだまだ一般的に広がっているという印象はない。例えば、コンセプト動画に多い具体的なユースケースとして「キッチン対応」が意識されているといった場合でも、防水対策がされていないなど、各社まだ数がでていないためか、様子見をしている状態のように感じられた。音楽スピーカーなら楽曲のラインナップはいうまでもないし、今後は利用シーンにあわせたプロダクト開発も重要になるだろう。

Amazon AlexaやGoogle Agentが日本語対応していくことで、この手のスマートスピーカーが、日本でも一般に広がっていく可能性がある。

まだまだこれからという印象のあるスマートスピーカーの分野だが、LINEからも、独自のClovaと呼ばれるAIを活用したスマートスピーカーである、「WAVE」も第一弾がリリースされたということで、こういった製品が日本の市場でどの程度受け入れられていくのか、どう進化していくのか、に関しても注目していく必要がある。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWS代表

1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。

フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。

大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。

著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。