自動運転や社会インフラ監視に不可欠な「目」の役割を担う距離センシング技術「LiDAR」は、レーザ光を物体に反射させ、戻ってくるまでの時間を計測して距離を測る技術である。物体までの距離を直接測るため、周辺環境の立体構造を瞬時に高精度に観測することができ、自動運転システムにおける活用のみならず、高精度なインフラ監視を実現する技術としても期待が寄せられている。

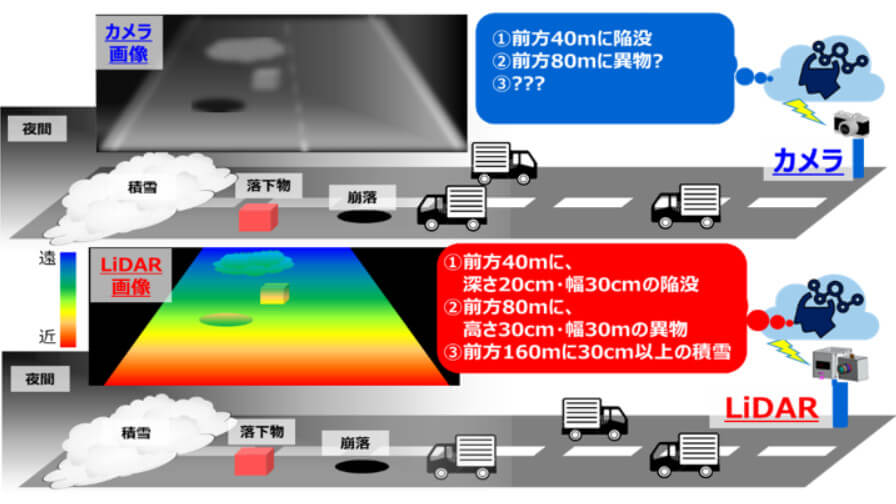

例えば、LiDARを用いることで、道路や建物内等様々な場所における落下物を監視することができ、災害発生時等における迅速な状況把握や通行可否の判断につなげることができる。LiDARはレーザ光を用いることから、一般的なカメラと異なり、暗闇、霧、雪など視界不良の状況にも強く、長距離の監視が可能だ。LiDARの市場規模は急速に拡大しており、2030年には車載用のみで4,200万台/年の市場規模が予想されている。

株式会社東芝は、2020年7月、従来の機械式LiDARと比べて小型化・低コスト化が期待できる「ソリッドステート式LiDAR」において、課題とされていた長距離測定・高解像度の両立を可能にする2次元受光デバイス「SiPM」を開発した。しかし、高度な自動運転と高精度な社会インフラの監視を実現するには、画角・解像度・サイズにおいてさらなる進化が必要とのこと。

広画角・高解像度なLiDARは、死角が少なく小さな危険物まで検知することができる。また、インフラ監視への適用時は振動や風圧の影響が大きい場所や、急斜面の近くなど厳しい環境下の常時設置・稼働が必要となるため、耐震・耐風補強等が容易な小型・軽量化が求められる。加えて、温度変化が大きい環境下でも性能が低下しないことも重要となる。

このほど、東芝はLiDARにおいて、ソリッドステート式LiDAR向けに、最長測定距離200mを保ったままで小型かつ高解像度を実現する受光技術および実装技術を開発した。

SiPMは、受光セルとその受光セルを制御する複数のトランジスタ回路から構成される。搭載するトランジスタ回路のうち、コア部分を微細化したトランジスタ回路に変更することで小型化した。また、受光セルとコア回路の間に高耐圧トランジスタによる高耐圧部を設け、SiPMの感度向上に重要な受光セルへ高電圧(VEX)を供給することで、受光デバイスSiPMの感度の向上と小型化の両立に成功した。

さらに、新たに開発した絶縁トレンチをトランジスタと受光セルの境界面に挟むことで、これまでトランジスタの保護に必要だった幅の広いバッファ層が不要となり、さらなる小型化を実現した。

新規開発したSiPMは、昨年開発時から、サイズを1/4に縮小しつつ、感度を1.5倍に高められる。東芝は、同SiPMを採用し、さらに長年培った基板設計とモジュール実装の技術でLiDARモジュールの高密度実装を実現し、従来に比べ、LiDARの解像度を4倍に高めるとともに、LiDAR全体の容積を350cc以下に抑えることに成功した。

また、SiPMの温度にあわせて受光セルに供給する電圧を適切に調整する自動温度補正技術により、外部の温度変化よらず高い性能を維持することが可能だ。振動・風圧にさらされるLiDARを小型・軽量化することで、LiDARの設置条件を緩和し、アプリケーションの拡大に貢献する。

同技術の採用により、集中豪雨時の斜面崩壊や道路等への土砂流入、突風による道路等への落下物、大雪による積雪等の迅速な検知など、屋外への常時設置が必要となるインフラ監視への適用も可能となる。