昨今、DXの加速やIoTデバイスの普及などによるデータ量の増加が、データセンタへの負荷を増大させ、電力消費量を増加させている。

こうした中、日本電気株式会社(以下、NEC)は、データセンタにおけるコンピューティングリソースの効率的な運用管理を実現するオープンソースソフトウェア「Composable Disaggregated Infrastructure Manager」(以下、CDIM)を開発し、GitHub上で公開したことを発表した。

「CDIM」は、サーバハードウェアを「CPU」「メモリ」「GPU」「ストレージ」といった構成要素に分離し、必要に応じて動的に結合するCDI(Composable Disaggregated Infrastructure)環境の複雑な管理を自動化・簡素化するソフトウェアだ。

CDIは、従来サーバごとに固定されていたCPU、メモリ、GPU、ストレージ、ネットワークカードなどのハードウェアコンポーネントを物理的に分離し、共有リソースプールとして管理する。

そして、アプリケーションやワークロードの要求に応じて、必要なコンポーネントをソフトウェア定義で動的に組み合わせ、仮想的なサーバノードを構成する技術だ。

これにより、特定のリソースが遊休状態になることを防ぎ、ハードウェアリソース全体の利用効率を最大化することができる。

しかしCDIは、リソース効率化に大きく貢献する一方、多数のコンポーネントと多様な構成パターンを管理・運用するのは複雑さを伴う。

そこで今回、NECがOSSとして公開した「CDIM」は、このCDI環境の運用管理を自動化し、効率化することを目的に開発されたマネジメントソフトウェアだ。

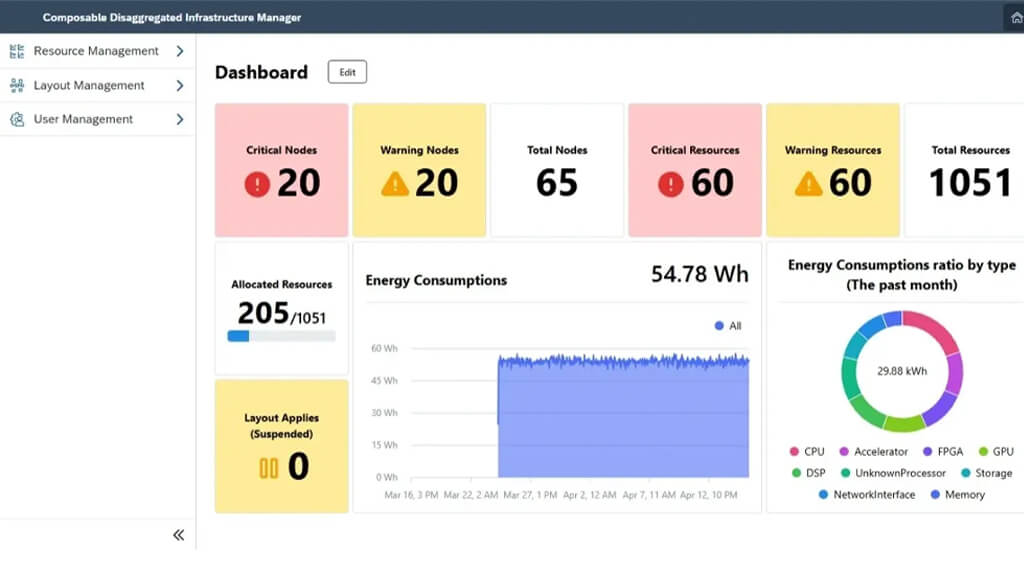

具体的には、システム全体の構成、各コンピュートノードのリソース状況、消費電力推移、異常の有無などを一元的に可視化するダッシュボードを提供する。

また、構成変更機能により、コンピュートノードの構成(リソースの組み合わせ)をコード(IaC: Infrastructure as Code)で定義・管理することができる。

導入環境として、異なるハードウェアベンダーのコンポーネントが混在する場合でも、プラグイン機構を採用することで、ベンダー間の差異を吸収し、相互運用性を確保する。

なお、使用するハードウェアに対応するプラグイン実装やが必要だが、リファレンス実装のプラグインや開発ガイドに加え、現在CDIを持っていない場合でもCDIMの動作を体験できるCDIエミュレータも公開されている。

今後は、ソフトウェアの構成制御によるGPUの利用効率化をターゲットとした、CDIMの製品リリースを検討中とのことだ。

また、システムに投入されるワークロードの特性から最適なコンピューティングリソースの接続を設計・反映するためのフレームワークや、「OpenStack」や「Kubernetes」などの既存管理ソフトウェアとの連携など、機能強化に順次対応していく計画だ。