2017年7月7日、IoTNEWSが主催する年次イベント「IoTConference2017 スマートファクトリーの今と未来」を大崎ブライトコアホールにて開催した。

午前中のセッションにて、IDC Japan株式会社 Worldwide IoT Team 鳥巣悠太 氏が「IoT Enabled Solution」がIoT市場拡大を牽引、製造業のとるべきアクションとは?と題して、「日本国内のIoT市場を全体俯瞰し、その現状に基づき、製造業のプレーヤはどういうアクションをとるべきか」について解説した。

IoTを取り巻く最新技術トレンド。データアグリゲーション、コグニティブ/AIシステムなど、先進技術の動向と展望

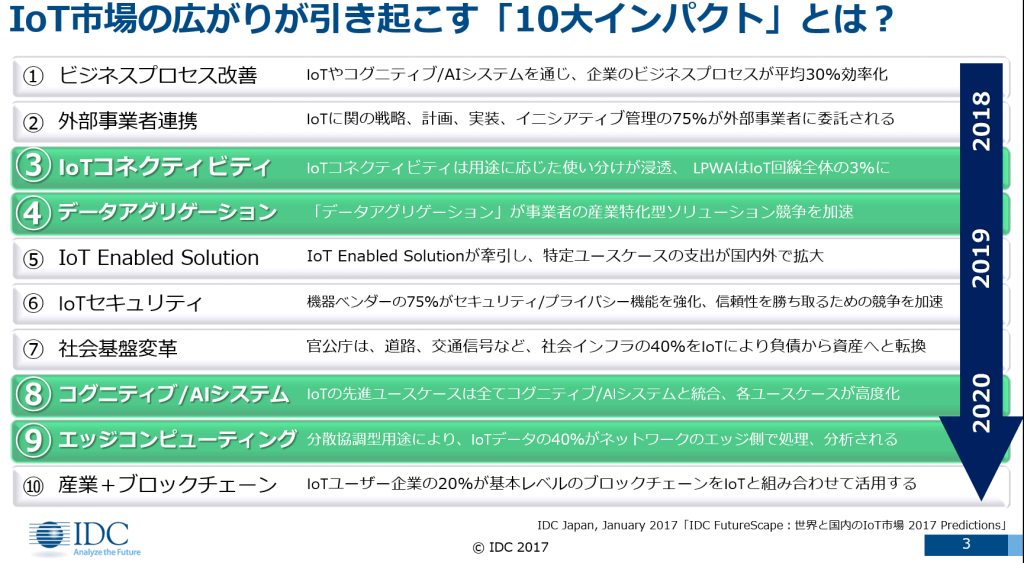

IDCでは、将来にかけてIoT市場が引き起こす下記の10大インパクトを発表している。

鳥巣氏は上記のスライドにおいて、緑で記されている4つのテクノロジーにフォーカスして解説を行った。

まず、IoTコネクティビティ、あるいはIoT通信は、2016年に全世界のIoTコネクション数は120億接続を数えたが、2025年までに800億IoT デバイスがネットワークにつながると予測されている。

その800億の接続には様々な通信技術が使われているが、LoRaやSigfoxなど、最近注目を集めてきたLPWA(低消費電力広域)技術は2025年までに1割を占めるようになり、日本国内ではすべてのIoTコネクションの3%に達すると予測している。

モバイル通信あるいは固定通信、信頼性あるいは経済性、各ユースケースに重視される通信技術の特徴に基づいて、IDCは下記の4象限チャートを作成した。

同チャートからの事例をみてみると、スマートメーターにおいてLPWA通信がすでに使われているが、スマートメーターの場合、すべてのコネクティビティがLPWAのみになるわけではない。例えば、920MHz帯がスマートメーターとスマートメーターの間データをバケツリレー方式の通信に使われるが、LTEのキャリアライセンスバンドを利用するあるいは電波が届かない場所ではPLC(電力線搬送通信)技術利用が適切だ。

これからはIoTに適した様々な技術が現われるはずだが、事例から分かる通り、各ユースケースやユーザニーズに合わせ、コネクティビティのメリットとデメリットを理解し、組み合わせて使うことは非常に重要になるという。

データアグリゲーションのインパクト

また、次の大きなインパクトとして紹介されたのはIDCが独自で提唱しているデータアグリゲーションの概念を解説した。

全世界、年間で生成されるデジタルデータ量では、2016年にIoTデータ(IoTデバイスのセンサが収集したデータ)の割合は非IoTデータ(企業システムにたまっているデータや人間が作り出すソーシャルなどのデータ)に比べると、非常に少なかったが、2025年までにIoTデータの急成長が期待される。2025年にも非IoTデータが8割を占めると予測されているが、これからはIoTと非IoTデータを組み合わせてアグリゲーションすることは重要になってくる。

データアグリゲーションによって新しいサービスが生まれた有名な事例としては、米国の航空エンジンメーカーGEがある。GEはIoTを航空サービスや航空オペレーションの最適化に活用し、全世界100の企業と同プログラムを実施している。このようなサービスの実現には、「非IoTデータ」が不可欠である。エンジン故障予測をしたい場合、エンジンの稼働分析が必要である一方で、燃費改善の場合、消費燃料データの収集と分析が必須となる。

一方で、航空機の部品交換の場合には、航空会社や航空機の整備会社の企業システムに入っている、航空部品データと整備員の配置データ(非IoTデータ)をアグリゲーションしていくことが必要になる。

上記の例と同様に、様々な産業ではデータアグリゲーションが今後広がっていくという。

鳥巣氏は製造業が色んなベンダーとデータアグリゲーションを進め、各産業にとがったソリューションを作り、産業特価型ビジネスをつくりだすという流れは加速していくと述べた。

コグニティブ・AIシステム

現在、コグニティブ技術・AIシステムが非常に注目を集めており、多数の企業が様々な製品やサービスを提供し始めている。

コグニティブ分野で活躍しているベンダーの動きでは2つの大きな傾向がある。

1つ目は、多数のIT・クラウドベンダーがコグニティブ・クラウド・プラットホームを提供し、ライブラリを強化するという動きだ。この動きによって、AI適用に付随しているコストや技術的な障害を乗り越え、ユーザーの裾野を拡大させているという。

2つ目は、半導体ベンダーによってAIチップのパフォーマンスが向上しているということだ。半導体ベンダーは機械学習に特化したチップを開発することで、コグニティブの利用パフォーマンスが劇的に向上させている。

しかし、コグニティブ分野にでもベンダーの製品やサービスを活かすためには、データが必要となる。

2016年まで医療の画像データをAIにより処理をしたり、金融業界の不正取引を分析する、などの事例があるが、ここでは主に非IoTデータが活用されていた。つまり、これまでは非IoTデータの利用によって、コスト削減、人的労働力を置き換えるという使い方がほとんどだった。

しかし、これからはIoTデータが爆発的に増えてきて、そのデータを特定の産業に閉じた形で使うのではなくて、データアグリゲーションによっていろんな産業にまたがって活用するケースが増加すると予測されている。

例えば、物流サプライチェーンデータは製造業だけではなくて、運輸業、卸売り業、小売り業、様々なサプライチェーンがまたがって、膨大なデータを共有することができる。

このようなデータをリアルタイムで収集し、コグニティブ技術で分析する。IoTとコグニティブ技術を組み合わせることによって人間にはできない判断スピードを創出されるという。

エッジ・コンピューティング

従来のIoTデータ分析・処理プロセスはローカルエッジ側で最大限で実施され、その後データをクラウドやデータセンターにあげ、そこでデータプロセシングを行っていた。

現在IDC はエッジコンピューティングを2種類に分けているという。

一つは「現場志向型エッジコンピューティング」で、クラウド側にほとんどデータを出せず、現場に閉じた形でエッジコンピューティングを実施するアプローチだ。このアプローチは主に医療現場でのエッジコンピューティングに採用されている。

現在、現場志向型エッジコンピューティングが増えている傾向が見られている。

その理由はデータを現場の外に出さなくてもいいことはユーザーに心理的な安心感を与え、さらにそのデータをクラウドにアップロードする時間やコストが削減できるからだ。

現場志向型エッジコンピューティングはIoTに対して保守的なユーザーが積極的に使い始めているという。

もう一つは「分散協調型エッジコンピューティング」であり、ローカルエリア内のエッジだけでなく、広域ネットワークのエッジも含まれる。

例えば、広域ネットワーク中で走っている自動車や交通システム、社会インフラシステム、広域ネットワークエッジを含めてクラウド側で分散コンピューティングをするといったものだ。

2020年までに、IoTデータの40%はエッジ側で処理/分析されると予測している。その40%のデータは分散協調型のエッジコンピューティングになるとIDCは考えていると述べた。

さらに、スマートシティや自動運転のようなIoTデータを爆発的に増やすユースケースが増えると、データ処理はエッジだけあるいはクラウド側だけではなく、両方を総合協調しながら使うことになる。

このことから、2020年までに分散協調型のエッジコンピューティングが真の力を発揮すると鳥巣氏は述べた。

次ページは、「自社のソリューションを外販できる、IoT Enabled Solutionの登場」

自社のソリューションを外販できる、IoT Enabled Solution

先進的なテクノロジーの活用によって、ビジネス側にIoTのインパクトは大きくなる。その結果、新しい「IoT Enabled Solution」なるものが登場するというのだ。

ここで鳥巣氏が日本製造業の2つの事例を紹介した。

日清食品とブリヂストンの例

日清食品は、2020に向けて、新しいカップヌードル工場にIoTを導入する計画をしており、それによって工場の作業員規模を従来の半分ぐらいに減らす予定だという。

また、タイヤ・メーカーのブリヂストンはタイヤ生産工場でIoTやコグニティブ技術を使い、今後のタイヤの歩留まりや品質を向上させる計画を発表している。

このようなことを実現させるために、現状では企業がベンダーからいろんなIoTリソースを仕入れ、社内で使えるIoTソリューション(いわば社内用途のIoT)を開発している。

一方、最近一部の製造業は、社内だけでなく、社外で顧客企業が使えるようなIoTを開発して「外販している」事例が増えてきている。

例えば、産業用ロボットメーカーであるファナックは独自で作った組み立ての製造機械にIoTとエッジコンピューティングを組み合わせて、エンドユーザーの製造業に「とまらない工場」(製造ラインのダウンタイムを最小化する)というIoTソリューションを提供している。

他にも、よく知られている例だが、GEやコマツなども、単にエンジンや建設機械を販売するではなく、その製品を使ったIoTソリューションを提供している。

IDCはこのようなIoT Enabled Solution によってIoTの製造業だけでなく、運用業、ゼネコンのような建設業など、いろんなユーザー企業でIoTの外販が広がっていくと考えている。

今回のIoTカンファレンスの主題であるスマートファクトリーでは社内用途のIoTの事例が多いが、これからはスマートファクトリーで培った多種のノウハウを使って、社外用途のIoTが増えてくるだろうと述べた。

社内と社外IoT を活用することが製造業では重要なポイントになってくるという。

また、鳥巣氏によると、2021年に向け、成長性が高いIoT Enabledなユースケースはテレマティクス保険、スマートグリッド、スマートアプライアンスという3つの分野だという。

テレマティクス保険

自動車保険において、保険会社がITベンダーと提携し、ユーザーにスマート保険サービスを提供しているという事例が多いが、最近では生命保険サービスにもIoTが広がっている。

生命保険の加入者であるユーザーにFitbitのようなウェアラブルデバイスを配り、ウェアラブルデバイスがカウントした歩数に応じて、加入者の生命保険料金を割り引くサービスも登場しているという。

トヨタ自動車があいおいニッセイ同和損保と提携し、国内でテレマティクス保険を提供している。ただ最近、トヨタがTIMS会社を設立し、同社を通じて様々な保険会社にテレマティクス保険に必要となるビッグデータあるいはソリューションを提供しだした。

さらにトヨタはテレマティクス保険にかかわる色んなグループ会社をもっている。(例えば、金融の知見をテレマティクス保険に活かしているToyota financeなど)。

また、マイクロソフトとの提携で設立されたToyota connectedはテレマティクスデータを分析し、どんな新しいサービスを作れるかを研究している。さらに、AI技術開発のため設立されたTRIを通じて、トヨタがより一層テレマティクスデータを洗練することができる。

つまり、トヨタはスマートファクトリーのユーザー企業として、その立ち位置をサービス提供者側に変えたのだ。

最近では、T-Connectというテレマティクスサービスも自分で提供し始めている。さらには、TIMSが提供しているサービスで企業を支援する立ち位置にもいる。つまり、現在のトヨタ会社の立ち位置はベンダー、企業、エンドユーザーというすべての役割をになっているとも言える。

トヨタの例からもわかるように、これから製造業のIoTにおいての役割はユーザーだけでなく、サービスプロバイダーやベンダーにもどんどんシフトしていくのだと述べた。

また、テレマティクス保険を実現するには、データアグリゲーションが果たす役割は重要だと鳥巣氏は言う。

従来の保険会社は年齢や性別データ、車種のデータ、事故歴データなどの非IoTデータを統計的に分析し、保険加入者の保険料金を決めてきた。ところが、最近では、車載のIoT機器を通じて、自動車の走行速度、走行距離、さらには運転スタイル(急ブレーキや急ハンドルの使用データなど)という新しいデータを収集できるようになった。このようなIoTデータと非IoTデータをアグリゲーションすることによってスマートな保険サービス提供が可能になった。

ここで、データアグリゲーションに関する課題とコツのインタビューをIoT ベンダーを対象に実施し、その結果を抜粋し、下記のスライドで表した。

データアグリゲーションを成功させるには、組織や人材の強化が必要だという。

データを分析する高度なアナリストや人工知能を利用できる人材の育成は必要だが、そのスキルだけでデータアグリゲーションするのは難しいという。つまり、各産業のいろんなビジネス知見やドメイン知識を持っている人材が合わせてコグニティブやアナリティクスを使っていくことが必要なのだ。

アナリティクスやコグニティブに詳しい企業のIT 部門の人材と企業のビジネスに詳しいLOBの人材、その両方の知見を合わせた人材育成がいろんな産業に重要になってくる。

組織側のデータアグリゲーションの対応には、ベンダーと企業の密なパートナリングとデータ共有が必要であるため、その際に、組織の変革も必要だ。

現在、大手コンサルティングファーム、大手ITベンダーやSIerが企業のデジタルビジネスを支援するような組織を次々と立ち上げており、ベンダーが提供している場を通じて、ベンダーと企業が関係性を見直し、ビジネスを一緒に作っていくような組織の変革が必要になってくるだろう。

スマートグリッド

スマートメーターのインフラは日本全国で広がり、様々な電力会社がエンドユーザーに電気利用量の見える化、電力のピークシフトを目的としたデマンド・レスポンスのサービスを提供する事例が増えている。

三菱電機は、スマートメーターを製造してきたが、2020年までにスマートメーターのインフラを使い、公共インフラを監視する予定だ。三菱電機はあらゆる橋、道路、トンネルについているセンサ、いろんなスマートメーターからのデータをバケツリレー方式にホッピングさせ、データを運ぶという取り組みを始めている。

現在のスマートメーター/スマートグリッドサービスはほとんど電力会社の囲い込みサービスにとどまっている。これからスマートグリッドサービスがもっと広がる上では、いろんな業種の企業が参入する必要があると鳥巣氏は言う。

電力小売り自由化がスタートした上、様々な産業がスマートメーターを使って、新しいサービスを提供できるようになった。例えば、運輸サービス業ではスマートメーターを個人の在宅時間の把握に使い、荷物の配達時間を最適化することが可能だ。スマートメーターのデータを通じて、再配達を減らし、人件費を減らすこともできる。

電力のデータを活用したIoT Enabled Solutionがどんどん増えてきて、それによってベンダーの取り組みも広くなっていく。企業がいろんなパートナリングをし、新しいビジネスを作る。その上で、実証実験、POC(proof of concept)の案件はどんどん拡大している傾向が見られている。

IDCがベンダーを対象に行ったインタビューの結果、POC 案件はどんどん増えている一方、POCからIoT Enabled Solutionになかなか広がらないということが明確になった。POCから本番環境に移行する上では、重要なポイントになるのは「経営者のマインドシフト」だという。

そのため、経営層をPOC の段階から巻き込まれ、POCのワークショップなどに入るなどで、経営者がIoTの価値を十分に理解した上で、POCを進めると、本番環境にスケールしやすくなるという。

また、もう一つの課題は、IoTの費用対効果だ。

ROIは気にしすぎると、IoTのPOCはうまく行かないのだという。

つまり、企業の経営層はROI動向 より、 まずPOCをまわしてみて、使っていく中で段階的にROIを見極めていくべきだと鳥巣氏は述べた。

スマートアプライアンス

現在、スマートアプライアンス(スマート家電)のサービスは、特定の家電をスマートフォンで遠隔に制御できる個別なサービスはほとんどであるため、エンドユーザーに十分な付加価値を与えるとは言い難いという。

しかし、Amazon, GoogleやAppleなどの大手外資系ベンダーがこのスマート家電の競争軸を変えようとしているというのだ。

具体的には、これらのベンダーが個別に機器メーカーと提携するのではなく、スマート家電のエコシステム全体を自分のプラットホームに取り込もうとしているという動きだ。

これからはスマート家電の単体ではなく、家全体、スマートホーム全体の競走が加速する考えているということだ。

スマートホームには3つの競争軸があり、それは「技術仕様の標準化」、「アプリケーション開発者の取り込み」と「データアグリゲーション」だ。

1技術仕様の標準化競争

Apple Home Kitや Google homeなどの独自プラットホームに家電をつなぐことによって、通信インターフェース、コネクティビティの標準化が進んでいる。

これによって、どこのメーカーの家電であっても、自分たちのプラットホーム上で使える。技術仕様の標準化競争は急速に広がっている。

2アプリケーション開発者の取り込み競争

Appleと GoogleはもともとスマートフォンとOSを作っており、スマートフォン上で動くアプリケーション開発者は今世界中にいる。現在、スマートフォンは家のゲートウェイの役割も果たすようになった。

しかし、家のゲートウェイデバイスはスマートフォン以外の機械もあらわれている。アマゾンのEchoとアップルのHome Podのような音声認識デバイスはスマートフォンにとって代わって、ゲートウェイデバイスになっていく。

スマートフォンにしても、音声認識デバイスにしても、デバイスを通じて家電を制御するアプリケーション開発者を取り込む競走が激しくなってくる。

3データアグリゲーション競争

AppleやGoogleなどの大手企業が、世界中の個人のクレジットカード情報、スマホ利用履歴あるいはEコマースの購買履歴、様々なデータを企業のシステム内に保有している。したがって、この膨大なデータを家電のIoTデータと組み合わせ、データアグリゲーションによってユーザーに新しい付加価値を提供できる。

掃除ロボットRoombaを作っている会社IRobotもデータアグリゲーションに取組み始めている。Roomba はインターネットに繋がっており、IDC ではIoTデバイスとしてみなされている。

Roombaは掃除を効率的に行うため、家のマップデータ(家具の配置や部屋の形など)をロボット内で保存してきたが、インターネットにつながっているRoombaが増えているとともに、家のマップデータがクラウド上でどんどん蓄積されてくる。

今後、世界中の家のマップデータをもとに、家電メーかーは家の中を自由に動き回って、特定ものを持ってこられるというようなロボットも開発することができるだろう。

逆に言うと、Roombaの家の中のマップを使って、ロボットのためのサービスを提供することも可能になってきているということだ。こうやって、iRobotは現在、データアグリゲーションプラットホームの提供を始めている。

ゲートウェイになっているデバイスが、どんなものであっても、ユーザーがシームレスなスマートホームサービスを利用できる環境づくりが極めて重要であると鳥巣氏はいう。

家電メーカーとして、ユーザーにシームレスな利用環境を提供する上で、コネクティビティの技術仕様の標準化を進めたり、あるいは外資系ベンダーと一緒にデータアグリゲーションを進めたりすることが成功のカギとなる。

提言

鳥巣氏は、スマートファクトリーがゴールではなくて、通過点であることを強調した。

製造業者にとってスマートファクトリーの導入が必要になってきているが、IDC がコマツ、トヨタ、ファナックなどの事例で紹介したとおり、スマートファクトリーの先にIoTのノウハウをエンドユーザーに提供していくことが競争力のキーポイントとなる。

また、IoTのサービスづくりに重要なのはPOCにおいて、ROIを気にしすぎないことである。

先進的なテクノロジーであるIoTを使う前に費用対効果を見極めるのは難しいため、IoTをPOCで使ってみて、本番環境である程度使ってみる中で、ROIを見出していくというアプローチのほうが現実的である。

さらに、様々なクラウドプラットホームとサービスによってIoTプロジェクトを安くて簡単に始めるのことは可能になった。

IoTを使ってみて、もし、うまく行かなかった場合、そのプロジェクトをやめて、別のプロジェクトを試すことも簡単になっている。

したがって、IoTの分野にとって、使ってみて、失敗してみると、失敗を通じて成功に向けたノウハウを貯め込む「フェイル・ファースト」という思想を持つのは重要であると述べた。

また、後半で紹介されたIoT Enabledの3つのユースケースから学び、IoTの使用によって派生する様々な新しいソリューションに着目し、IoT Enabled Solutionを作っていくべきだ。

さらに、製造業とベンダー企業がパートナーになり、データを一緒に連携させ、データアグリゲーションを進めていくという取り組みも重要だと述べた。

関連記事:

第一部 どうする?日本の製造業!我国製造業の現状と課題ーConnected Industriesの推進に向けて 「IoT Enabled Solution」がIoT市場拡大を牽引、製造業のとるべきアクションとは? どうする?日本の製造業 第二部 スマートファクトリーをいかに導入し、結果をだすのか

Smart Factoryプロジェクト進まない課題とスモールスタート実例 「経産省スマートファクトリー実証事業のご紹介」〜AIとPC制御により既設設備を活かす産業IoT〜 ~勘と経験のデジタル化で現場が変わる~ものづくりデジタライゼーションで見えてくる未来 スマートファクトリ―!現場・IoTの流れ、特に通信からみての考察 スマートファクトリーをいかに導入し、結果をだすのか