組込み技術とIoT技術の総合展「Embedded Technology / IoT Technology 2017」が今月15日~17日、パシフィコ横浜で開催された。取材した各展示の内容を、いくつか紹介していく。

プロセッサコアからIoTプラットフォームまで展開するArm

ArmはさまざまなArmプロセッサコア搭載デバイスを展示するとともに、IoTプラットフォームを活用した事例を紹介していた。

ArmのIoTデバイスプラットフォーム「Arm Mbed」は、組込み機器向けOS「mbed OS」とクラウドサービス「mbed CLOUD」から構成される。クラウドからエッジデバイスまでのセキュアな通信とアプリケーション実行環境をシームレスに提供できるところが特長だ。

このMbedを活用した事例が「スマート電子タグ」というソリューションだ。写真は、ペットボトルが陳列された店舗のデモだが、ポイントは2つ。

まず1つは、値札は電子タグであるということ。PCやスマホで金額を書き換えれば表示が変更されるようになっており、人件費削減などにつながる。

もう1つは、値札の上にあるセンサー(青色のチップ)。これにより、顧客がペットボトルを手に取った棚前行動をデータとして収集・分析し、マーケティングに活かすことができる。

たとえば、この2つを組み合わせて、ある列だけ「セール」価格を設定し、定価の場合と比較した時の顧客の動きを比較するなどにより、「顧客はどの値段なら買うのか」といった検証も可能になる。

事例として、GMOクラウド、トーハンと共同で行った書店での取り組み事例が紹介されていた。写真にあるPOPの内容はWebブラウザ上で表示内容を更新できる。

また、このボードにはさきほどと同様にセンサーが搭載されており、顧客のピックアップカウント行動や滞在時間をデータとして収集することができる。

センサーは写真のどこかに隠されている。気になる方は、東京駅八重洲口の「八重洲ブックセンター 本店」で実証実験中とのことなので、行ってみてはどうだろうか。

富士通セミコンダクターズのバッテリーレス無線ソリューション

右下:キーボード

右にある黒いモジュールがタブレット側、緑色のモジュールがキーボード側のRFID LSIモジュール(FRAM搭載)

こちらは、富士通セミコンダクターズ、PHYCHIPS、エスケーエレクトロニクスの3社で共同開発された技術のデモ展示だ。

この技術は、FRAM(強誘電体メモリ)と920 MHzの無線通信によりデバイス間で「電力を供給」し、バッテリーレスのデバイスを実現する。つまり、IoTデバイスに電池やマイコンが必要がなくなるのだ。

写真にあるのは、パソコンとキーボード、そしてFRAMが搭載されたRFID LSIモジュール。このキーボードには電池が入っていない。電源と接続されたパソコン側の電力が無線通信によってキーボードに供給されている。

なお、このモジュールは、現在はデモのため剥き出しになっているが、本来はキーボードの中に組み込むことが可能ということだ。

また、この技術は飲食店で顧客が店員を呼ぶ時のボタンへの活用など、IoTでさまざまなモノをつなげるためのソリューションとして期待される。

なお、同技術は「ET/IoT Technology AWARD 2017」IoT部門の優秀賞に選ばれている。

パワーポイントでグラフィカルUIを実現するCRI・ミドルウェア

・左下のタブレットにはパワーポイントで作成したGUIが表示されている

映像や音声認識などさまざまな分野でミドルウェアを開発するCRI・ミドルウェアは、組み込み機器向けミドルウェア「Aeropoint GUI」のデモ展示をしていた。同製品は今月14日にリリースされ、今回の展示会で初登場となる。

製造業などでは、現場の効率化や作業性向上のため、日常点検などを紙ではなくタブレットなどで行うペーパーレス化が求められている。その際、わかりやすいタブレットの画面や操作性(UI)の実現が重要となってくる。

同社の開発した「Aeropoint GUI」では、本来、組込み機器のGUI開発で必要な「タッチ制御」「画面遷移」「描画」などの一連のプログラムをAeropointのエンジンが担う。そのため、GUI用の開発コストを削減できるメリットがあるという。

また、「Aeropoint GUI」は、そのタブレット上のデザインや操作性を、パワーポイントの画面で試作できるため、現場の人は使いやすいということだ。

・右下:「Aeropoint GUI」で作成したタブレット画面

・左下:LINEの画面(右のタブレットからネコの写真を送信)

センサーとつなげて収集したデータをタブレットで可視化する、あるいはSNSと連携するなどのプログラムも、「Aeropoint GUI」で実行することができる。

なお、その場合、試作用に「Aeropoint GUI for Raspberry Pi」という、Raspberry Pi専用のIoTパッケージも用意されている。

デモ展示として、写真の中央にあるチップがセンサー、右はネコの様子を遠隔監視するためのタブレット画面で、「Aeropoint GUI」で作成したものだ。そして、このタブレットを用い、LINEと連携してネコの写真を送信することができる。

STマイクロエレクトロニクスがヒト型ロボットをリリース

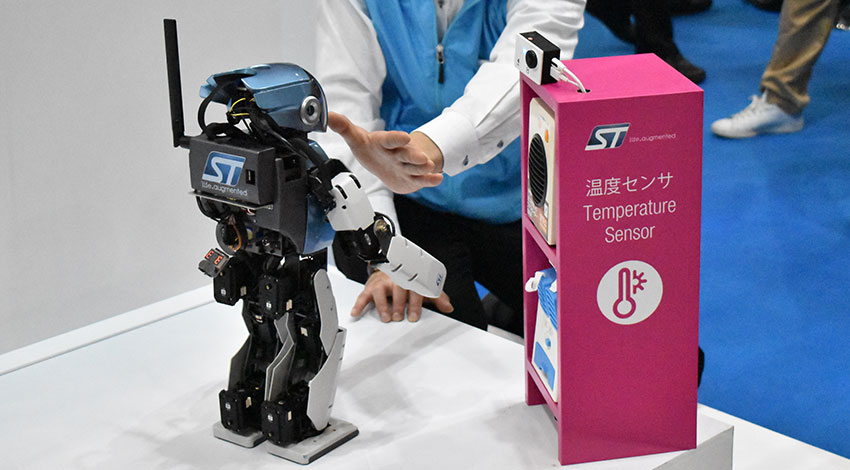

半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクスがヒト型ロボットを開発した。このロボットは、対象物との距離測定やジェスチャ検出による動作、温度や大気圧の検知、画像投影、無線によるデータ通信や駆動を可能とする。

株式会社ロボティズのオープンプラットフォーム「ROBOTIS OP2」をベースに、ロボット制御システムのアスラテック株式会社の協力を得て開発に至ったという。

このロボットの特長は、合計47個のST製品が搭載されていることだ。搭載製品には、STM32マイコン(23個)、各種センサ(16個)、MEMSアクチュエータ(1個)、通信用IC(2個)、その他製品(5個)がある。

会場では、測距センサ(ToF:Time of Flight)を用いたロボットの遠隔操作、ロボットが障害物を感知して動作するなどさまざまなデモが行われた。

上の写真は、スタッフが測距センサの上に手をかざしてロボットを操作している様子だ。時計回りで手を動かせばロボットは右回転し、反時計回りで左回転をする。

インテルのFPGAを用いたニューラルネットワークによる物体認識

インテルのブースでは、同社のプロセッサを用いたさまざまな企業の製品や技術が展示されていた。

その中で、このブースではインテルのFPGA(Field-Programmable Gate Array:製造後に購入者や設計者が構成を設定できる集積回路)を利用し、カメラから入力した画像の「物体認識」を実行するデモが紹介されていた。

パソコンの画面からは、白線や人の動きを瞬時に認識する様子を見ることができた。

FPGAは、顧客が手元でカスタマイズしてアプリケーションを作成でき、一からチップの設計開発をする必要がないため、さまざまな機器での活用が期待されている。インテルは約2年前にFPGA大手のベンダーのアルテラを買収し、FPGA事業を強化してきた背景がある。

ディープインサイトがエッジコンピューティングでの高速なディープラーニングを可能にする技術を開発

ディープインサイトは、エッジで高速なディープラーニングを実行する技術を開発した。

ディープラーニングの実行環境としては、GPUのような消費電力の高いデバイスで処理する方式が一般的だ。しかし、エッジ側の組込み機器はCPUで実装しているものも多い。そのため、エッジでの高速ディープラーニングは難しい技術だと言われていた。

そこで同社は、独自の組込みディープラーニングフレームワーク「KAIBER(カイバー)」をインテルの組込み環境(Intel MKL)で実行できるエンジンを開発。従来の10~20倍の高速化を達成した。

写真は、犬と猫の画像を学習しているデモだ。上にあるものが従来のCPUを用いたディープラーニングで、画像1枚分を学習するのに必要な時間が630 ms。下がインテルの組込み環境(Intel MKL)を用いたもので、同じく学習に必要な時間は39 ms。後者の方が16倍ほど高速になっている。

同社は今後、この技術をインテル系のCPUが採用されているIoTゲートウェイ、PLC、ATMやPOS端末等での搭載を推進していくという。なお、同社の技術は「ET/IoT Technology AWARD 2017」ET部門の優秀賞に選ばれている。

マイクロソフトAzureを活用した東芝のIoTプラットフォーム「ToIS」

東芝グループは、さまざまな組み込み技術、IoT技術の展示を行っていた。IoTというキーワードでは、東芝プラットフォームソリューションが提供するIoTソリューション「ToIS」が紹介されていた。

「ToIS」は、製造業などでデータの収集から見える化まで対応するIoTプラットフォームだ。IoTを導入したい顧客には、「IoTスタータキット」としてセンサーやゲートウェイ、クラウド環境が提供される。

写真は、「ToIS」のダッシュボード画面で、各工場の稼働状況を遠隔監視することができる。なお、クラウドにはマイクロソフトのAzureを使用。スマホと連携できるサービスやセキュリティの観点など、メリットが大きいとのことだ。

マイクロソフトAzureを活用したさまざまなIoTソリューション

マイクロソフトのブースでは、クラウド環境としてAzureを用いた各社のさまざまなIoTソリューションが展示されていた。

写真にあるのは東京エレクトロン デバイスのPoCキットのデモ展示だ。テキサス・インスツルメンツの振動センサー(赤い端末)からモータの稼働状況を収集し、PCのアンドン画面でモニタリングしている。

同社はこのように、センサーからゲートウェイ、Azureのクラウド環境までPoCに必要な全てのツールがパッケージとなったキットを提案している。

Azureのクラウド環境を用いたPoCキットで、テクノスデータサイエンス・エンジニアリングの製品となる。

マイクロソフトは、本年5月にAIの機能をクラウドとエッジの両方に展開していくビジョン「インテリジェントクラウド、インテリジェントエッジ」を発表しているが、本展示会の期間中も、クラウドAIをエッジデバイスに展開する「Azure IoT Edge」のプレビュー版がリリースしている。

シンプルであることやエンドツーエンドなど、Azureの優れた特徴を、可能な限りそのままエッジにも踏襲し、シームレスに処理を実現できることがポイントだということだ。

具体的な特長としては、エッジ側の状態をクラウド側で管理できる機能、クラウドで改良を加えた機能を容易にエッジ側へ展開できることなどがあげられていた。

フジクラがマルチホップと低消費電力を両立させる無線通信技術を開発

本展示会では、エナジーハーベスティングコンソーシアムに参画する各企業が出展していた。同コンソーシアムは、日本国内の企業の力を結集し、エナジーハーベスティング技術(環境発電技術)を国際的に競争力のあるビジネスとして実現することを目的に設立された団体だ。

その会員企業でもあるフジクラは、エナジーハーベスト(EH)型センサシステムを開発した。このセンサシステムには、大きく二つの技術が含まれる。

一つは、無線通信における電力の自己消費を低減する技術だ。無線通信において、基地局と端末の距離が遠い場合利用できない、あるいは壁が複数あると利用できないなどの問題があることから、それぞれの端末が中継機としての役割も持つマルチホップ機能の開発が期待されている。

しかし、各社マルチホップ技術を開発するなか、中継する場合の常時待ち受けによる消費電力の増大が課題となっていた。今回開発されたフジクラの通信モジュールは独自技術によりその電力消費がきわめて少ないものになっている。

もう一つは、色素増感太陽電池だ。照度の小さい環境でも高い発電効率を実現する。

この二つを組み合わせたIoT向けセンサシステムは、温度、湿度、気圧、照度、人感の5種類のデータを5分間隔で収集できる(標準タイプ)。

そして、電源が一次電池と太陽電池(EH)のハイブリッドになっており、照度400 luxであれば電池の寿命は約7年間(EHと一次電池の両方が動作:ハイブリッド)。

照度600 lux以上であれば完全EH動作が可能だ(一次電池不要)。例として、屋外であれば日陰でも完全EH動作が可能だという。

フジクラは同技術により、「ET/IoT Technology AWARD 2017」IoT部門の優秀賞に選ばれている。

NECのセンサーからクラウド・AIまで幅広く提供するIoTソリューション

NECはIoTをキーワードにしてさまざまな製品・サービスを展示していた。それらのベースとなるのが同社のAI技術群「NEC the WISE」。そして、その中核である顔認証技術「NeoFace」などを用いたさまざまなソリューションを展開していた。

・右のPC画面は、「部品B」を認識したことを表している

今回の展示では、物の種類・個数の物品管理システムも展示していた。たとえば食品工場において、ベルトコンベアから流れてくる製品の個数や状態を識別する作業は、現状では人間の目で行っていることがほとんどである。

従って、このような物体認識のソリューションは現場の効率化や生産ラインの拡張などにつながる。実際に、株式会社北研の馬頭工場ではしいたけの個数を識別する目的でこのシステムを活用し、成果が出ているという。

写真にあるデモは、3種類のミニカーを識別するというもの。それぞれ色も形も違うミニカーだが、機械学習によりどの角度から見ても識別が可能になっている。今後は、たとえば工場で製造されたワークのちょっとした傷なども識別できるようにするなど、活用できる範囲を広げていきたいとのことだ。

なお、このシステムはその識別状況をリアルタイムで見える化・モニタリングできるソフトウェアもパッケージに含まれ、顧客としてはすぐに活用しやすいソリューションになっている。

さらに、「ET/IoT Technology AWARD 2017」ET部門の優秀賞に選ばれたNECの技術。ガス検知をレーザーで行うというものも紹介されていた。

従来、二酸化炭素などのガスは、センサーに搭載された半導体にガスが吸着することで検知するのが一般的だった。しかし、今回の技術を使えば、遠方にある微量のガスでも、レーザー照射範囲にあれば検知することができる。そのため、数十m区間まで監視エリアを広域化することができるのだ。

また、ガス検知の応答速度は半導体タイプよりも速くなり(60秒→1秒)、検出単位はppm~ppbで可能。光ファイバーと接続すれば、検知する場所もさまざまに選ぶことができ、設備本体(写真左)も邪魔にならない別の場所に設置可能だ。

これはレーザーの技術であり、IoTと直接は関係ないかもしれない。しかしセンサー技術の進歩により、可能となるIoTソリューションの幅も広がることが期待される。

実際に、IoTをテーマに掲げるNECとしては、このセンサーを用いて自社のクラウド環境やAI技術と一体化したソリューションも今後展開していくとのことだ。

1チップ化によるIoTソリューションを展開するソシオネクスト

SoCのメーカーであるソシオネクストは、SoC技術をベースにさまざまな製品を展示していた。IoTに関しては、IoT機器の原理試作からコアとなる専用SoCの開発までワンストップで対応してくれるというソリューションが提案されていた。

左:スピーカー(カメラから人物を認識すると、音声を発生する)

右:専用SoCを組み込んだボード

専用SoCの開発の一例として、顔認識のデモキットが展示されていた。顔認識というと本展示会でも多く見かけたが、同社ではチップの開発から対応してくれるため顧客は自社に合った自前のシステムを構築できるというメリットがある。

また、専用SoCの開発により部品削減・小型化が実現できることはさまざまなデバイス、アプリケーションが広がるIoTで差別化を図るのに重要なことだろう。写真にあるのは、衛星写真やテレビ放送、GPSなど顧客のRFシステム向けにカスタマイズされたSoCだが、従来の部品数8個から1個へと削減できたという。

トレンドマイクロのIoT向けセキュリティソリューション

本展示会では、セキュリティも大きなテーマとなっていた。特にIoTのエッジデバイスは仕様やコストの理由からセキュリティを考慮した設計がなされていないケースが多いため、重要となる。

トレンドマイクロは、IoTにおけるセキュリティの重要性と、そのソリューションについてプレゼンを行っていた。同社のブースでは、ルネサスエレクトロニクスの車載コンピュータR-Car向けの事例などさまざまな展示があった。

【関連リンク】

・ARM

・トーハン(TOHAN)

・GMOクラウド(GMO CLOUD)

・富士通セミコンダクターズ(FUJITSU SEMICONDUCTOR)

・PHYCHIPS

・エスケーエレクトロニクス(SK-Electronics)

・STマイクロエレクトロニクス(ST)

・アスラテック(Asratec)

・ロボティズ(ROBOTIS)

・インテル(Intel)

・アルテラ(Altera)

・ディープインサイト(Deep Insight)

・マイクロソフト(Microsoft)

・東芝プラットフォームソリューション(TOSHIBA PLATFORM SOLUTION)

・東京エレクトロン デバイス(TED)

・テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(TDSE)

・CRIミドルウェア(CRI Middleware)

・フジクラ(Fujikura)

・エネルギーハーベスティングコンソーシアム(Energy Harvesting Consortium)

・日本電気(NEC)

・ソシオネクスト(Socionext)

・トレンドマイクロ(Trend Micro)