本記事は、株式会社バカンの協力のもと制作しております。単純な事例紹介ではなく、導入のコツやツボを紹介します。

空港の手荷物検査場は大きな空港では複数あるわけだが、電車を降りて空港に向かうとき、目についた一番近い検査場に向かうのが一般的だろう。

しかし、そういった手荷物検査場は混雑することが多く、いくつかある検査場にうまく分散された方がよい。

そこで、手荷物検査場にいる人の人数や、動きを可視化して、一番待たなくてよい手荷物検査場を案内するサービスが構築されようとしている。

人数を数えるだけでは混雑状況はわからない

このサービスを構築する際、通常、手荷物検査場の待ち行列ができる場所に、カメラを向け、ある一定のエリアをデジタル上に配置する。そして、そのエリアに何人いるかをカウントすることで、混雑状態がわかる。

実はこのやり方だけでは、行列がスムーズに流れているかどうかがわからないのだ。

行列がスムーズに流れているかどうかは、手荷物検査場の中でカバンを預けた人が単位時間当たり何人通り過ぎているかをみていかないと、この速度を正確に推定することができない。

しかし、空港の手荷物検査場は、ご存知の通り撮影禁止だ。

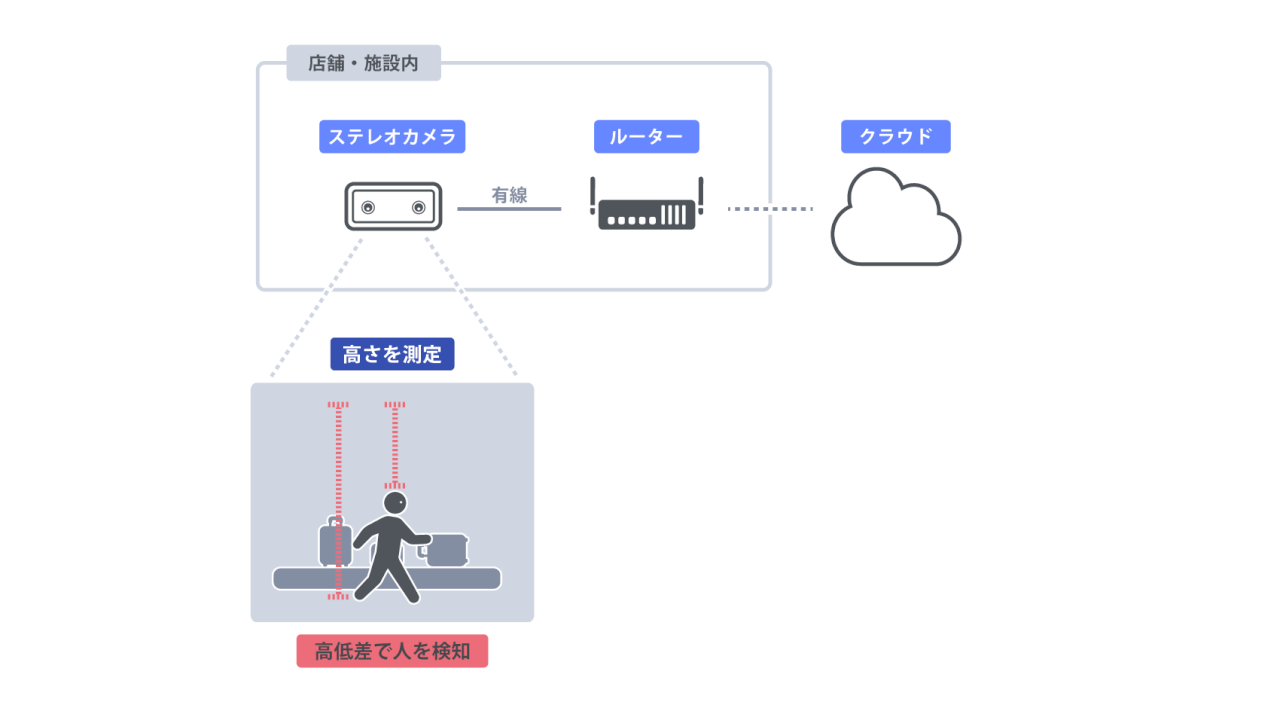

そこで、バカンでは、ステレオカメラを配置し、実際の映像を取得するのではなく、旅客が通過したことだけを認識しようとしているということなのだ。

これで、待っている人が何人いて、単位時間あたり何人が検査できているかがわかるので、どこの手荷物検査場が今後混雑が緩和される状態になるのかも推定することができる。

現地調査は念入りに、現地作業は一回きり

こういった公共施設でのカメラの取り付けはかなり困難だという。というのも、天井の中でもカメラが設置される条件が整っている必要があるからだ。

例えば、天井の強度。柔らかい材質の天井にカメラをつけることはできない。さらに、電源やネットワークの配線が届く場所にあるかということも重要になる。

通常こういった天井工事に関しては、施設側に業者がついているケースが多く、工事費用もかかるため、何度もやり直しをすることが難しい。

そこで、まずは「現地調査」といわれる、どこにカメラを設置するかが重要になる。

現地調査は、通常施設の営業時間が終わった後にやる必要があるので、夜間作業になることも多い。また、調査段階で天井に穴をあけられるわけでもないので、その際は大型の三脚を使って実際のカメラの視界を確認するということだ。

この作業を失敗すると、やり直しが難しいということもあり、かなり慎重にやることが重要になるということだ。

また、施設の場合、植木やデジタルサイネージのような、遮蔽物が突然カメラの視界に入ってくるケースもあり、そういうことに対してどんなアルゴリズムを構築して回避するのか、といったところにもノウハウが必要になるということだ。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWS代表

1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。

フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。

大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。

著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。