みなさん、つながってますか?

前回、洗濯機なんていう、一番インターネットにつながらなさそうな家電をインターネットにつなげてみました。

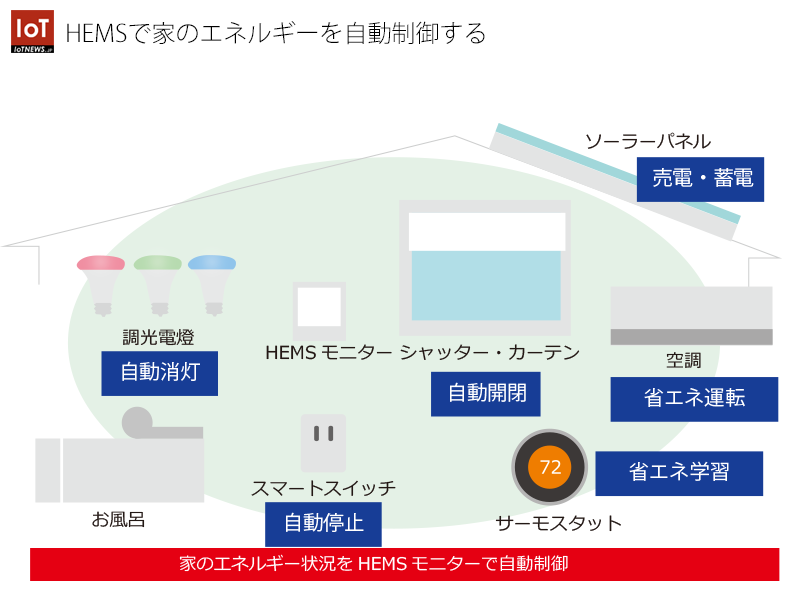

今回は、少し見方をかえて、家のエネルギーの節約の話をしたいと思います。

節電というと、昔はとにかく電気を切ることだったと思います。しかし今後は、ここまでみてきたように留守中も低消費電力で家の状態をウォッチするというモノがいろいろ入ることを考えると、全部の電源を切ることは難しくなりそうです。また、太陽光発電システムなんかを家の屋根にいれている家庭はむしろ、売電を考えるかもしれません。しかし、深刻なエネルギー不足やCO2排出などの問題を総合的に解決するためには、なるべく無駄な電気やガスの利用を控えるようにしていかなければなりません。

この流れを受けて、日本では、2030年までに「HEMS(ヘムス):Home Energy Management System」というのを全戸導入しようと動いています。

HEMSとは?

パナソニックは、HEMSを「家電や電気設備とつないで、電気やガスなどの使用量をモニター画面などで「見える化」したり、家電機器を「自動制御」したりすること」としています。おおむね他の企業も同じようなことを主張しています。

エネルギー消費の見える化

例えば、電力消費を見えるようにしたいといったとき、どういうものをイメージしますか?

テレビや冷蔵庫、洗濯機、空調などの白物家電、床暖房やお風呂の湯沸かし器などがあります。実際はこれ以外にも電燈や電話、電気ケトル、ドアホンなど様々なモノがあります。

これらのエネルギー使用量をすべて可視化することは可能なのでしょうか?

図中のHEMSモニターと呼ばれるモニターで自分の家のエネルギー状態を見ることができます。

例えば、すべての電化製品が同じメーカー製で、消費状況をセンシングした結果をすべて収集する仕組みが有線・無線で作られているとした場合、可能といえるでしょう。

実際は、同じメーカー製できまることはありません。

そこで、ヒトがエネルギー消費状況を見る端末をHEMS端末とすると、このHEMS端末に情報を伝えるための方式がHEMS端末とモノの間で確立されていて、それぞれのメーカーが同じ規格のもとにモノづくりをしていく必要があることがわかるでしょう。

もちろん、新築であれば全部そろえておくこともできるかもしれないですが、日本はDIYの広まりが薄く実際後付でこれらの機器をいれるのにはハードルが高いといわざるを得ませんでした。一方、最近はリフォームをする人も増えてきたから、後付でこれらの機器をいれることができる状況にはなってきたといえます。

家電製品の自動制御

猛暑のときに、自宅にいないときは冷房を切って、帰ってきたらつけるという習慣がある人は多い。一方で、暑くなりきった部屋を急速に冷却するのに必要なエネルギーは、常時冷房をつけておきある程度暑くならない程度に冷やしておくとかえって効率がよいという話を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか?

実際、部屋にヒトがいるかどうかは人感センサーで検知してしまえば、不在時には適切な温度に自動調節するということもできるし、ソーラー発電設備がある場合は猛暑の太陽エネルギーをつかってお金をかけずに冷やしておくことも可能です。

また、直射日光が部屋に差し込むことで部屋はどんどんあたたまるから、一定の日差しや室内温度になったら、自動的に部屋の窓にシャッターやブラインドを降ろすというようなことも可能になります。

Googleの関係会社でnestという企業が出している、サーモスタットなどは人がいる時間帯やいない時間帯の適温を自律的に学習し、必要な温度調整を自動でするという機能まで備わっています。

こうやって、家の様々な機器が連動して、エネルギー効率がなるべく良くなるように自動的に動くというのもHEMSの重要な役割と言えるのです。

スマートメーターとHEMS

今後、電力会社は順次スマートメーターを導入していきます。東京電力の場合、平成32年度までに全戸導入が予定されています。

このスマートメーターというものはなにができるかというと、家の外に電力会社のメーターがあると思うのですが、それが30分毎に電気の使用量を計測し、HEMSのある家庭については30分毎の電力使用量が把握できるということなのです。

これでなにがいいかというと、電力の見える化がより一層進むので、省エネ意識が高まったり、無駄な電力の利用を抑止するようなことが実現できると言われています。

また、この情報は電力会社にもインターネットを介して30分毎に伝わるので、電力供給が足りなくなるなどの状況の早期発見が可能となり、都市全体としてもエネルギーの効率化を図っていこうとするのです。

このように、IoTによって豊かな生活になる一方で、なるべく無駄を省き省エネ社会を築いていくというおのもまた、IoTの役割となっていくのです。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWS代表

1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。

フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。

大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。

著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。