ダッソー・システムズ株式会社(以下、ダッソー)は、5月30日から31日にかけて、年次コーポレート・イベント「3DEXPERIENCE FORUM Japan 2018」を開催。約2,000名のユーザーが参加した。本稿では、31日の午前中に行われたキーノート・セッションから、前半の様子を紹介する。

インダストリー・ルネサンスの”書物”は、顧客の”Experience”だ

31日、午前中のセッションでは冒頭、ダッソー・システムズ株式会社 代表取締役社長 山賀裕二氏が登壇。「私たちは新しい時代の転換点を迎えている。そのなかで企業がイノベーションを起こしていく、産業をリードしていく、そのカタチを提示するのが今回のフォーラムのテーマだ」と語った。

また、山賀氏は昨今の製造業を取り巻く環境について、「企業はテクノロジーを活用して新しいユーザー体験(Experience)を生み出すことが求められる時代だ。しかし、まだ多くの企業が既存の製造プロセスの効率化に力点を置いている」と指摘。

「バーチャルの世界でシミュレーションを繰り返し、設計・製造部門だけではなく、マーケティング部門やサプライヤー、ユーザーも含めたリアルタイムのコラボ環境をつくり、新しいユーザー体験の時代に応えていく」ことが重要だとした。

続いて、同社エグゼクティブ・バイス・プレジデントのシルバン・ローラン氏より基調講演が行われた。

同社 取締役会副会長、最高経営責任者のベルナール・シャーレス氏が登壇する予定だったが、5月28日に同社の創始者であるセルジュ・ダッソー氏が逝去し、葬儀に出席するため欠席となった。ローラン氏の講演の前には、シャーレス氏より動画でメッセージが述べられた。

「インダストリー・ルネサンスは世界中で起こっている」とローラン氏は語った。

「インダストリー・ルネサンス」とは、昨今、社会と産業で起きている変革の潮流に対して、同社が用いる言葉だ。

約500年前、グーテンベルクが活版印刷の技術を発明したことにより知識の共有が進み、新しい時代が始まった。「ルネサンス」と呼ばれる、時代の転換期だ。ルネサンスでは、「書物」を通じた知の共有が可能になったことで、社会と産業が大きく変革されていった。

では、今私たちが直面している新しいルネサンスの”書物”は何か。それは、「Experience」(ユーザー体験)だという。

具体的には、デジタル技術を活用し、バーチャルの世界で未来を予測することによって可能となるユーザー体験であり、生産の効率化や自動化の手段にとどまる変革ではないという。

また、日本政府が掲げる「Connected Industries」や「Society 5.0」も見据えている先は同じだとローラン氏は指摘した。

具体的には、企業はビジネスの「新しいカテゴリー」をつくっていく必要があるという。ローラン氏はその一例として、「企業と消費者の距離をゼロ」にし、ユーザー自らが家具やキッチンを設計できるサービスの事例(ダッソーが提供する「Homebyme」)を紹介。同社の3DEXPERIENCEプラットフォームは、そのように企業が新しいビジネスのカテゴリーをつくるためにあるとした。

「3DEXPERIENCEプラットフォームはオペレーションシステム(OS)であり、ビジネスモデルでもある」(ローラン氏)。

また、ローラン氏は、企業はExperienceによる新しい教育を取り入れていく必要があると強調。500年前のルネサンスでは”書物”によってヒトの学習効率が飛躍的に向上したのと同様に、これからは”Experience”による新しい学習法が必要で、「企業は自らを教育センターと考えるべきだ」とローラン氏は語った。

製品ライフサイクルをプラットフォーム化し、未来の顧客が求める製品を創る

続いて、ベルヘリコプター ラピッドプロトタイピング&マニュファクチャリング・イノベーション担当バイス・プレジデントのグレン・イズベル・ジュニア氏が登壇し、「飛行体験の未来へ」というテーマで特別講演を行った。

ベルヘリコプターはアメリカのテキサス州に本社を置くヘリコプターのメーカーだ。2017年の収益の63%がアメリカ連邦政府向けの軍用機、37%が民間機だという。今年のCESでは、Uberと共同開発した「エアタクシー」のプロトタイプを披露し、注目を集めた。

ジュニア氏は、「これまでの製造業では、既存のソリューションを用いて、未来の問題を解決しようとしてきた。しかしこれからは、未来の顧客が求めるものを予測し、製品をつくっていく必要がある」と述べた。

実際に、同社は数年前にバーチャル空間を活用した未来予測型へと製造プロセスを刷新。試作からアフターマーケットまで一連のバリューチェーンを一元化し、プラットフォーム上ですべての部門の担当者が必要な情報を共有し、議論できるようにした。

それによって、「オスプレイ」の進化形と言われるティルトローター機「V-280」では、従来の方法だと数時間かかるエンジンの構築を9分で行うことができた。

また、民生航空機「Bell 525」では、バーチャル空間を通じて複数の部門や国に跨って製品開発を行うことで、ハイスペックであるため通常は2倍かかかるはずのコストを最小限におさえた。2年間分の予約がうまっており、生産が追いつかない状況だという。

Uberと共同開発中の「エアタクシー」においても、引き続きダッソーの3DEXPERIENCE基盤を活用することで、「航空業界の不可能を可能にしていく」とジュニア氏は語った。

日本企業は「和ノベーション」で、創造生産性を向上すべし

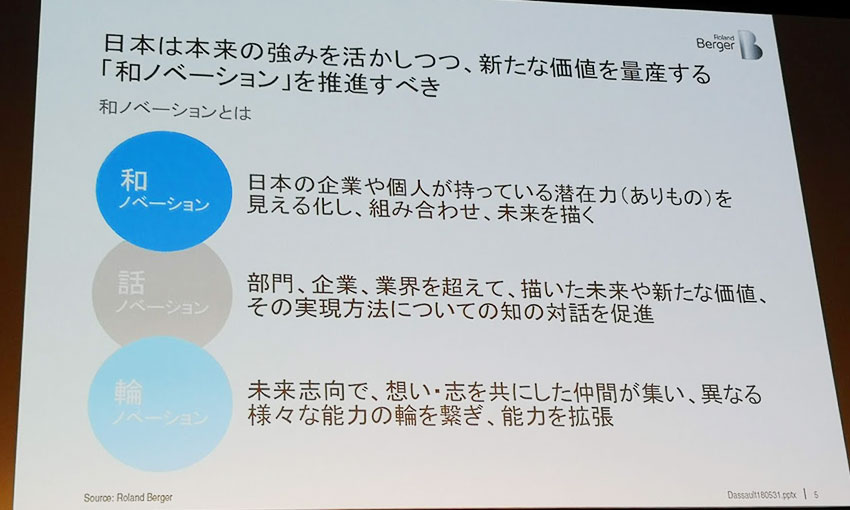

続いて、株式会社ローランド・ベルガー 代表取締役社長の長島聡氏が登壇。「和ノベーション ~日本企業の創造生産性を高める取り組み~」と題して、特別講演を行った。

長島氏は、まず日本の労働生産性が低い現状を指摘。同社が行った2015年の調査によると、日本企業の時間当たりの生産性は、欧米企業の平均の3分の2だという。

その理由として長島氏は、「目先の仕事に追われ、創意工夫の時間がない」、「縦割り・タコツボ化」、「自前主義」の3つをあげた。

一方で日本企業の強みは、現場の社員ひとり一人が持つ顧客視点をボトムアップで結集・結束し、価値を提供する、いわゆる「現場力」だとし、その強みにAIやロボットの力を掛け合わせることで、日本の「創造生産性」は向上できると長島氏は述べた。

そのように、日本の強みを活かして新たな価値を量産する取り組みを、「和ノベーション」として推進したいと長島氏は述べた。

和ノベーションのゴールは、「創造生産性」の向上だ。長島氏によると、創造生産性は、創り出した価値(分子)/掛けた時間(分母)で表される。

「分子に着目し、分母は忘れることが必要だ。分母にAIやロボットを活用し、人は新しい価値を創造すること(分子)に注力すべき」(長島氏)

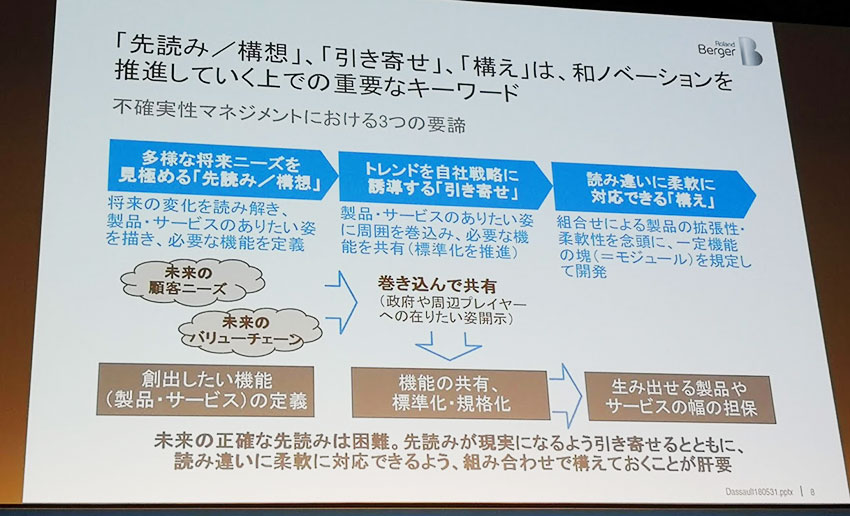

さらに、和ノベーションを推進していくうえで重要なキーワードは、「先読み/構想」、「引き寄せ」、「構え」の3つだという。

長島氏は、「先読み/構想」の事例として、政府が進める自動走行ビジネスについて言及。従来の自動運転の文脈では、どうしてもスペックに注目しがちだった。しかしそれでは、完全自動運転の技術が完成するまで、自動運転のビジネスが進んでいかない。

そこで政府は、無人運転車が早期に貢献できるのは、現状の技術で走行できる簡単な道路であり、高齢者や子供などの移動弱者でも自由に移動できるような社会だとして、日本の自動運転ビジネスを先導している。

そのように、多様な将来のニーズを先読みすることが大切だが、一筋縄でできるものではない。「先読み」を可能にするために、「引き寄せ」によって他のプレイヤーを巻き込み、また読み違えに対応するための「構え」が重要だという。

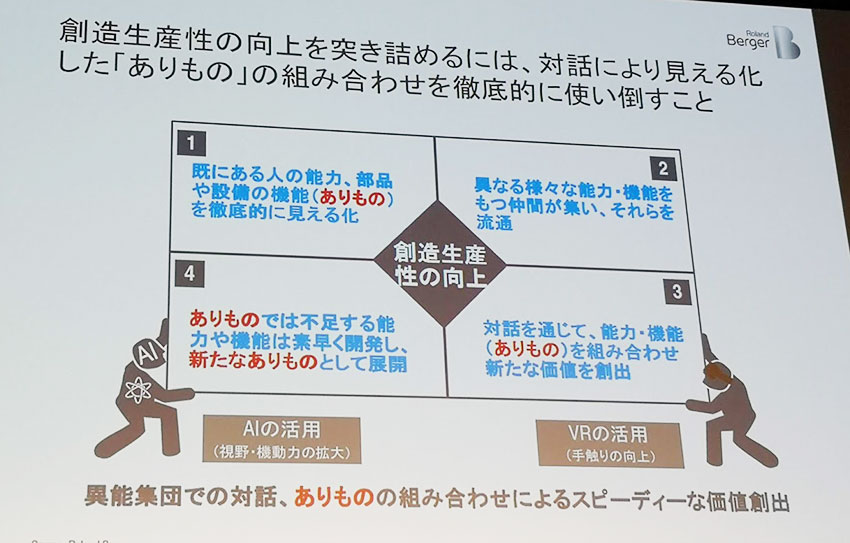

また、長島氏は、創造生産性を高めるためには「ありもの」(既にあるヒト・モノ・設備の機能)を徹底的に見える化し、最終的には対話して組み合わせ、新たな価値を生むプロセスが重要だと述べた。「ありものに不足があるのなら、そこではじめて素早く開発して、加えていけばいい。たとえば、AIやVRなどのテクノロジーだ」(長島氏)

その際には、「自らとは異なる能力・得意技を持つパートナーとは日常的に付き合い、時には自前主義を捨てていくことも必要」(長島氏)。また、「人はロジックに足かせをされていることも多い。自分の感性を信じて、自分が仲間とやりたいと思うことを進めていくことも重要だ」と長島氏は語り、講演を締めくくった。

【関連リンク】

・3DEXPERIENCE FORUM Japan 2018

・ダッソー・システムズ(Dassault Systèmes)

・ベルヘリコプター(Bell Helicopter)

・ローランド・ベルガー(Roland Berger)

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。