一度聞いたら忘れられない、「テクノ手芸部」という名前。「テクノ×手芸」という、一見ちぐはぐとも思えるこのコンセプト。

どういう思いでモノづくりをすすめていらっしゃるのかなどについてお話を伺った。

触り心地のいい、テクノロジー、が面白い

-テクノ手芸部をはじめたきっかけを教えてください。

よしだともふみさん(以下、よしだ) 2008年から「テクノ手芸」という言葉を作り、2人で活動しています。その頃はというと、コンピュータやセンサ-などを柔らかいもので作ったり、今までの価値観や技術の枠にとらわれない活動をしましょうという人が世界中にポツポツ出始めている時期でした。

もともとインタラクティブなものやハイテクなアートが好きで、自分が何かをはじめるとしたら「先鋭的なもの」と「全く先鋭的ではないもの」を組み合わせたら面白いだろうなと思い、周りの方にも「これだったら自分もできるかも」と思ってもらえるような事をはじめるのもいいかもしれないということで、手芸を選びました。

普通の家庭にポンとあっても、違和感がないものを作りたいと思っています。

-これまで作ったものを教えてください。

かすやきょうこさん(以下、かすや) 人が近づくとセンサーが検知してキリンが転ぶという、「倒れるキリン」という作品があります。電子回路的にいえば、センサーで検知して何かを動かすというものなのですが、インターフェイスを工夫しリッチすぎない情報のまま別に何も説明しないまま、キリンがパタンと倒れます。完成しすぎていない、考える余地や感じる余地があるものがいいなと。キリンを見る人が勝手に意味づけをして感情移入をしてしまう、というのを体験して楽しんでほしいなと思っています。

-テクノロジーはきちんと結果を出す、というのが常識的だとすれば、こういうゆるい発想はとても面白いですね。

よしだ テクノロジーは、間違った使い方をしないように「最短できちんと結果を得られる」というインターフェイスだと思うのです。テクノ手芸部は、あえて間違った使い方というか、触り心地がいいという方向に行くのが面白いと思っています。ゆるさが機能するという設計をしております。

-実際に触ってみると、なんだかほっとしますね。

よしだ 身近に感じてもらえるインターフェイスを作るというのはけっこう大変だと思うんですけど、それを強調して作ろうとしたら、高機能にせずに体験がシンプルだったり、人それぞれ遊び方を考えたりできるものを作っています。仕組みが単純だったり、メカニズムが見えたりするのが重要なのかなと思っています。

-お店の前にあると人を惹きつけそうですね。「くいだおれ人形」なども単純な動きですが、有名ですし、人気もありますよね。

よしだ インタラクティブでもなく、シンプルなのがいいですよね。写真も撮りたくなりますし。

「光るイクラのシャケ」という製品があるのですが、こちらは「目に見えるインタラクション」は特にありません。ですが、触り心地が良さそうだと思ってくれたり、ウマそうと思ってもらえるのもインタラクションのひとつだと思っています。

羊毛フェルトをよく使うのですが、フェルトは見た目に触り心地が良さそうだと思わせる素材で、もちろん実際に触っても触り心地がいいんです。フェルトは機械のイメージと全く逆なので、その組み合わせの面白さがあります。

「機械って触っていいのかな、難しそう」という発想を逆転させちゃうという意味でも羊毛フェルトを使うことが多いです。「触り心地が良さそう」と思わせるというのは「機能」だと思っていて、素材である程度人の行動をコントロール(触りたくなる、など)できるのは面白いなと思います。

フェルトだと頭の中に触り心地が見えて、触りたいと思ったらすぐ触ることができます。「光るイクラのシャケ」などは、実際はけっこう繊細なのであまり強く触られたくはないのですが(笑)、フェルトでできているのでぎゅーと揉まれることがよくあります。それって人を油断させるというか、機械にはなかなかない接し方なので面白いと思っています。

このことから、IoTデバイスって家に馴染みにくいな、と思っていらっしゃる方には、触りたくなるデザインというのは役に立つのではないかと思います。また、何を考えているかわらかない表情の作品が多いというのがポイントです。

かすや ネコのブローチもありまして、こちらは基板をそのまま使い目を光らせています。

-どういった方が買われていますか?

よしだ オンライン販売で、女性の購入者が多いです。

今、三越伊勢丹さんの販売員の方に僕らがプロデュースしたテクノブローチをつけてもらっています。購入いただいた方が自分でデコレーションをしていただいて、デコるワークショップを開催したりしました。おかげさまで売り切れたようです。

▼Twitterでの投稿

テクノブローチ買えました〜( `◉ν◉´ )伊勢丹新宿は販売終了らしかったので恵比寿の三越でゲット♪グレーは売り切れでした。 #irodorisai pic.twitter.com/XEgD1vEf9R

— ひじき (@hijiki_owl) 2015, 9月 1

フクロウメカ発進! #irodorisai pic.twitter.com/5xvUTWukPI — 黎(れい) (@ycoffeebreak) 2015, 8月 30

かすや 中身の回路自体は同じなのですが、自分の好きな形できるというのが手芸の良さです。ちょっとだけ手を加えれば「自分に関係するもの」ができるというのがテクノ手芸的にも大事なテーマです。ちょっとだけ手を加えれば、そのものに対してのかかわり方が変わって、「自分のためのモノ」になります。

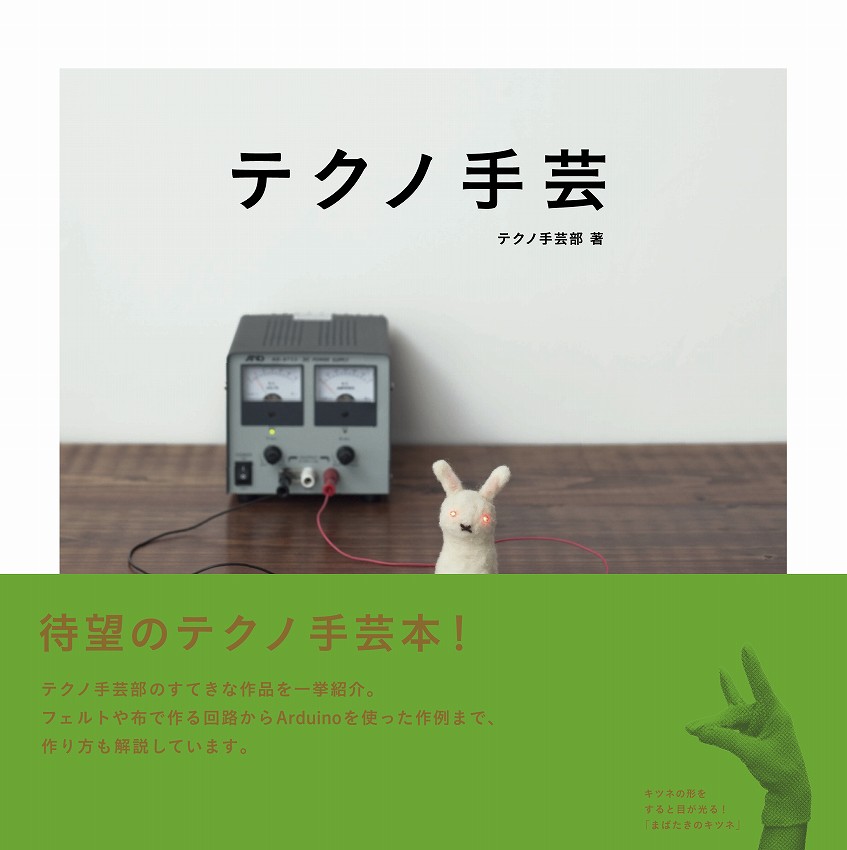

-愛着沸きそうですね。「テクノ手芸」という本を出版されていらっしゃいますが、どのような事が書いてあるのでしょうか。

よしだ 手芸本のように実際の作り方、電子工作のコツ、そして実際に作品を作るという流れで掲載しています。後半の方は少し空気が変わってプログラミングなど少し難しくなり、センサーやArduinoを使った事例などもあります。大学などでもこういったプログラムを教えたりするので、重宝されています。

(編集部補記:始めの方は簡単なのだが、最後の方はかなり凝ったモノが作れるようになる内容です。)

-今後の展望を教えてください。

よしだ 現在、様々なところでワークショップを開催しているのですが、参加してくださる方は幅広くて、おばあちゃんもいらっしゃいます。参加者から「部品はどこで買えるんですか」という声をいただくことも多いので、すぐに作品を作ることができるキットや部品のセットなども販売したいと思っています。

はんだ付けなどはやってみると簡単なのですが、まずやってみようと思う方が少ないので、ぜひ興味を持っていただきたいと思っています。僕は編み物の方が難しく感じるくらいです(笑)

-本日は、ありがとうございました。

____

テクノロジーをいい意味でゆるく昇華している、テクノ手芸部が生み出すモノは、そこにいてほっとしたり、つい手にとって触ったしたくなるものばかりだ。

また、「倒れるキリン」の例のように、それを見た人間がいろんなことを考える、感じる、というところにこだわるところも面白い。

人は、テクノロジーに対して、「命令通りに動くこと」を求めている場合が目立つが、逆にモノの動きに人が驚いたり、考えさせられたりと、なにか感じることができるというアプローチはまだまだ追求する余地がありそうだ。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。