大手総合エレクトロニクスメーカーであり、IT企業でもある富士通は、このIoT時代の到来を受けどのような取り組みを行っているのか。

富士通株式会社 ネットワークサービス事業本部 IoTビジネス推進室 シニアディレクター 大澤 達蔵氏にお話を伺った。

目次

富士通が考えるIoTとは

-富士通が考えるIoTを教えて下さい。

IoTというとInternet of Things =モノのインターネットと訳されることが多いのですが、Thingsはモノだけではなく「コト」も含まれ「コトのインターネット」というのが業界でも主流になってきているかと思います。富士通はモノ、コト、ヒト、場所、環境などをトータルで繋ぐことがIoTだと捉えています。

IoTありきではない

さらにIoTをひとつの部品と捉えた大きな考え方として「デジタルビジネス」というものがあり、当社はこれを進めています。お客様がアナログで対応されていたところが少しずつデジタルに変わることで単なる効率化だけではなくて、質的変化をしていきます。

これまでソーシャルメディアやカスタマーデータなど広範囲のことがデジタル化してきましたが、そこに現場のセンサーデータが加わることでデジタルビジネスの質が変わります。デジタル化していくと、例えば「商品」というものを再定義して、これまでとは違う形で市場を作ったり、業界の枠を超えてビジネスを伸ばすことができたりするなど、デジタルビジネスはビジネスモデルを変える手段になっていると思います。

富士通はIoTという狭い範囲よりは、デジタルビジネスとそれに付随するデジタルビジネスプラットフォームという考えを持っていて、その重要な要素がIoTであると思っています。

ヒトへ与える価値に着目していくとIoTは使わざるを得ない

富士通には、最終的にヒトを中心にICTが使われる「ヒューマンセントリック」というビジョンがあります。有機的につながったテクノロジーがすべてのヒトに大きな価値をもたらすと考えています。

同じくIoTにおいても、ヒューマンセントリックが大事だと思っています。我々はBtoBtoXで、お客様である企業にICTを提供する立場です。

よく言われることですが、これまでマスに向けて提供していた商品は売れなくなり、個人に向けた商品が必要になっています。さらに個人でも時と場合によって欲しい商品が異なり、その瞬間瞬間にどうアジャストしていくかというのが課題です。

これまではセグメントを分けてマーケティングしていたわけですが、最近ではそれでは勝てなくなってきました。そこでICTを活用し、常に最終利用者の価値を把握して、それをもとに個人の瞬間にアジャストするというのを、リアルタイムに対応していくという世界になっていくと思います。

それはすなわちIoTです。プロフェッショナルがその場にいて、コーディネートしていたことがよりバーチャルになり、ヒトへ与える価値に着目していくとIoTは必須となってきます。

そのコンセプトを「ヒューマンセントリックIoT」と呼んでいます。しかし価値というのはある程度仮説は立てられるのですが、完全にはわかりません。どんどん市場に出してみて当たり外れを見ていく時代なので、その先のエンドユーザーに与える価値をお客様と一緒に考えています。

新しいシステム、Systems of Engagement (SoE)

利用者や現場とインタラクションしていくような新しいシステムが、Systems of Engagement、SoEという一般用語で呼ばれ始めています。SoEは今までの一般的な基幹、情報系システムSystems of Record、SoRと区別して使われていますが、富士通は、SoEとSoRの両方を作っていきます。

IoTは関連するICTの幅が広いので一社で全てに対応していくわけではなく、先ほど申し上げたデジタルビジネスプラットフォームを軸に、様々なベンダーさんと一緒に協業してエコシステムを提供いきます。

富士通は、グローバルICT企業としてサービス、アプリからインフラ、デバイスまで持っているので、IT的には色々目利きができることも強みとなっています。

富士通のIoT取り組み事例

現場が絡むほぼ全ての分野がIoTの対象となりますが、いくつかご紹介します。

CRM・マーケティング:小売現場での動線分析

小売り現場のひとつのトレンドとして、買う前のお客様の状況をとらえてどう購買機会を与えていくか、というのがあります。そのために、店舗にきたお客様の動きや販売員の動きをどうとらえるかに興味を持つ企業が増えており、実証実験レベルのものがいくつか立ち上がっています。

―センシングする手段はビーコン以外にも試されているのでしょうか。

そうですね。電波や映像などありますが、店舗ですと映像を撮るというには買い物客の方に抵抗感がある場合もあるため、最近ですと無線LANのレベルで取っているんですが、無線LANの電波レベルだと少し粗いんですね。このお店のこの棚、というところまでわからないので、無線LANにビーコンを付加できないか?という話が出ています。

工場の見える化 社内実証

富士通の山梨工場や島根工場、お客様との共同実証で工場の中でのIoTを進めています。日本の工場は機械化されているイメージがありますが、今はラインでの大量生産はそれほど多くなく、小ロット生産なので、段取りを替えたり工程のつなぎなどにおいて、ヒトの動きが重要になります。

課題意識としては、生産機械は非常にデジタル化されているためそこの情報は取れますが、ヒトの動きは見えてきません。情報がわかれてしまっているので、何かあったときにその原因を探って改善するのに苦労する現状があります。

そこで、生産機械を工程ではなくラインで見て可視化する、作業間の段取り替えなどを見える化するなど、工場内のアナログな部分のデジタル化を行っています。

このタイムライン(上記グラフのような図)は縦の細かい線が工程です。工程に対して小ロットの製品がどの時間にどう流れているかがわかり、そうすると滞った場合に自然とスキマが出てくるのがわかります。右上の部分は映像なのですが、マウスカーソルを合わせるとその時の映像が見られます。丸や四角の点は、何かのイベントを示していて、グラフの色が変わっているのはロットを示しています。

こういうシステムがあると現場ですぐこのスキマを埋める活動ができます。意外に日本ではこういったこともまだ行われていないのです。

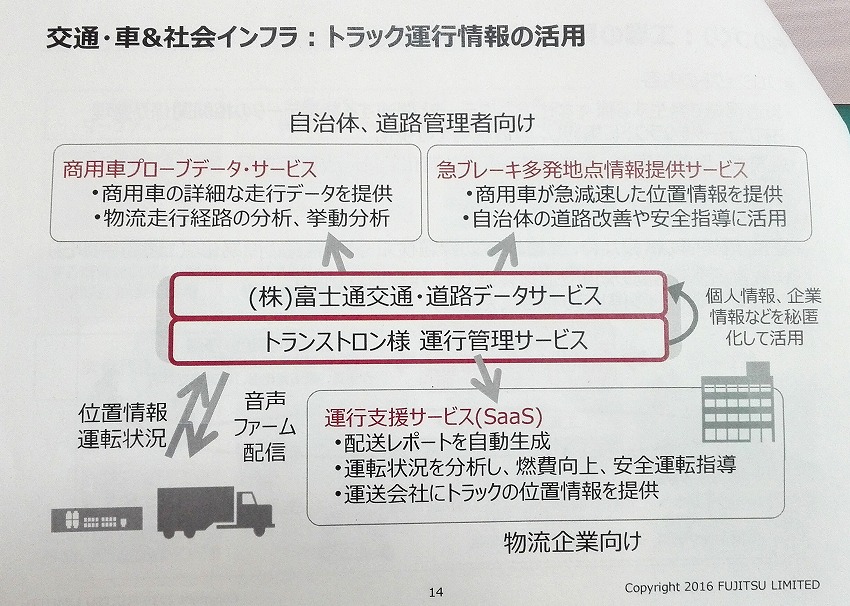

交通・クルマ&社会インフラ トラック運行情報の活用

これは2010年くらいから実用化されているのですが、トラックの運行情報の管理などを行っています。配送会社やコンビニなどが戦略のひとつとして、食品の温度帯や一日何回配送するといいかという事を分析しています。

そうすると、トラックの情報が何万台とたまってきますので、それを面で集めることで、道路の急ブレーキをしやすい場所や振動が多い場所を特定したり、ドライブレコーダーで補足情報を取るなど、トラックがセンサーになる状態をつくることができます。

センサー情報は違う軸線で活用することができますので、たとえば自治体や道路管理者がセンサー情報を道路の補修計画に使うことができます。

広大な土地を1からセンサーで測っていくと多大なコストがかかってしまうのですが、この形ですとコストを抑えることができます。デジタル技術がどんどん形を変えて違う事業を生み出しています。

データを取得し、新しい会社を設立

商用車プローブデータからトラックの走行情報や車両の詳細な動きを分析し、自治体や道路整備・管理事業者が道路改善や安全運行対策に活用するための情報を提供するサービスを行っており、2015年7月には、そのための新会社、株式会社 富士通交通・道路データサービスを作りました。

「IoTのデータ活用」とよく言われますが、実は言われるほど進んでいません。肝心なのはトラックの例でいうと、すでにトラックが走っておりデータが蓄積されていたということです。いきなり、データを販売する会社を作ったとしてもデータそのものを集めることが難しいのです。よって、実業をまずデジタル化することで、データが蓄積されていく状態を作ることが大事です。

-実業をデジタル化するのも普通は難しいので、富士通だからできることですね。しかし、このデータの2次利用はまさにIoTですね。

富士通は、実業はあまり持っていません。逆に、それがいろいろな企業のお客様との協業がしやすいというメリットになっています。しかし、このトラックの運行管理は例外的に持っていたので自身でIoT化することができました。

-クルマメーカーが一般車にカメラやセンサーをつけて自動運転などを普及させようとしていますが、一般車に普及するのはかなり時間がかかると思っています。御社のようにBtoBで広げていく方が早く進みそうですね。

もともとこれは国の法制度で、トラックの安全運転のため、急ブレーキや急加速をしていないかという証拠の提出が義務化されたので、広がりが早かったという経緯があります。富士通の関連会社であるトランストロン社がデバイスを含むトラックの運行情報の管理サービスを作っています。

富士通が提供するデジタルビジネス・プラットフォーム 「MetaArc」、「FUJITSU Cloud Service IoT Platform」

「FUJITSU Digital Business Platform MetaArc(メタアーク)」というのはデジタルビジネスのためのプラットフォームなのですが、中核となるクラウドサービス「FUJITSU Cloud Service K5」の上にIoTだけではなくて、モバイル、ビッグデータ、AIなどのデジタルビジネスを支えるための最先端のICTを実装し、提供していくとともに、従来のSoRとグローバルスタンダートなSoEを連携した、ハイブリッドな環境を作っています。他社のクラウドサービスとは少し色彩が違うかと思います。

富士通ではこれまで色々なお客様とのBtoBのお付き合いを通して多くの開発資産を持っています。それをうまく再利用することにチャレンジし、この環境の上に富士通のソリューションを出していくことを目指しています。他社クラウドサービスとの協業事例もあります。

-既存のSAPやセールスフォースなどとのクラウドプレーヤーと組むこともあるし、自社で完結するスキルセットもあるということですね。

その中のIoTの機能が、「FUJITSU Cloud Service IoT Platform」で、2015年6月から販売を開始しました。いわゆるデータ活用基盤サービスです。

センサーのデータや、センサーに送るための指示のデータ、業務アプリデータなどをPeer to Peerで繋いでいくのは大変なので一度「FUJITSU Cloud Service IoT Platform」に集めて、交換するというものです。

IoTでスマートデバイスがよく使われていますが、全部末端まで富士通の部品を入れないと動きません、ということではなくて、MQTTなどをサポートして、オープンなAPIを作ってなんでも繋がりますよ、という形のものになっています。

とはいえ、そこに富士通らしさを出したいなということで、信頼性、性能などに対して対処する広域分散技術(ダイナミックリソースコントローラー)という、富士通研究所で研究してきた技術を入れています。

IoTのシステムはアプリやクラウドだけにあるわけではなくて、エンドポイント、いわゆるエッジコンピューティングにもあります。センサーなどからあがってきた情報をエッジで処理するのがいいのか、クラウドで処理するのがいいのか、一律には決まりません。例えば、リアルタイム性はエッジで処理が必要、でも、より深い分析が必要な場合はクラウドでないとできないこともあります。

よく、データ分析をするアプリケーション屋さんの立場ではデータを全てあげてほしいといいますが、データを全てあげてはコストが膨大になってしまいます。それをどうやって両立させるかということですが、現状は下からセンサーでどんどん上がってきて制御できないことが多いのですが、富士通はクラウド側のリソース状況をちゃんと見ながら、逐次フィードバックして、「今はあいてる、あいていない」と伝える仕組みを提供します。

-子クラウドでできることは、子クラウドで処理してくれ、ということですね。

それをマニュアルで設定していくのは難しく、今エッジコンピューティングは流行りだしているのですが、実は私に言わせるとエッジコンピューティングは妥協だと思っています。

本来はアプリケーション屋さんからすると全部データをあげたいのに断念している状況です。エッジコンピューティングだけでもダメで、エッジとクラウドがどう協調するかという次のステージが必要です。

次のステージに着目しているのは、周りを見渡しても富士通しかいません。その理由は富士通がカバーするソリューションが広範囲にわたるからだと思っています。

自動車などの生のログファイルはかなり大きなデータ量なので、イベント情報だけなおして送ればいいとなると、もしかしたら宝となっている情報を捨ててしまっている可能性があります。

-自動車はグローバルでセンサー情報から取らなければいけない情報が決められる可能性があるので、出せる情報と出せない情報はコントロールできなくなるようですね。

そうですね、まだどうなるか決まっていないようですが、刺激になったのはテスラの存在のようです。これまでの自動車業界の常識では考えられないことをやっているので、多くの企業が意識しています。IT側からみると面白い外圧ですね。

-去年の東京モーターショーでは各社自動運転のことにはあまり触れなかったのですが、今年はおそらく論調を180℃変えてくると思います。

富士通ユビキタスウェア

最後に関連テクノロジーとして、携帯などを作った部門がIoTにフォーカスすることで、ユビキタスウェアという言葉を作りまして、1月20日より順次、新製品10種の提供を開始しています。

たとえば、携帯やスマホに、歩数をカウントするセンサーなど色々入っているのですが、これまで製品開発で培ったノウハウが溜まっています。これを、加速度だけではなく、精度の高い歩数や運動量に変換してユーザーに見せるという分析ノウハウを「センサーアルゴリズム」として製品化しました。

また、チップとして販売して、ベンダーに完成品を作ってもらうというアプローチも可能な、「コアモジュール」も富士通で作りました。「ロケーションバッジ・タグ」や「バイタルセンシングバンド」などいわゆるウェアラブルもやっていて、まだ実証実験の段階ですが、建設現場の作業員の情報をどうデータ化するなど、安全管理面で熱中症予防などに使っています。

一方、加速度などとは違い、音を中心に分析して生活反応を把握できる「リモートケアベース」という端末も出しています。ここを得意とする会社はそれほど多くないので、富士通が出す意義があるかなと思っています。

-御社はお年寄り向けのケータイなども出されていますし、ノウハウや多くのデータがありそうですね。富士通が一番得意とする分野はどこなのでしょうか。

よく聞かれるのですが、全ての分野でやっています。農業などが目立っていますが、それもひとつであり、全般的に得意です。

個々の分野というよりは、冒頭申し上げたテクノロジーが人に寄り添うという「ヒューマンセトリック」ということを目指しているので、それを富士通のBtoXのお客様と一緒に作っていくんだ、ということを意識しています。

-本日はありがとうございました。

【関連リンク】

富士通関連ニュース一覧

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。