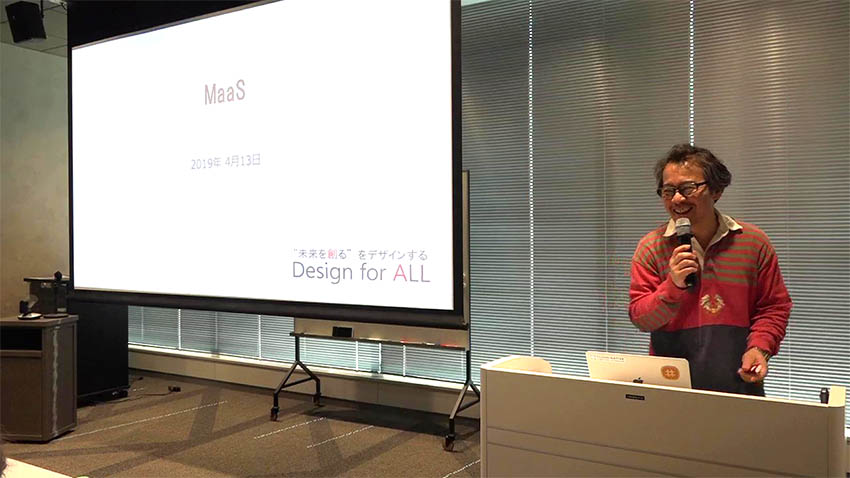

MaaS ―Design for ALL株式会社 取締役(株式会社デンソー MaaS開発部長 (兼)デジタルイノベーション室長) 成迫剛志氏

Design for ALL株式会社は、もとは有志の団体であったが2018年に株式会社化した、サービスイノベーション創出の支援および、手法の提供などを行っている会社だ。

人の移動、モノの移動、事の移動(固定していたものが流動的になるということ)がこれから考えるべき「移動」である、と成迫氏は解説した。

ユーザーニーズはどこにあるか

成迫氏は、日本のシェアサイクルと中国におけるシェアサイクルを比較しながら、システム的に実現することが簡易であることよりもユーザーが一番便利な方法、使いやすい方法を考えることが何よりも重要だと述べた。シェアサービスを実現するためには、なによりもマインドセットを変えなくていく必要があるという。

たとえば、飛行機が遅延したときにその後に乗車する電車であったり、そのほか交通機関における予約も変更しなくてはならないが、それをすべて自動化させるといった具合だ。ヴァル研究所の篠原氏が講演した「楽」であるという考え方がまさに大切だと成迫氏は引用していた。

移動を人とモノで考える

移動とは何か?を考えるとき、移動というものをヒトとモノで考えるという切り口で成迫氏は解説していた。

移動の種類の組み合わせは次の3つが考えられる。ヒト-モノ、モノ―モノ、ヒト―ヒトという組み合わせだ。

ヒトとモノであればモノを買いに行く、観に行く、届けてもらう、モノとモノであれば材料、加工する、組み合わせるといったもの、ヒトとヒトであれば、話す、顔を見る、交流するといった行動がある。なぜネットワークが発達したこの時代において、ヒトとヒトがなぜ直接会う必要があるのかということについて考えてみれば、理由は明確ではないものの顔をあわせることによる情報量が圧倒的であるということが考えられる。

自動運転がもたらすユーザーニーズ

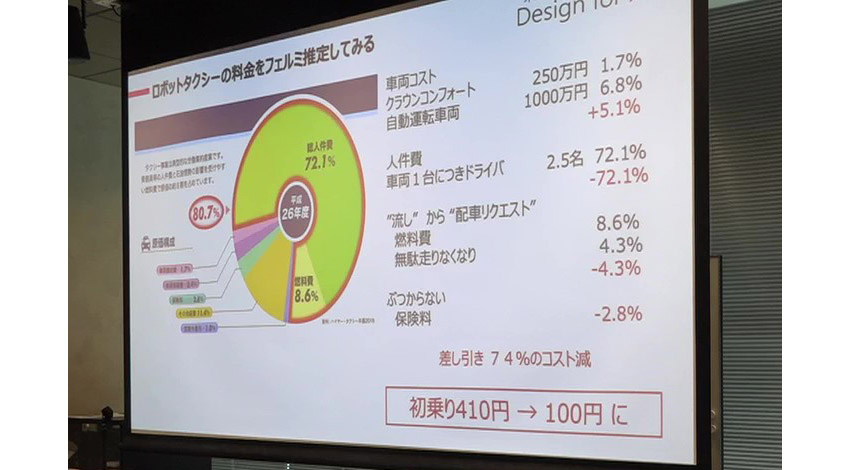

では、ここで少し話題は変わる。ロボットタクシーの可能性についてフェルミ推定してみるとどうなるかという点について成迫氏は次のように推定できると述べた。

タクシーの料金75%は人件費で構成されている。つまり、絶対にぶつからない自動運転の車ができてしまえば、自動運転の車両費が差し引きされても初乗りがおよそ100円ほどになるのではないかというのだ。

ただ実際に、ロボットタクシーでに乗り、たとえば無人店舗に行ってショッピングし、1人で食事するといった未来を考えてみてほしい。

少なくとも、人とまったく触れ合わずに過ごすということに少なからず抵抗がある人がほとんどではないだろうか。

移動サービスの要素の例として、中国のレンタカー屋を取り上げていた。中国では国際免許が使用できないためドライバーをオプションとして選ぶことができる。では、この車を1台レンタルするとして、オプションの要素を様々な軸で考えると面白いのではないかと成迫氏は新たな視点を提示していた。

自動運転になったとき、本当に人がいなくてもいいのか?と考えると、先ほど述べたようにそうではない可能性がある。例えば、同乗してくれるアテンダントとして介護、子守りや話し相手といった様々なニーズにあわせた人が必要になるかもしれない。自動運転というのはあくまでドライバーがロボットということであり、さらにユーザニーズ起点、ユーザーにあったサービスを考えていく必要がある。

個別最適ではなく、全体最適を

ヨーロッパにおいて、カーシェアが世の中に出てくると、公共交通機関を使用する人がいなくなってしまったという例がある。そうすると車の数が増え、結果的に渋滞が発生してしまったという。中国では、ET都市ブレイン(アリババ傘下のアリクラウドが開発した人工知能交通ソリューション)では、ソフトウェアのみで交通信号を制御することによって、交通量を調整し渋滞が生じないようにしているといった例もある。

また、最近ではEスクーター(電動スクーター)が実用化されている地域においては、便利ではあるが乗り捨て回収のコストがかかってしまったり、死亡事故なども発生している。

ビジネスモデルとして成立するのか、ということはビジネスモデルを実際に描いてみる必要があり、ユーザがお金を払うモチベーションがわくか、また事業提供者がお金をもらってサービスを継続できるかというかということが重要である。

その他、Uber、UberEats、Amazon Delivery Service Partnerを例にあげ、新しいビジネスをMaaS、モビリティサービスのなかでつくっていければと締めくくった。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWSの運営母体である、株式会社アールジーン、コンサルティング事業部コンサルタント。IoTに関する様々な情報も取材して、皆様にお届けいたします。