「ジェネレーティブデザイン」とは何か

基調講演のキーワードとなった「ジェネレーティブデザイン」。長く製品の設計に携わっている方と、そうではない方で印象が異なるだろう。本稿では、後者の目線で紹介していく。

まず簡単に、「ジェネレーティブデザイン」の概要について説明していきたい。

製品を設計するには図面がいる。コンピュータのない時代にはそれを紙に手書きするなどして作成していた。しかしいまは3DCADソフトというものを使えば、ある程度自在に製品の設計が行える。

しかし製品が複雑になるほど、設定しなければならないパラメータが多すぎて、人間の脳では追い付かない。そこで、ブラム氏も言及していた「自動化」を使うことになる。

理想的には、大まかに必要な条件(性能とコストなど)を入力しさえすれば、コンピュータが勝手に一つの理想的な製品を提案してくれればよい。しかし実際には、コンピュータが逐一計算したものを人間がチェックし、それが本当に目的と設計要件を満たしているかどうかを判断しなければならない。これは設計者にとってかなりの手間となる。

その課題を解決してくれる手段の一つが、「ジェネレーティブデザイン」だ。設計者が求める性能やコストの条件を入力すれば、コンピュータが自らあらゆるアウトプットを計算し、そこから最適な製品を見つけ出してきてくれる。

特徴は、その奇妙な形だ(上の画像)。通常の製品設計では、従来型の”スマートな”形をベースに最適化を進めるが、「ジェネレーティブデザイン」ではそうした既存の方式を踏襲しないために、一見奇妙な形に見える製品が採用されるのだ。

実は似た手法に、「トポロジー最適化」という技術がある。長く設計に携わっているヒトからすると、「ジェネレーティブデザイン」は「トポロジー最適化」と何が違うのかと疑問がわくという。

製造業向けセッションで登壇したエヴァンジェリストの藤村祐爾氏によると、たとえば部品の軽量化を進めようとした場合、ソフトウェア上で荷重をかける計算を逐一行い、どこで問題が生じるのかを調べる。「トポロジー最適化」の場合、それは1回の計算で1回の結果しか出ないため、時間がかかる。

しかし、「ジェネレーティブデザイン」ではあらゆるパターンを同時に計算し、そこから最適解を導くため、時間が短縮される。しかもオートデスクのソフトの場合はクラウドベースであるため、かなり高速で処理できるという。

そのため、製品開発の時間を大幅に短縮し、「ものづくり」に革新をもたらす技術として期待されているのだ。藤村氏は、「ジェネレーティブデザイン」を使う意義について次のように述べた。

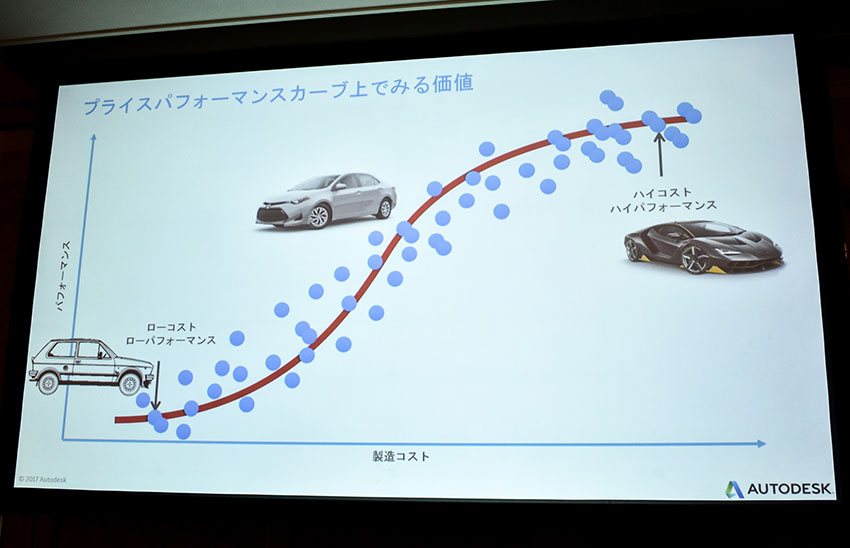

「企業は競争力を高めるためにコスト削減をする。しかしそれはどの企業も同じであり、差別化にはならない。長期的に革新をもたらす新しい方法を考えていく必要がある。ジェネレーティブデザインを使えば、生産性を高めながら新しいチャレンジができる」(藤村氏)

藤村氏は本講演で、「ジェネレーティブデザイン」を活用する上で重要なポイントを、実際にデモを行いながら詳しく解説した。以下でその一部の内容を紹介する。

次ページ:「ジェネレーティブデザイン」を使ってみる

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。