脊髄をはじめとする神経疾患において、人体組織の形態情報を画像化するMRI(Magnetic Resonance Imaging)による画像診断に加えて、電気生理学的機能診断が必要なことが多々あるという。これまで脊髄をはじめ骨や軟部組織に囲まれた神経の電気活動を体表から測定することが難しく、障害部位の特定が困難だった。

また、脊髄の活動により生じる磁界の強さは地磁気の10億分の1と極小かつ神経活動の伝播は最大秒速80m程度と高速なため、神経活動の測定には高性能な磁気シールドと高帯域で高感度な磁気センサー、そして高度な信号処理技術が必要となる。

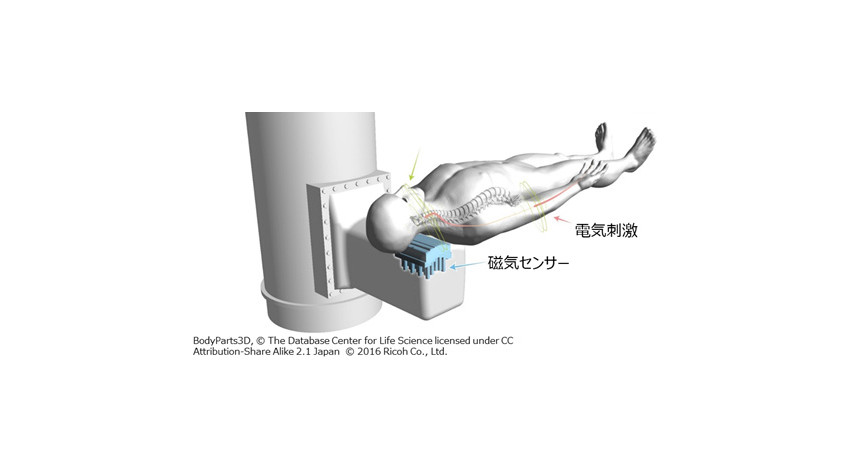

これまで国立大学法人東京医科歯科大学、学校法人金沢工業大学、株式会社リコーは共同で、脊髄の神経活動によって生じるわずかな磁界を計測し、身体を傷つけることなく脊髄の神経活動を可視化するシステム「脊磁計」を開発し、実用化に向けて取り組んできた。

そしてハードウェア・ソフトウェア・評価手法の開発により、頚部に加えてこれまで計測が困難とされてきた腰部についての神経磁界計測に成功した。さらに、手掌部や腕神経叢部といった末梢神経の神経磁界計測も成功した。

同開発において、金沢工業大学はSQUID(※)センサーを開発し、微弱な信号を数十マイクロ秒単位で計測可能とした。また、リコーはセンシングされた信号を処理し、脊髄の活動の情報と形態画像を重ね合わせて表示するシステムを構築し、東京医科歯科大学は脊磁計を用いた脊髄神経機能診断法の確立に向けた研究を実施した。

脊髄の機能を可視化することにより、今後脊磁計の臨床における応用先が広がり実用化を推進するとともに、脊髄疾患の障害部位の特定や定量的な評価などへの活用が期待できる。

※ Superconducting QUantum Interference Deviceの略で、超伝導量子干渉素子を指す。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。