2017年10月以降の一連の事案発覚後、経団連は2017年12月に「品質管理に関わる不適切な事案への対応について」を公表し、会員企業及び団体に対して、自主的調査と法令・契約遵守の徹底、実効ある不正防止策の実施を呼びかけるとともに、法令違反が確認された場合の速やかな公表や、経営トップ自らが率先して問題解決や原因究明に取り組むことを求めた。

個別の業種の業界団体においても、自ら品質保証に関するガイドラインの策定に取り組んでおり、2018年3月から6月にかけて、日本伸銅協会、日本アルミニウム協会、日本ゴム工業会、日本化学繊維協会、石油化学工業協会、日本粉末冶金工業会がガイドラインを策定・公表した。

データ化・自動化の必要性と現状

品質保証体制を強化していくためには、製造データや品質データを繋ぎ、ウソのつけない、また、改ざんのできない仕組みを構築し、信頼性の高い品質保証体制を構築していれば、品質に関する一連の事案についても、未然に防止できる面もあったと考えられる。

検査工程においては、人が作業を行うことで、検査漏れなどのミスや不正が発生してしまう可能性があるほか、検査の技能が属人化してしまえば、人手不足や技能継承の問題に直面する懸念もある。

検査工程を自動化すれば、こうした人為的なミスや不正等のリスクを排除できるとともに、検査工程の省人化・スピード化や、生産コストの低減が可能となる。

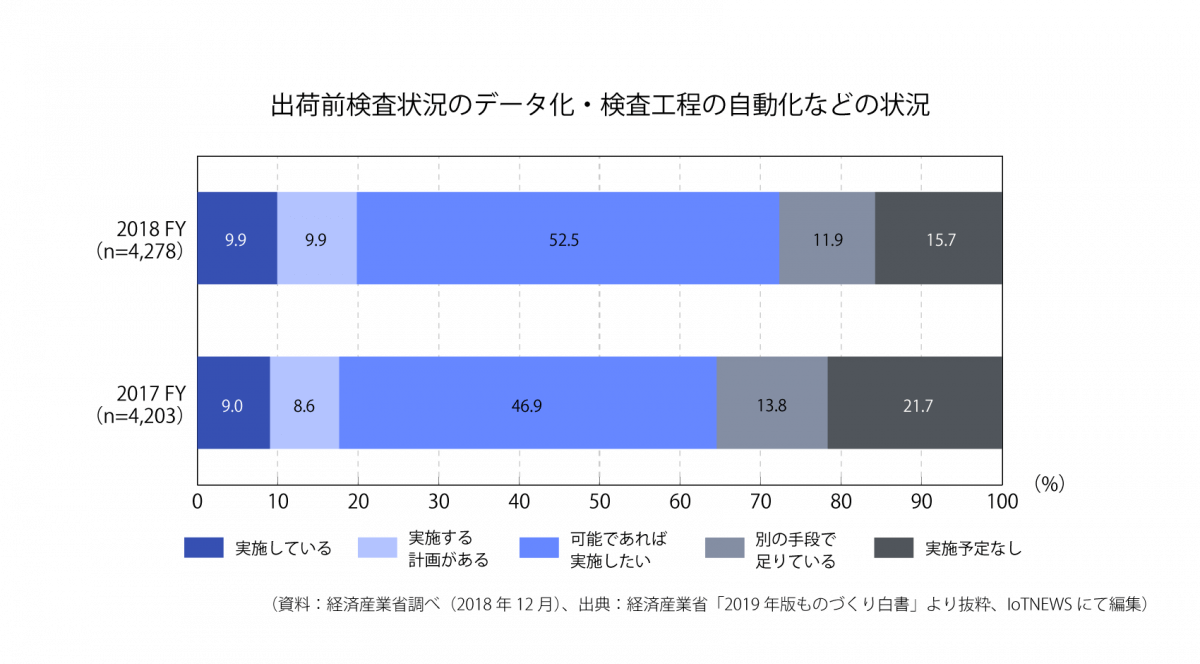

国内製造業の実施状況を見ると(トップ画、上図)、検査状況のデータ化・見える化や検査工程の自動化・IT化、製造物・部材のトレーサビリティ管理に取り組む企業の割合は概ね増加傾向にあると見られる。

製品の個体管理によるトレーサビリティシステム

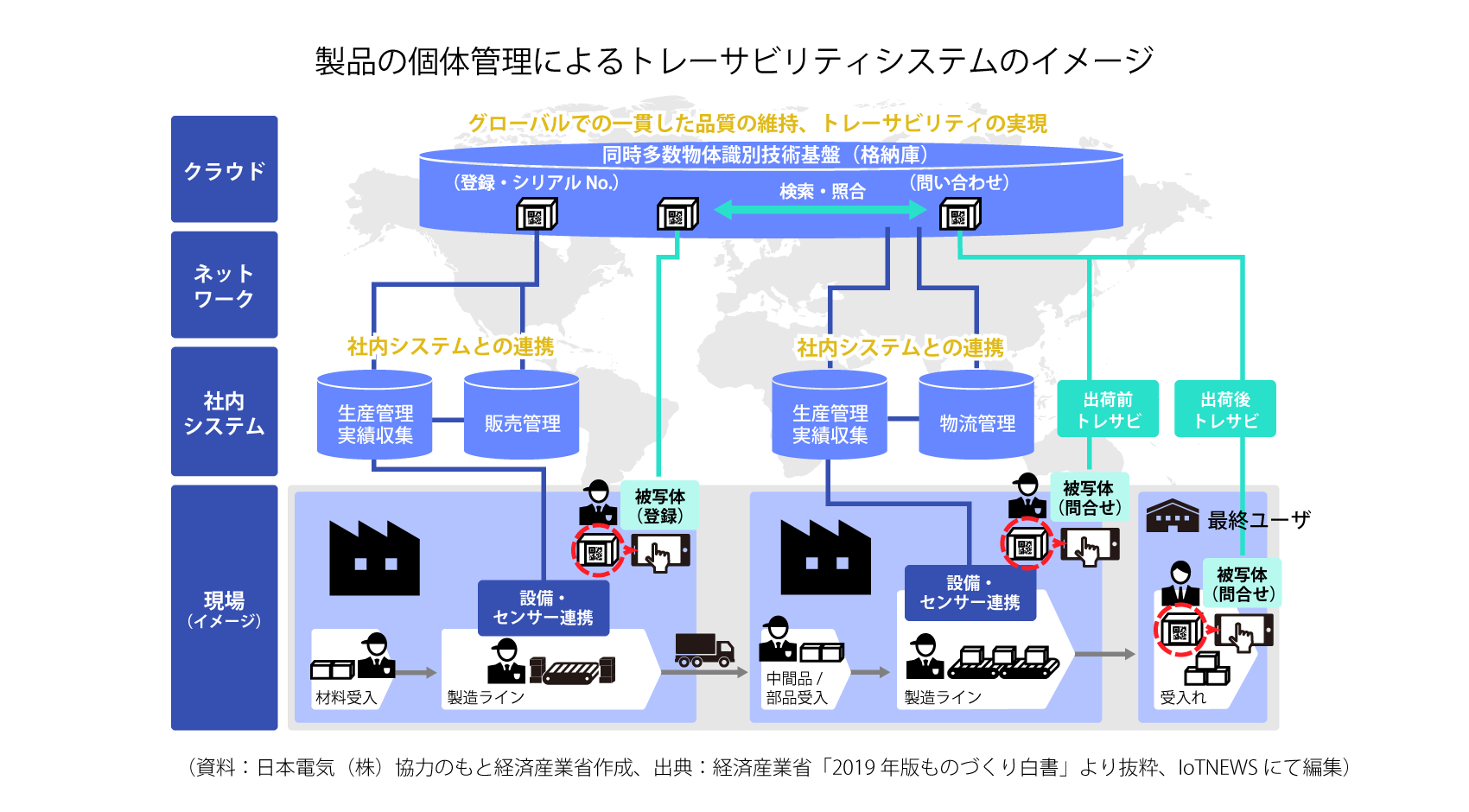

また、RFIDや画像認識技術などを活用した一貫した個体管理システムの導入により、製品や部品ごとに生産工程の各種パラメーター情報を結びつけた個別管理が可能となる。

これにより、製品や部品に何かトラブルが起こった際には、その製品・ 部品が生産された際の各種パラメーター情報を即座に遡り、異常の発生原因を早期に特定することが可能になる。これは、操業停止時間や損失額を抑えることにもつながる。

かつての製造現場では、紙による管理や、品質情報をデジタル管理できていたとしても工程レベルやロット単位でのトレーサビリティが主流であった。

RFID やバーコード、画像認識技術などのデジタル技術の発展により、現場作業員の挙動も含めた製品一つ一つの個体情報(製造年月日、設備稼働データ、製造工程の進捗、各工程における各種パラメーター情報、担当作業員の挙動データ、品質データなど)の収集・管理が可能となった。

各種パラメーター情報の蓄積は、製品や製造プロセスの改良につなげることも期待でき、不正や品質欠陥によるリコール対応の際の自社責任の明確化や、不良率低減による生産性向上につなげることもできる。

予算・税制によるデータ共有促進の支援

しかし自動化システムやトレーサビリティシステムを導入するには、一定の設備投資が必要となり、導入コストが企業にとって大きな負担となる可能性がある。

そこで経済産業省は、Connected Industries重点5分野(「自動走行・モビリティサービス」、「ものづくり・ロボティクス」、「バイオ・素材」、「プラント・インフラ保安」、「スマートライフ」) の協調領域において、事業者等が保有するデータのさらなる活用を図るため、その基盤となるシステムの構築や実証運用、システム構築に向けたデータ標準・互換性、API 連携等の検証調査に対して補助を行っている。

また、一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたシステムやセンサー・ロボットなどの導入により企業内外でのデータ連携・利活用を図り、生産性を向上させる取組に対し、税制面での支援を行っている。

これらの支援策をうまく活用して、企業が取組を一層推進していくことが期待される。

(参考:ものづくり白書2019)

INSIGHT

品質保証体制の強化については、日本がこれまで強みと考えていた領域での信頼とブランドを失うことになりかねない重要なテーマである。

これに対する対策として製造物・部材のトレーサビリティ管理をサプライチェーン全体を通じて製品の個体管理に適用するという策がある。

RFIDや画像認識技術を活用した一環した個体管理システムの導入によって、人の手が介在しないトレーサビリティデータ収集を自動化することで可能となる。

しかし技術的には可能であっても、ものづくり現場では、設備投資と費用対効果などの制約があり現時点では、投資対効果が低く導入を決断できる企業は少ない。

これが自動化に対して、「実施している」と回答した企業が1割弱に留まり、「可能であれば実施したい」とする企業が約5割を占める理由であると推測される。

日本のものづくりの強みを維持強化する政策として、製品の個体管理によるトレーサビリティシステム技術高度化やその設備投資に対する補助金による支援をぜひとも検討して欲しい。

(IoTNEWS スマートファクトリー領域アドバイザー 鍋野)

無料メルマガ会員に登録しませんか?

現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。