スマートホームのIoT製品をつくるとき、問題になることがいくつかある。

今回は、歴史的経緯からなかなか日本のスマートホームが進まない理由を、Z-Worksの代表取締役で、シグマデザインズの小川誠さんのお話を参考にしつつ、解き明かしていく。

電波の波をかいくぐれ

Internet of Thingsというくらいだから、モノはすべてインターネットに接続することになるのだが、実際に「家電製品すべてが電波を発している」という状況を想定されてすべての家電が作られているわけではない。

例えば電子レンジ。電子レンジは、2.4GHzの電波に干渉する。2.4GHzというと家庭用の無線LANの帯域なので、聞いたことがある方も多いのではないか?

特に集合マンションの電波干渉の問題は深刻で、私の家の無線LANは常時優に30以上の無線を拾っている状態だ。

それが、なにがまずいのかというと、スマートホームのデバイスはIoTというくらいだから最終的にインターネットと接続するものが多い。

現状だと、インターネットの先にスマートフォンがあって、外出先でも家の状況がわかるというモノが海外を中心に展開されている。

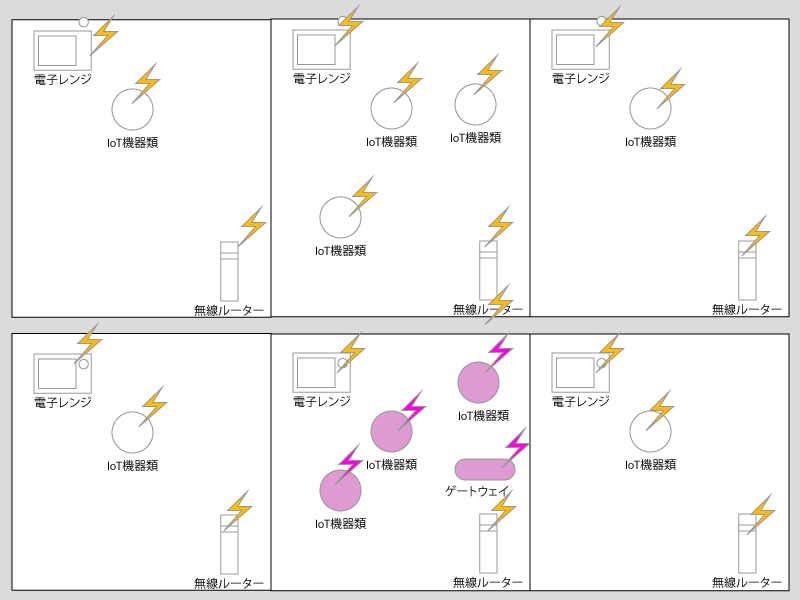

すべての機器が無線LANで接続するようになると、ただでも干渉の問題がある、家庭内の電波はさらに干渉し合うようになり、本来の性能を発揮することが困難になる。(下図上側)

そこで、センサーのデータをあつめて、インターネットから外部の世界に情報を発信するような機器の場合、もっと伝送距離の短い(家の中だけ届けばいいくらい)、バケツリレーができる、他と干渉しない帯域のネットワークを構成するとこの問題が回避できる。(上図、下側)

図で言うと、ピンクの部分だけ別の帯域でネットワークをつくり、ゲートウェイとかかれている機器からインターネットへ出ていくという仕組みだ。

ピンクのネットワークは、長距離は飛ばないが、干渉の課題を解決できる。

一般の方にも馴染みがある、Bluetoothも2.4GHz帯だ。また、Bluetoothは7-10m程度しか飛ばないので、コネクテッド・ホームを家1軒分フォローするのは困難だ。(一方、低消費電力なので、スマートフォンと周辺機器によくつかわれるのは頷ける)

日本にコネクテッド・ホーム製品が少ない理由

海外では、多くある、コネクテッド・ホーム製品、先日のサンフランシスコの取材でも見ていただいた通り、家電量販店で普通に売っている状況だ。一方、日本では、まだまだ見かけることは少ない。

サブ1GHzと呼ばれる950MHz帯の商品があったのだが、ソフトバンクのプラチナバンド帯域となったため過去製造した製品はリコール対象となった。その後、2012年に920MHz帯に引越したため、本格的なコネクテッド・ホーム製品が作り始められたのもその頃からとなる。

海外の場合、ホームセキュリティ利用、何かあった場合にスマートフォンで確認する利用が多い。

他には、エアコンのコントロール利用が多いのだが、日本人の使わないときはエアコンは消すという習慣があるためなかなか普及しない。(コントロールをきちんとやると一日中つけっぱなしの方が電気代は減る可能性がある)

また、日本企業は縦割り文化のため、他社や自社内の部門間の垣根を越えられず、ユーザの利便性を重視して連携することがなく、普及が進まないという事情もある。

他にも、日本人は後付けでDIYをしないというところも大きいだろう。

多くは、家を購入するときに多少高くつくのは良いが、後からメンテナンスにお金がかかることを許容しない人が多い。

最後に、電気の安全性を保証している、PSEマークを与える機関(JET)から認証されない商品もある。海外では人気のスマートタップで、外出先から暖房機器などの電源のオン・オフができる商品が多いのだが、こういった電源にIoT機器を刺すことは火災が起きたらどうなるのか?ということからゆるされないことが多い。

ライフ・セイフティーといって、火災報知器と連携するものについても日本では作れない。これは電波法で400MHz帯を使わなければならないということ、煙感知と熱感知を分けなければならないという事情からだ。

こういった、古い法制度も改革されないとコネクテッド・ホームの恩恵を日本人が受けることは難しい。

コネクテッド・ホームに向けた通信規格

現状、IoTにおいて、ZigBeeとZ-Wave、AllSeenなど、複数の規格がスマートホームで使われている。

今回はZ-Waveについて解説する。Z-Waveはもともとデンマークの企業で、スマートホームのネットワーク用に作られた。

約30mの距離を飛ばすことができ、帯域は、900MHzくらい(くらいで、というのは各国によって異なるという意味です)だ。4回までバケツリレーをすることが許されているので、最大で、30m × 5 = 150mの飛距離がある。

1つの親機から、232個のセンサーまでつなげることができるので、家庭内のIoT機器を繋ぐには今の所十分と言える。

当然、バッテリー駆動も可能(バッテリーの場合は、バケツリレーはできない)だ。

世界ではすでに、認定機器が2,400種類あり、350カ国で利用されている。

この点、ZigbBeeも、通常2.4GHzを利用しているが(一部920MHz帯を利用している)家庭だと干渉の問題が発生するのと、チップメーカー毎に仕様が独自な部分もあるため、汎用性が高いとは言えない。

Z-Waveアライアンス製品は良くも悪くも一社が仕様を決めており、モノ自体は世界中で作られていているが、認定をする際に互換性を確認しているため、国毎につくられている通信を制御するモジュールだけ交換すれば日本でも使えるものばかりだという。

ただ、ご存知の方も多いかもしれないが、電波を発信する機器については国が定める技術レベルを超える必要があり、また、届け出も必要で、使えるからと簡単に日本に持ち込むことはできない。

こういった背景から、技術的にはスマートホームにおいて、IoT機器の通信レベルでは、様々なメーカーは通信レイヤーを気にすることなく良いモノをつくり出す環境が徐々に整ってきている状況となってきている。

一方、前述した通り、根深い日本独自の「事情」も回避されないと、いくら技術レベルで状況が良くなってきたと言っても、本当の意味で、日本国内でスマートホームの恩恵にあずかる日はやってこない。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWS代表

1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。

フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。

大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。

著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。