ビジネスの世界において、契約書をレビューする「リーガルチェック」は避けて通れない重要な業務です。

リーガルチェックでは、法令違反がないか、一方的に有利な条項が含まれていないかなどのリスクがないかをチェックするため、契約内容の個別条項を一つ一つ確認します。

しかし、この作業には多くの時間と専門的な知識が求められます。

そこで本記事では、AIを活用して契約書レビューを効率化する方法について解説します。

リーガルチェックとは?

リーガルチェックとは、契約書などの法的文書が、法令を遵守しているか、自社にとって不利益な条項がないかなどを確認する作業です。専門的な知識が求められるため、通常は法務部や弁護士が行います。

リーガルチェックを行うことで、自社の事業活動が常に法律の範囲内で行われていることを確認するほか、曖昧な表現や解釈の余地がある条項をなくして契約内容の透明性を高めます。

また、一方的に有利な条項が含まれていないかを事前にチェックすることで、潜在的なリスクを発見・回避するためにもリーガルチェックは必要不可欠です。

つまりリーガルチェックは、法的なリスクを洗い出し、ビジネス上の安全を確保することを目的としています。

AIでリーガルチェックをするメリットとは?

リーガルチェックは必要不可欠である一方、法務部が社内にない企業では、外部の弁護士に依頼するたびにコストが発生し、時間も要します。

社内リソースだけで対応する場合でも、担当者の経験やスキルによってレビューの品質にばらつきが生じる可能性があります。

特に、人員不足の場合や繁忙期には品質の低下が起きたり、通常よりも時間を要したりするリスクがあるでしょう。

そこで、一次レビューや簡易な契約書の確認にAIを導入することで、担当者の負荷軽減や外部の弁護士に依頼するコストの削減といった効果が期待できます。

また、人の場合は、どれほど注意深く確認しても、疲労や集中力の低下により重要な条項を見落としてしまう可能性がありますが、適切なデータ学習とアルゴリズムを備えたAIを活用することで、不利益な条項やリスクを客観的かつ網羅的に指摘することができます。

特に、過去の契約事例から危険なパターンを学習している場合、人間が見落としがちな潜在的なリスクの発見も期待できます。

さらに、AIは統一された基準で契約書を評価するため、属人化しがちな法務業務のノウハウを標準化できるというメリットもあります。

リーガルチェックで活用する2種類のAIツール

では、AIを活用したリーガルチェックツールには、どのようなものがあるのでしょうか?

本記事では、リーガルチェックで活用するAIツールを2つのタイプに分けて考えます。

カスタマイズできる汎用AIを活用する

これは、Googleの「Gem」やOpenAIの「GPTs」など、元々多様なタスクに利用される対話型AIを、リーガルチェックという特定のタスクに特化させて利用するものです。

この場合、プログラミングの知識は不要で、自然言語の指示(プロンプト)でリーガルチェック用のAIツールの構築と、その活用が可能です。

既存のAIサービスを利用するため、初期費用や月額費用を抑えて試すことができるほか、自社特有のチェック項目を反映させるなど、カスタマイズが可能な点がメリットです。

しかし、リーガルチェック専門のツールではないため、法的根拠に基づいた判断の精度や網羅性は劣る場合があります。

さらに、適切な結果を得るためには、ユーザー自身が契約書チェックに適したプロンプトを工夫する必要があるほか、AIが判断するための過去事例などの機密情報を学習させる場合は、情報セキュリティ面での注意が必要です。

契約書レビューに特化した専門サービス

一方、最初から法務業務に特化して開発されたAIツールもあります。

AIツールの監修を弁護士が行なっている場合、法的信頼性が高く、誤った判断をするリスクが低いのがメリットです。

また、日本の法律や商慣習に合わせたレビューが可能なサービスも多く、不利益な条項を指摘するだけでなく、その場で適切な修正案も提案してくれるサービスもあります。

しかし、導入に初期費用や月額費用がかかることが多く、汎用AIに比べてコストが高くなる傾向があります。

そして、汎用AI同様に、自社の契約情報を取り扱う以上、提供業者の情報取り扱い方針やセキュリティ体制を確認する必要があります。

これらの特徴を理解し、目的や予算、そして自社の業務規模に応じて最適なものを選ぶことが重要です。

AIでリーガルチェックを始めるための具体的なステップ

では、実際にAIツールを導入するための基本的な進め方を、3つのステップで解説します。

汎用AIツールでの試運用とツール選定

まずは、コストを抑え、手軽に始められる汎用AIツールから試してみることをお勧めします。

いくつかの簡単な契約書で、プロンプトの工夫だけでどこまでリスクを洗い出せるか確認してみましょう。

この段階で、AIの有効性を実感できれば、より本格的な導入へと進みます。

もし、より高い法的信頼性や専門的な機能を求める場合は、契約書レビューに特化した専門サービスの検討を始めます。

有料の専門サービスの場合も、無料トライアルがあるケースも多いため、自社の業務に合うか複数のツールを実際に比較検討することが重要です。

社内ルールの策定

AIはあくまで人のチェックを支援する「アシスタント」であるため、AIが指摘したリスクに対して誰が最終的な判断を下すのか、責任の所在を明確にすることが不可欠です。

例えば、「AIのレビュー結果を参考に、法務担当者や経営者が最終確認を行う」といったルールを定めます。

AIにすべてを任せるのではなく、最終的な法的判断は人間が行うというルールを徹底することで、万が一の事態にも備えることができます。

運用と改善

ツールの導入後、いきなり複雑な契約書に適用するのではなく、最初は比較的シンプルな契約書からAIレビューを試します。

そして、AIが指摘した箇所が本当にリスクであるか、人間の目で再度確認し、見落としがないかなどをチェックします。

このフィードバックを繰り返すことで、AIの活用方法がより自社の業務に合った形へと洗練されていきます。

例えば、特定の条項に対するプロンプトを改善したり、AIの指摘を元に社内チェックリストを更新したりすることで、業務の効率と品質を同時に向上させることが可能です。

GoogleのGemを活用したリーガルチェックの効率化

では、実際に汎用AIツールを活用して、リーガルチェックを支援してくれるAIツールを構築してみましょう。

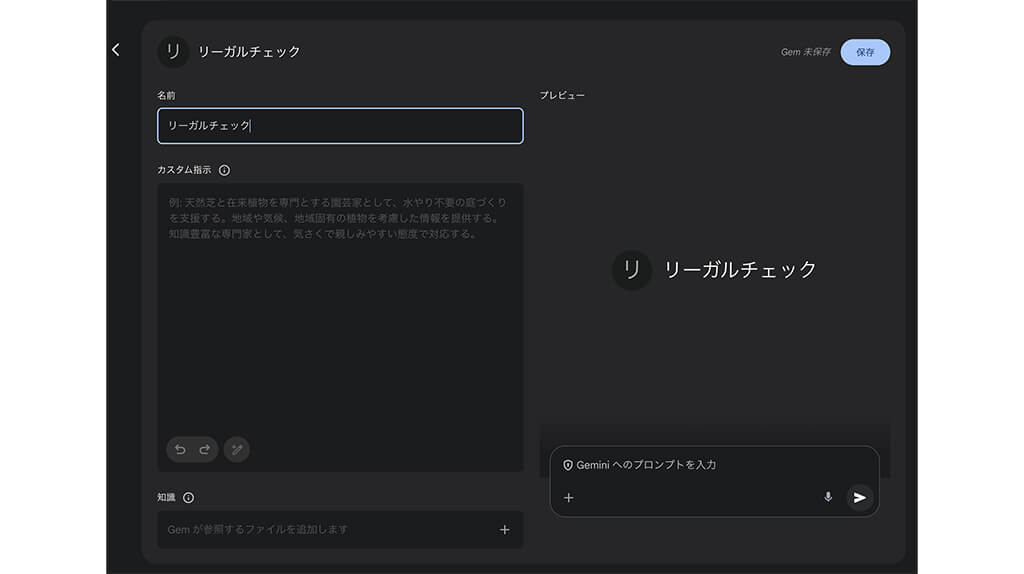

本章では、「Gemini」を特定のタスクに特化させるためのカスタムAIツールである「Gem」を活用したリーガルチェックツールの作り方について紹介します。

Google Gemとは

「Gem」とは、GoogleのAIアシスタン「Gemini」を特定のタスクに特化させるためのカスタムAIツールです。

一連の指示(プロンプト)を事前に設定し、Gemの知識となるファイルをアップロードして保存しておくことで、毎回同じ品質で作業を自動化することができます。

以前の記事で紹介した「NotebookLM」も、複数の資料をソースとしてまとめて管理し、自然言語で質問をすることができますが、「NotebookLM」はアップロードされた資料のみを参照するのに対し、Gemはアップロードされた資料に加えて、ウェブ検索の知識も参照する点が異なります。

また、Gemは特定のタスクにおいて、どのような条件のもとどのような形式で回答出力するかを事前に設定することができるため、毎回のプロンプトでこれらを入力する必要がないという点も特徴です。

以前の記事はこちら:RAG技術で生産性を向上させるGoogleのAI「NotebookLM」とは?活用法や企業での活用事例も紹介

Gemへのカスタム指示設定のポイント

Gemを効果的に構築するには、以下の4つの要素が重要です。

- ペルソナ: AIにどのような役割を演じさせるか(例:「専門弁護士」として回答する)

- タスク: AIに具体的に何を実行させるか(例:「契約書のリスクを洗い出す」)

- コンテキスト: どのような背景情報や条件を考慮させるか(例:「ITシステム開発会社、受託者の立場で」)

- 形式: どのような形式で回答を出力させるか(例:「表形式で、条項、リスク、修正案の3項目で」)

これらの要素をプロンプトに組み込むことで、より精度の高い、業務に即したAIアシスタントを作成できます。

Gemの知識となるファイルをアップロード

Gemでリーガルチェックを行う場合、単にプロンプトを工夫するだけでなく、どのような知識をアップロードするかが、回答の精度を大きく左右します。

取引先や契約内容、行なってほしいタスクによってアップロードするべきファイルは異なりますが、ここでは、リーガルチェックにおいて一般的に重要であるファイルをいくつか紹介します。

過去の契約書とレビュー履歴

一つ目が、これまでの自社で作成・締結した契約書のひな形や、過去の契約交渉で修正された条項の履歴です。

これにより、Gemは自社のビジネスモデルや取引慣行を学習し、より実態に即したレビューが可能になります。

特に、不利な条件を修正した際の交渉履歴や、その理由をメモとして残しておくと、Gemがより適切な修正案を提案できるようになります。

社内規程とコンプライアンスポリシー

会社のコンプライアンスポリシーや情報セキュリティ規程などをアップロードすることも有効です。

Gemはこれらの規程に基づき、契約書に盛り込まれている秘密保持義務や個人情報保護に関する条項が、社内ルールに適合しているかを自動的にチェックできます。

これにより、法務部の業務を支援するだけでなく、全社的なコンプライアンス体制の強化にもつながります。

法令や判例の概要

一般的な法律知識はGeminiがすでに持っていますが、「IT業界の特定商取引法」「金融業界の金商法」といった、特定の業界に特化した法令や、最新の判例の概要などをアップロードすることで、より専門性の高いレビューが可能になります。

これにより、Gemは単なる形式的なチェックだけでなく、法的リスクをより深く掘り下げて分析できるようになります。

リーガルチェックリスト

法務部が普段使用しているチェックリストや、レビューの際に注意すべきポイントをまとめた資料をアップロードすることも効果的です。

これによりGemは、アップロードした資料をもとにした視点と基準で契約書を評価できるようになり、レビューの品質を均一化できます。

Gem構築のステップ

では、ここまでのステップをイメージできるよう、契約書条項をレビューするAIツールを構築してみます。

まず、Gemにレビューアとしての役割と、チェックしてほしい項目を明確に伝えます。

例えば、「あなたは、日本の法律に精通したリーガルチェック専門家です。」「提示された契約書の条項について、法的リスクの有無、不公平な取引条件(片側通行な条項)を指摘してください。」「指摘箇所には具体的な理由と、リスクを軽減するための具体的な修正案を提案してください。」といった前提を、カスタム指示の項目に記入します。

次に、Gemが参照するべき具体的な情報を追加します。

例えば、組織独自の契約書のひな形や過去のレビュー履歴、専門家が「リスクが高い」と判断した具体的な条項のリスト、関連する日本の法律や重要な判例の概要などです。

カスタム指示と参照する情報を追加し、保存をすれば、専用のリーガルチェックAIが構築できます。

構築したリーガルチェックAIに、「以下の契約書条項をレビューしてください」と指示し、その後にレビューしたい条項のファイルをアップロードすることで、AIがカスタム指示にのっとり、アップロードした知識をもとにレビュー結果を提示してくれます。

こうしてできあがったGemを日々の業務フローに組み込み、Gemのレビュー結果に対して、専門家が「この指摘は正確だった」「ここは違った」といったフィードバックを行うことで、適宜カスタム指示や知識をアップデートしていくことも重要です。

Gemを活用する際の注意点

Gemを活用したAIツールにより、業務を効率化することが期待できますが、活用する際にはいくつかの注意点があります。

ハルシネーションが起こる可能性

Gemにおいても、事実とは異なる情報や、もっともらしいが根拠のない情報を生成する「ハルシネーション」を起こすことがあります。

Gemは、アップロードされた資料だけでなく、ウェブ上の情報も参照することがあるため、不正確な情報や古い情報を拾ってきてしまうリスクがあります。

例えば、存在しない判例を引用したり、不適切な修正案を提案したりする可能性があります。

そのため、Gemが提示したレビュー結果は必ず人間が最終確認を行い、法的な正確性を検証する必要があります。

網羅性を求めすぎない

Gemは、設定された知識やプロンプトに基づき、契約書をレビューします。

しかし、全ての法律や業界特有の商慣習を網羅することは現実的ではありません。

無理に網羅性を求めると、かえってレビューの精度が低下する可能性があります。

そのため、自社で頻繁にやり取りされる「業務委託契約書」や「秘密保持契約書」といった、特定の契約書に特化してGemを構築することから始めるのが有効です。

これにより、Gemの知識ベースを絞り込み、より精度の高いレビューが期待できます。

知識ベースの定期的なアップデートが必要

法律は常に改正されており、新たな判例も日々生まれています。

Gemの知識ベースが古いままでは、最新の法規制に対応できず、かえってリスクを高めることにつながります。

法改正があった際には、Gemにアップロードしている関連法規や規程を速やかに更新する必要があります。

最終的な判断は専門家に

Gemはあくまでレビューを支援するツールであり、弁護士や法務部の代わりではありません。

AIが提示するレビューは参考情報であり、最終的な法的判断は人間が下す必要があります。

AIのレビューを参考にしつつ、最終的には専門家である弁護士や法務担当者に確認を依頼することが不可欠です。

AIは、法務業務の負担を軽減する可能性を持つツールですが、その特性を理解し、適切に運用することが最も重要です。

まとめ

今回ご紹介したように、AIツールには手軽に始められる汎用タイプから、より専門的な特化型サービスまで、さまざまな選択肢があります。

まずは、手軽に始められる汎用AIを活用して効果を確かめてから、自社の課題や予算に合わせ、費用対効果が見込めるツールの導入をぜひ検討してみてください。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。