プレゼン資料を作るとき、こんな悩みを感じたことはないでしょうか。

頭の中では言いたいことがあるのに、スライドに落とし込むのが難しい。

伝えたいアイデアはあるのに、構成や見せ方で悩んで時間が過ぎてしまう。

限られた時間の中で、短くても伝わる資料を仕上げたい。

実際、多くの人が「とりあえずPowerPointを開く」ことから始めてしまい、構成が曖昧なままスライドを作り進めた結果、方向性のずれや修正が何度も発生し、最終的な完成までに不必要な時間を要しています。

さらに、社内レビューや上司への確認にも時間がかかり、「作るより直す時間のほうが長い」というケースも少なくありません。

そこで本記事では、プレゼン資料作成の「考える」「作る」「直す」というプロセスに生成AIを活用することで、「質の向上」と「効率化」を両立させる新しい進め方を紹介します。

プレゼン資料作成に生成AIを活用するメリット

通常、資料作成は「構成を考える」「スライドを作る」「修正する」という3つのプロセスを踏みます。

この一連の流れに生成AIを取り入れることで、作業効率の向上だけでなく、内容の質と一貫性を高めることができます。

それぞれの工程で生成AIを活用することで、どのような支援が得られるのかを見ていきましょう。

構成を考える:「ゼロ→イチ」の思考支援

資料づくりの最初の壁は、白紙のスライドを前に「どこから手をつけるか」を考える段階です。

生成AIに次のような情報を与えることで、短時間で構成案を提示してくれます。

- プレゼンの目的(例:「新サービス導入の承認を得る」)

- 聴き手の想定(経営層、営業部門、技術者など)

- 伝えたいメッセージ(主張・価値提案)

- 想定するスライド枚数や発表時間

AIはこれらの情報をもとに、「課題→解決策→効果→次のアクション」といったストーリーラインを自動生成し、各スライドに必要な要点を整理してくれます。

そして、人がこれをもとに「この流れで伝わるか」「自社の文脈に合っているか」「数字や表現は正確か」を判断し、微調整していきます。

結果として、構成段階の試行錯誤を減らし、考えることに集中できる時間を確保できます。

スライドを作る:発想を広げる共同制作

スライド作成で重要になってくるのが、話す順番や流れです。

そこで、「別の切り口で表現するなら?」などの質問を生成AIに投げかけることで、複数の表現パターンを提案してもらいます。

これにより、自分では思いつかなかった構成や視点が得られ、生成AIが生成する案をきっかけに、発想の幅を広げながら自分の考えを具体化していくことができます。

また、生成AIを使って「文体の統一」や「要点の要約」を行えば、トーンや構成のばらつきを抑えられます。

さらに、最近では、スライド作成に特化した生成AIも登場しています。

これらのツールは、テキストや要約文を入力することで、自動的にスライド全体を構成し、デザインやレイアウトを提案してくれるというものです。

従来のように「内容を考えてからPowerPointを開く」のではなく、AIに構成と文章を整理してもらい、そこから自動生成されたスライドをもとに調整するという新しい作り方が可能になっています。

修正する:フィードバックの効率的な反映

たたき台が完成したら、チームや上司、関係部門に共有し、フィードバックをもとに内容をブラッシュアップしていきます。

この工程では、生成AIが意見の整理と反映を支援します。

チームから寄せられる意見は、「構成をもっとシンプルに」「表現を経営層向けに」「データを補足して説得力を高めたい」など、多岐にわたります。

生成AIにこれらのコメントをまとめて入力し、「共通する改善ポイントを3つに整理して」「指摘を反映した新しい構成案を提案して」と指示すれば、フィードバック全体を俯瞰しながら、効率的に修正方針を立てることができます。

また、「レビュー内容を要約して次回の会議で共有できる形に」「営業担当にも理解しやすいトーンに書き換えて」などと依頼することで、AIは目的や対象に応じた再構成を自動的に行います。

こうした活用によって、チームの意見を即座に形にしながら、再提案や調整のスピードを高めることが可能になります。

プレゼン資料作成に生成AIを活用する具体的ステップ

では次に、実際にGoogoleの生成AI「Gemini」を使って効率的に資料を作るためのステップを紹介します。

ステップ1:目的と聴き手を明確にする

まずは、「何のためのプレゼンか」「誰に向けた内容か」を明確にします。

生成AIは与えられた情報をもとにアウトプットを生成するため、この段階の入力が成果の精度を大きく左右します。

例えば、プレゼンの目的が「社内稟議を通す」のか、「新製品の価値を伝える」のか、あるいは「顧客への提案を成功させる」のかによって、構成の方向性はまったく変わります。

また、聴き手が経営層なのか、営業部門なのか、技術担当者や顧客なのかによっても、重点を置くべきポイントが異なります。

さらに、プレゼンを通じて最終的に得たい成果が、「承認を得る」のか、「理解を深めてもらう」のか、「共感を喚起する」のか、それとも「具体的な行動につなげたい」のかを明確にしておくことが重要です。

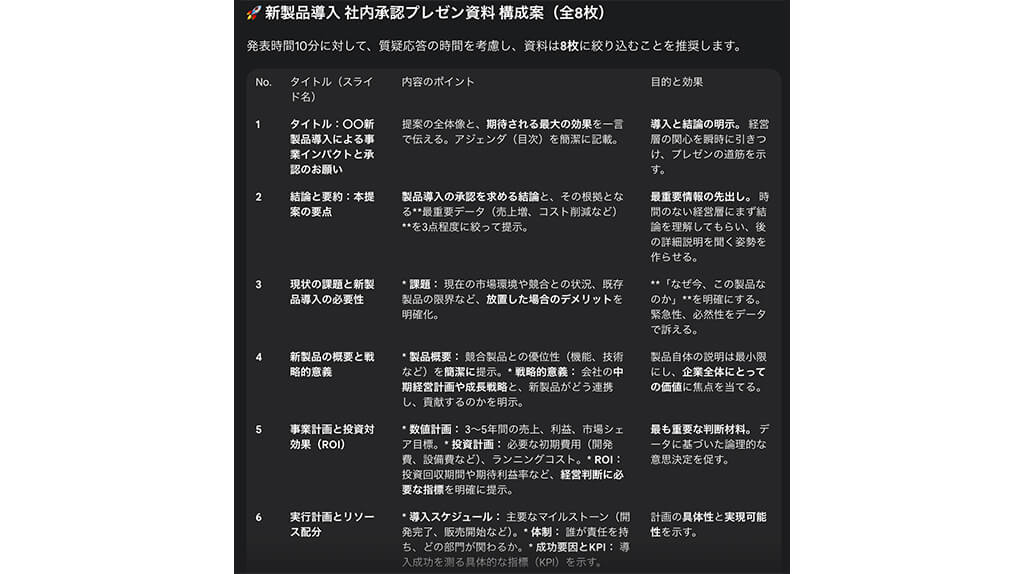

プロンプト例

あなたは資料構成の専門家です。以下の目的・対象に合ったプレゼン資料の構成案を10枚以内で提案してください。

目的:新製品導入の社内承認を得る

聴き手:経営層

発表時間:10分

こうした条件を与えることで、AIは論理的な流れを持った構成を提示してくれます。

なお、関連する資料があれば、プロンプトともにファイルをアップロードすることで、生成AIの提示内容がより具体的になることが期待できます。

ステップ2:構成案を複数生成し方向性を決める

次に、AIが出力する構成案をもとに、プレゼンの全体像となる「ストーリーライン」を整理します。

このとき重要なのは、どのような流れが最も聴き手に刺さるかという観点で、複数パターンを比較検討することです。

異なる切り口を提示させて比較することで、自分では思いつかなかった論理展開や情報の順序に気づく可能性があります。

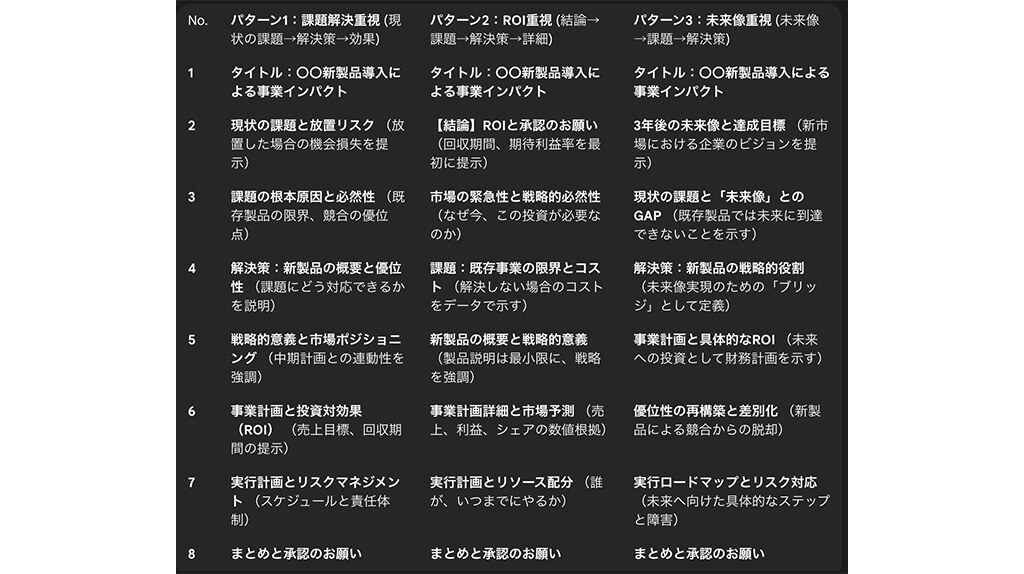

プロンプト例

この構成を別の切り口で3パターン提案してください。

ただし、聴き手と目的は変えず、以下の3つの論理的ストーリーを比較してください。

1. 課題解決重視:現状の課題→解決策→効果

2. ROI重視:結論(ROI)→課題→解決策→詳細

3. 未来像重視:新製品導入後の市場の未来→現状の課題→解決策

このように複数案を比較することで、「どのようなストーリーラインが一番伝わるか」を早い段階で判断でき、結果的に修正負担を減らすことができます。

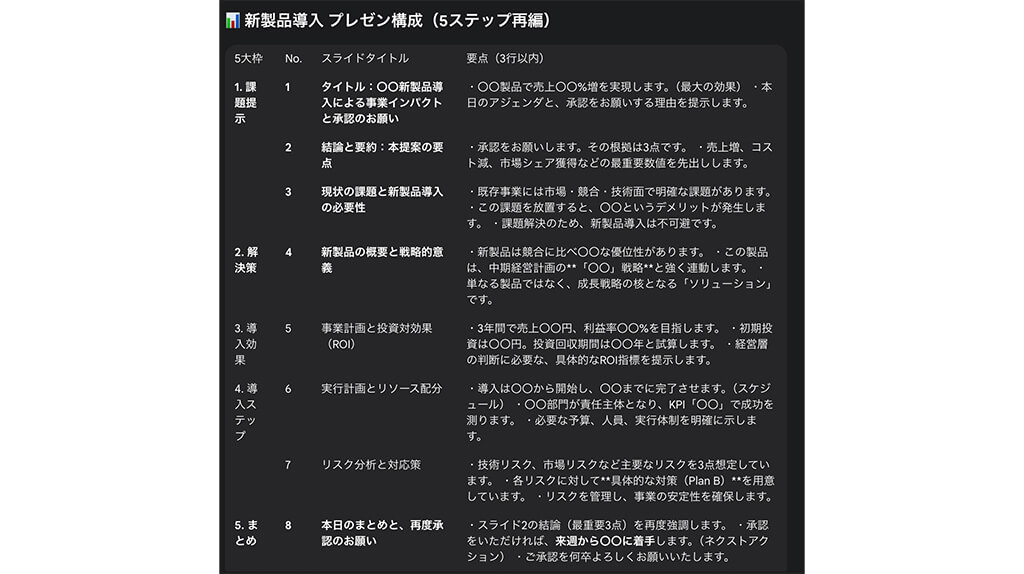

ステップ3:各スライドの要点をAIに要約させる

大まかな構成と方向性が決まったら、各スライドに入れる要点をAIに整理させます。

「1スライド1メッセージ」を意識して、見出しと3行程度の要約を出力させるのがおすすめです。

プロンプト例

構成は〇〇とします。以下に基づいて、各スライドのタイトルと要点を3行以内でまとめてください。

構成:1. 課題提示 / 2. 解決策 / 3. 導入効果 / 4. 導入ステップ / 5. まとめ

これにより、全体のストーリーとメッセージの整合性を確認できます。

ステップ4:表現・ビジュアルをブラッシュアップする

AIは文章だけでなく、視覚的な表現を考える補助にも使えます。

「この内容を図にしたい」「このデータを表でまとめたい」と指示すると、構造図・比較表・フローチャートなどの形で表現し、その説明をしてくれます。

プロンプト例

既存製品と新製品のポジショニングマップを作って

上図のように、丸の中に文字が入っていないなど、完成度が低かったり、数値が正確でないことも多いですが、どのような図を差し込むのかイメージを掴む上で活用することができます。

このように、AIが作ったものを出発点に自分の視点を加えて仕上げることで、AIのスピードと人の判断力を組み合わせることができ、資料作成の効率化や品質の向上が期待できます。

ステップ5:修正とフィードバックをAIで効率化する

資料のたたき台が完成したら、チームや上司、関係部門に共有し、フィードバックをもとに内容をブラッシュアップしていきます。

この工程は、修正の抜けや重複が発生しやすい段階ですが、生成AIを活用することで効率的に整理・反映することができます。

まず、会議やチャットなどで寄せられたコメントをまとめてAIに入力し、次のように指示します。

プロンプト例

以下のフィードバックを要約し、共通する改善ポイントを3つに整理してください。

そして、改善ポイントを反映した新しい構成案を提示してください。

また、「レビュー内容を要約して次回会議で共有できる形に整えて」「経営層にも理解しやすいトーンに書き換えて」といった依頼も可能です。

さらに、修正履歴を比較しながら「どの部分が改善されたのか」を可視化させることで、再確認や合意形成を進める際に役立てることができます。

スライド自動生成AI「Gamma」を活用してみた

前章では、人がスライドを作成する前提で、生成AIを活用するステップでした。

しかし、最近ではスライド作成そのものを自動化・支援することに特化したAIツールも登場しています。

これらは、テキストや要約文を入力することで、AIがスライド全体の構成やデザイン、レイアウトを提案してくれるものです。

今回は実際に、スライド自動生成AI「Gamma」を活用してみて、その精度を検証しました。

テキスト入力だけで構成案を生成

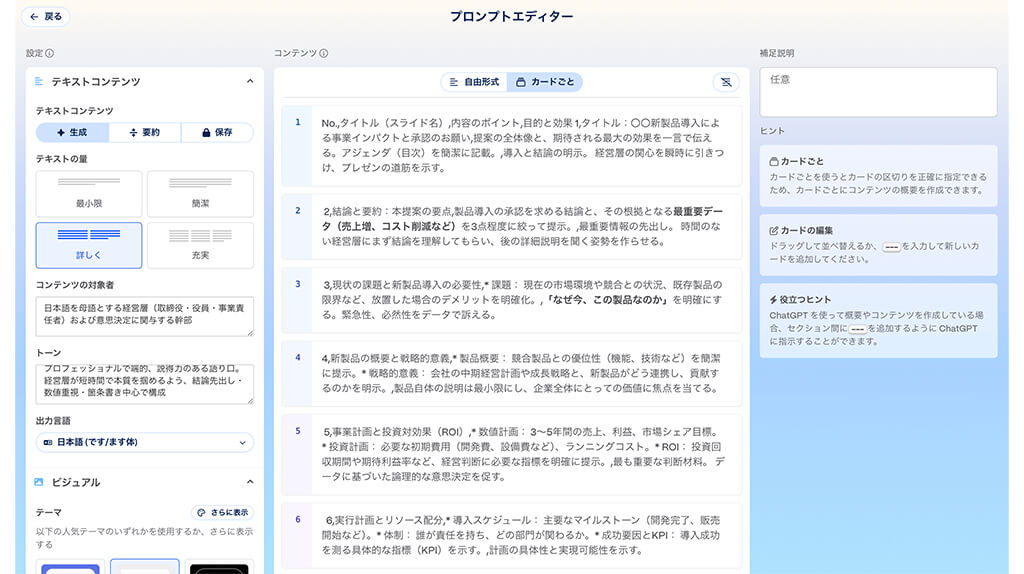

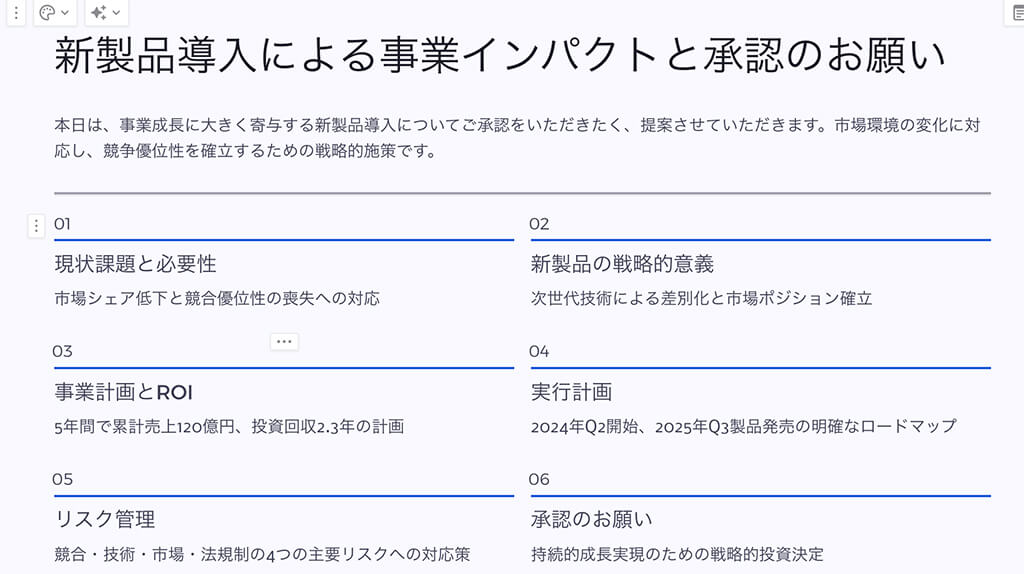

まずは、前章でGeminiが出力した新製品導入を社内承認するプレゼン資料の構成案をプロンプトとして入力しました。

なお、入力方法は、全ての流れを説明する方法か、一スライドごとにプロンプトを入力する方法がありました。

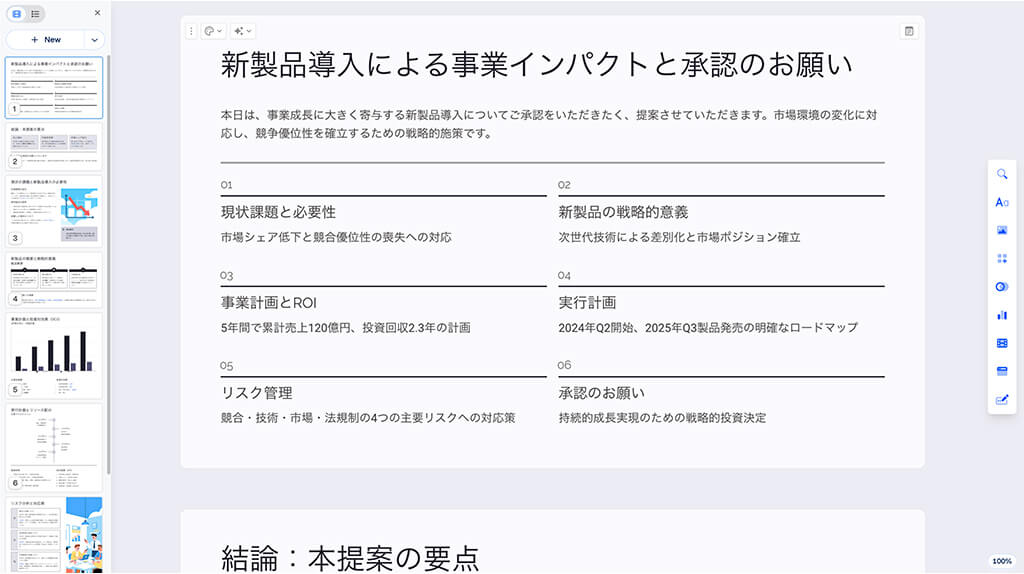

すると、8枚のスライドに指示した通りの内容が作成されました。

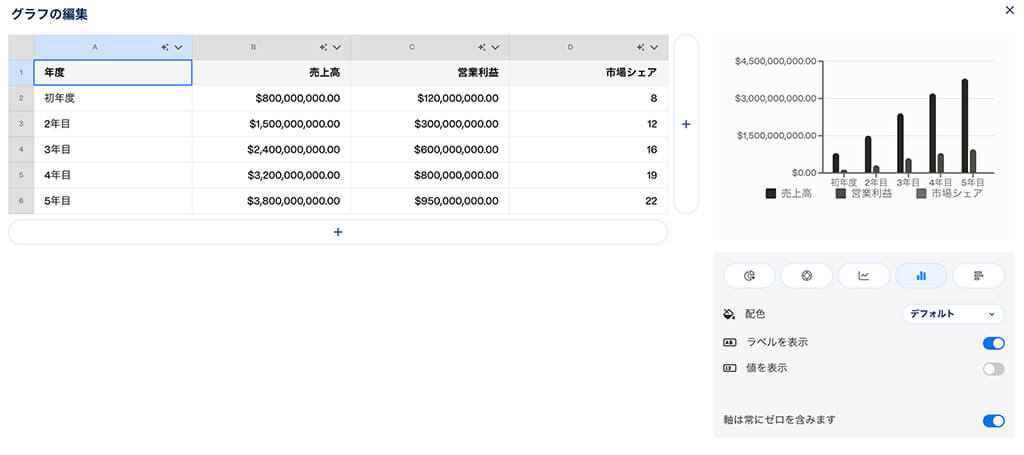

今回はプロンプト自体が仮の内容のため、架空の売り上げや投資額を元にグラフや図が作成されています。

なお、グラフの項目や数値は生成されたあとから入力して変えることができます。

資料の内容も、直接入力するか、自然言語で指示することで変えることができます。

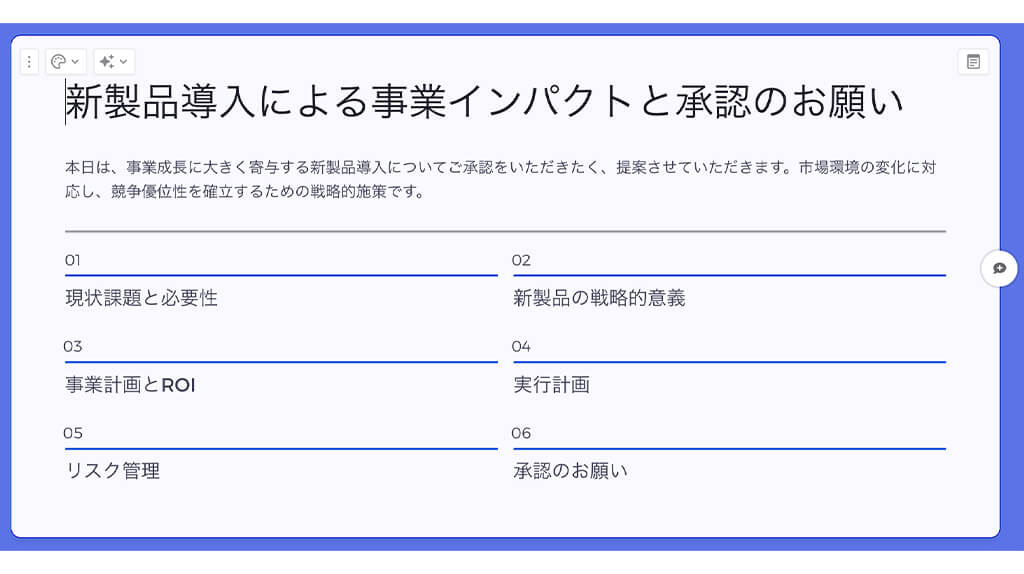

下図では、「目次の概要を一行追加して」というプロンプトを打つことで、各項目の内容を要約して文章を追加してくれました。

なお、「Gamma」で作成したスライドは、そのままPowerPoint形式でエクスポートでき、編集することができます。

ただ、グラフは画像形式で出力されるため、PowerPointで編集することはできませんでした。

また、今回のスライドは、全て「Gamma」の無料版で試すことができました。さらにスライド数や詳細な分析、Gammaのロゴの削除を行いたい場合は、有料版にすることで可能となります。

使ってみて感じたこと

実際に使ってみて、社内でのミーティングや説明をしたい時など、簡易なプレゼンですぐに活用できると感じました。

特に、AIが生成した内容を細かく修正することができる点が使い勝手が良いと感じたポイントです。

まずAIにたたき台を生成してもらい、細かな数字や言い回し、デザインを修正していくという効率的な資料作成が可能となります。

その他のスライド自動生成AIもいくつか試してみましたが、ほぼ同様の操作ができました。

ただ、デザインのテイストやUI、グラフや図の活用の仕方などにそれぞれの特徴があるため、実際に試してみて適切なツールを選ぶのがいいでしょう。

生成AI活用における落とし穴と組織的な注意点

このように、生成AIを活用することで効率化や品質の向上が期待できますが、その利便性の裏側には、組織として管理すべき重要なリスクと、陥りやすい「落とし穴」が存在します。

この効率化を一時的なもので終わらせず、持続可能な業務プロセスとするために、実務者が意識すべき3つのポイントを解説します。

機密情報・個人情報の取り扱いに関するルール

プレゼン資料を作成する際、売上予測や未公開の戦略、顧客データなどの機密情報を扱う場合、その情報が意図せず外部へ流出したり、他のユーザーの応答に使われたりするリスクがあります。

現在利用されている多くの生成AIサービスは、ユーザーが入力したデータを学習に利用する可能性があるため、具体的な数値の入力を避け、個人情報を含めない形でプロンプトを作成しましょう。

社内においても機密情報を守るためのガイドラインを事前に整備し、それに従う必要があります。

AIのハルシネーションを見抜く検証プロセス

生成AIは、あたかも事実であるかのように、架空の情報や誤ったデータを生成する「ハルシネーション」が起こることがあります。

特に、数値や日付、特定の引用元などは、誤りや捏造が発生しやすい部分です。

そのため、AIが資料のたたき台で提示した数値、事実、統計データについては、必ず人がオリジナルの社内レポートや外部ソースと照合し、正確性を担保する必要があります。

また、外部情報を引用する場合は、AIが提案した表現を採用しつつも、出典元は人が確認し、資料に明記する責任があります。

AIはあくまで「たたき台」と心得ること

生成AIを活用することで、資料作成プロセスが効率化される一方で、資料の本質である「何を、なぜ伝えたいのか」という思考をAIに依存しすぎてしまう危険性があります。

生成AIはあくまでツールであり、企画・戦略立案の主体ではありません。

生成AIにプロンプトを入力する前に、プレゼンの核となる主張や論点は、必ず自分の頭で整理しておきましょう。

その上で、生成AIの提案の中から「最適なものを選ぶ力」や、「生成AIに正しいアウトプットを出させるための良い問いを立てる力」が必要となります。

こうしたリスクを適切に管理し、人の判断力を土台に生成AIのスピードを組み合わせることが重要です。

まとめ

本記事で紹介した生成AIを活用した資料作成プロセスは、単なるツールの置き換えではなく、質の向上や資料作成に費やしていた時間の使い方の再定義といった、変革を意味します。

構成検討の試行錯誤や表現の調整、文体の統一やフィードバックの反映と修正作業といった「生みの苦しみ」や「調整作業」の大部分を生成AIが肩代わりすることで、人は「メッセージの深掘り」「データの正確性の検証」「戦略的な検討」といった、付加価値の高い作業に時間を充てられるでしょう。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。