清掃仕事の価値観を変える

―19年11月に「さがみロボット産業特区」の取り組みとして、パーソルチャレンジ株式会社内で障がい者スタッフによる「Whiz」利用の実証実験が開始しています。こうした取り組みを行っている背景についてお伺いしたいのですが。

小暮:「Whiz」によって雇用創出が出来るのではないのか、と考えたのがきっかけです。

「Whiz」は非常に簡易なロボットですが、導入先から「これならば障がい者雇用の創出にも使えるのではないか」という声をお客様から多くいただきました。そこから実際に「やってみよう」という後押しもあり、障がい者の方と「Whiz」、そしてベテランの清掃員が協働で清掃作業を進めている企業も出てきています。

障がい者の方の雇用創出というのも重要な社会課題です。しかし国が雇用率の目標を決めたとしても、実際どういう風にすればいいのか分からない、という声は多い。だがロボットを導入すれば実現できるかもしれない、ということで神奈川県が企画した生活支援ロボットの実証実験プログラムにチャレンジしてもいいのでは、という話になりました。そこで「Whiz」利用の提案を県側に行ったところ、「神奈川県としても取り組みたい。ぜひエントリーしてください」ということでプロジェクトが始まりました。

実はこの取り組みの先に、退職者の方を「清掃員募集」ではなく、「ロボットオペレーター募集」という文言で集めて地域活性化につなげる事が出来ないか、という事も考えています。そこには退職した高齢者のみならず、あらゆる理由で就職困難な若年層もプライドを持ってロボットのオペレーターになっていただけるのでは、という思いもあります。そのためにロボットオペレーターの認定資格制度も作っていこう、と考えているところです。

―「清掃員」ではなく「ロボットオペレーター」ならば反応してくれるだろう、というのはある意味で清掃という仕事に対する価値観を変化させている、とも言えますね。

小暮:その通りです。こういう事をまず地域限定でも取り組み、社会課題の解決につながるのであれば大手を振ってやるべきですし、我々の望むところでもあります。

―資格制度も作る、というとこは働き方を変える、ということでもありますよね。

小暮:そうです。結果的に清掃員も方もモチベーションを持っていただいて「自分はロボットのオペレーターである」という意識に変わっていただければと思います。

「Whiz」実際の利用場面

ソフトバンクロボティクス 大澤(以下、大澤):最後に「Whiz」の利用方法についてご紹介します。

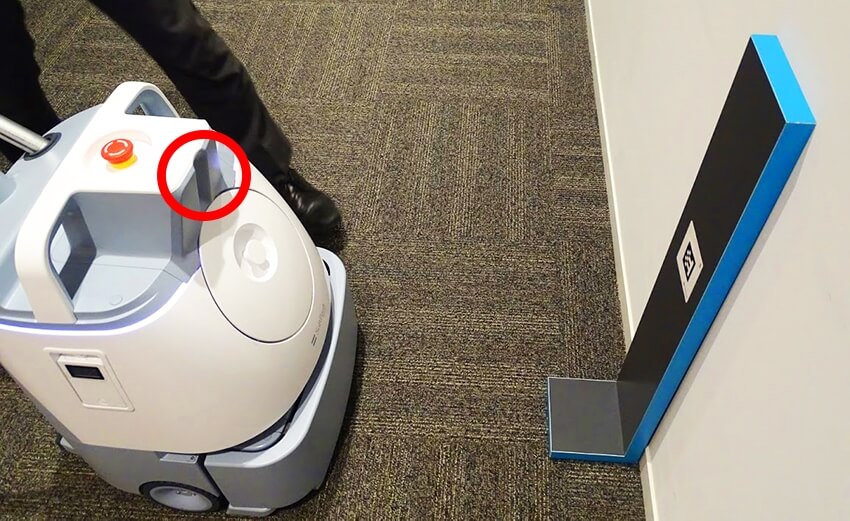

まずは清掃のスタート地点にしたい場所に付属の「ホームロケーションコード」を置き、それを「Whiz」正面部に付いているカメラに読み込ませます。「ホームロケーションコード」はシールになっているので、どこにでも貼ることが出来ます。

次にモニター部で「清掃ルートを作成」を選択し、ハンドルを引き上げて、清掃したい場所のルートを「Whiz」を動かして記憶させます。ちなみにバキュームには「ノーマルモード」と「パワーモード」の2種類があり、「ノーマル」では3時間、「パワー」では1.5時間バッテリーを稼働させることが出来ます。

https://youtu.be/x15BWK5OGQQ

スタート地点に戻ってきたら、もう一度「ホームロケーションコード」を読み取ってルートを保存します。今、移動した距離くらいですと、読み込みには2~3分くらいかかります。

ルートの読み込みが終わると、自律走行による清掃が出来るようになります。モニター部の「清掃開始」を選択し、先ほど記憶させたルートを選んでいただいて青いボタンを押していただくと清掃が開始します。

https://youtu.be/CW1KNgeUrS4

先ほど歩いたルートを走行して清掃しますが、仮に障害物があった場合、その手前で一旦停止し、迂回するルートを走行します。自律清掃を終えると、実際に掃除したルートが保存されます。これを確認することによって「ここが清掃できていなかったんだな」と、障害物などによって清掃できていない部分をチェックすることが出来ます。

―「Whiz」にはタイマーで自動的に動く設定はあるのですか。

大澤:現在は付いていません。ご覧の通り、「Whiz」はそれなりに大きさのあるロボットですので、それを例えばオフィスの廊下などに出しっぱなしにしておくのは、あまり良くない事であるとのご意見が多かったため、開発段階で省いた機能の一つです。

ただし、「Whiz」は4GLTEの通信機能でOSアップデートが可能なため、将来的にはそういったタイマー機能のような機能を追加できる可能性はあると思います。

―なるほど。実際に操作している様子も見せていただきありがとうございました。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

1986年千葉県生まれ。出版関連会社勤務の後、フリーランスのライターを経て「IoTNEWS」編集部所属。現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。