画像処理に必要なすべてがそろうラボスペース

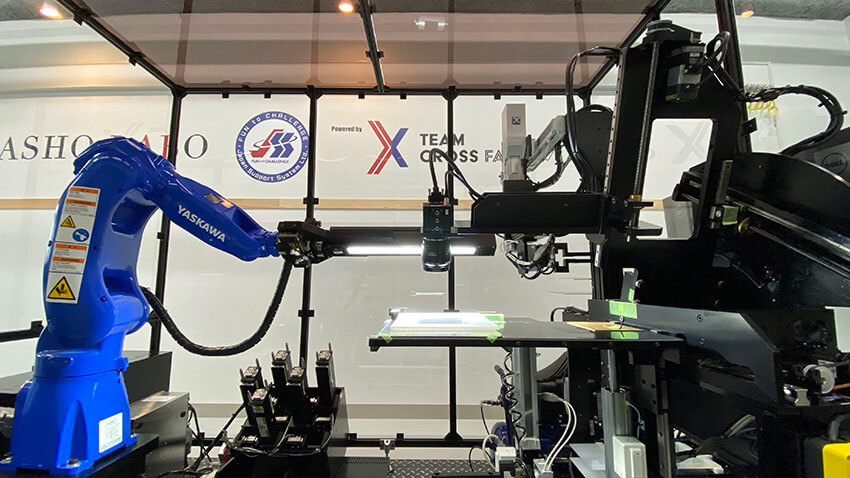

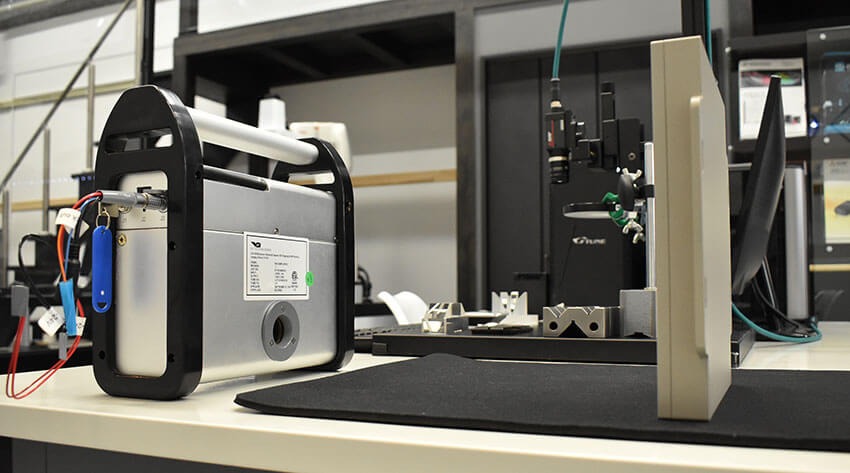

ラインカメラの検証装置

さがみはら産業創造センターSIC-2棟の3階に、画処ラボはある。扉を開けると、さっそくラインカメラの検証装置(提供:レボックス株式会社)が現れる。

外観検査は、優れたカメラと画像処理プログラムがあれば何でもできるわけではない。とりわけ大事なのは照明だ。カメラが検出するのは、製品が反射する光だ。製品の表面の材質によって反射光の性質は異なるため、その場合に応じた「光学系」をつど構築しなければならない。

この装置では、ロボットアームが複数の照明機器の中から、最適なものを選び、持ち替えて検査を行う。また、今回の検査の対象物は透明のフィルム製品であり、反射光が拡散しやすい。そのため、こまかく角度を変えながら光をあて、検出を行う様子がみてとれた。

そうしたこまかい光学系の調節は、人が手作業で行うことが一般的だ。しかし、この装置を使えば自動で最適な光学系を構築できる。具体的には、複数の検出パターンを試して得点化し、最も得点の高い光学系を提案してくれるという。もちろん、最後は人が見て最適なものを選ぶことになるが、選択肢をしぼるだけでもかなりの労力と時間の削減になる。夜中に検査を行っておけば、担当者は朝にいくつかのパターンから最適なものを選ぶだけでよいわけだ。

外観検査ソリューション「D-Vision」

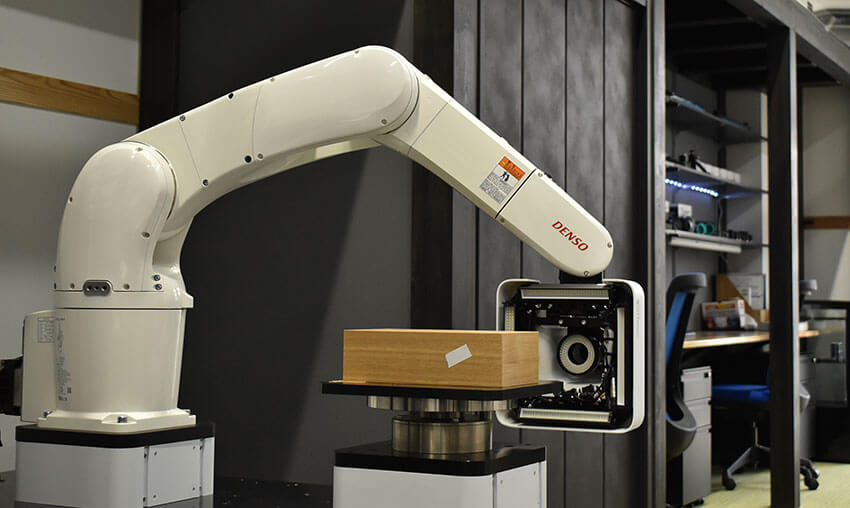

次に、デンソーウェーブの外観検査ソリューション「D-Vision」を使った、ティッシュ箱の検査デモが披露された。

「D-Vision」は、イスラエルのAIベンチャーであるキトフ・エーアイ社の外観検査に特化したAIアルゴリズムを搭載している。最大の特徴は、あらかじめ製品と土台の寸法(縦/横/高さ)を入力しておくだけで、ロボットアームが自動で(分割しながら)画像の撮影を行ってくれることだ。つまり、ティーチングがいらないのだ。

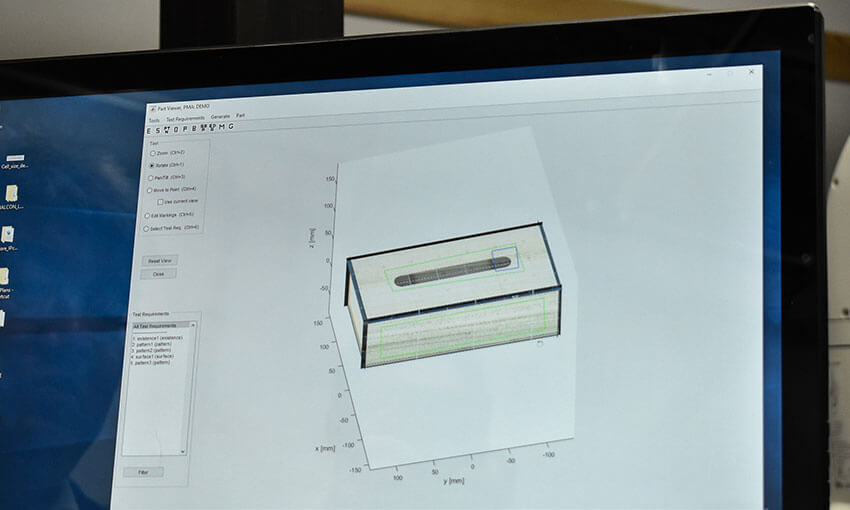

また、ロボットアームが物体の全周画像を撮影し、その画像から3Dモデルをつくりだすことも可能(上の画像)。検査したい場所や方法を指定することで、さらにこまかい検査ができる。たとえば、調べたい範囲を指定し、複数の検査項目の中から「傷検出」という目的を選択することで、ロボットアームが自動でその位置に移動し、傷がないかどうかの検査を行う。

※「D-Vision」は2020年8月にリリース予定で、まだ発売はしていない。

外観検査に必要な各種ツール

画処ラボ内には、さまざまな種類のカメラやレンズ、照明が常備されており、顧客が持ち込んだ製品の外観検査に最適な方法を選定できる。

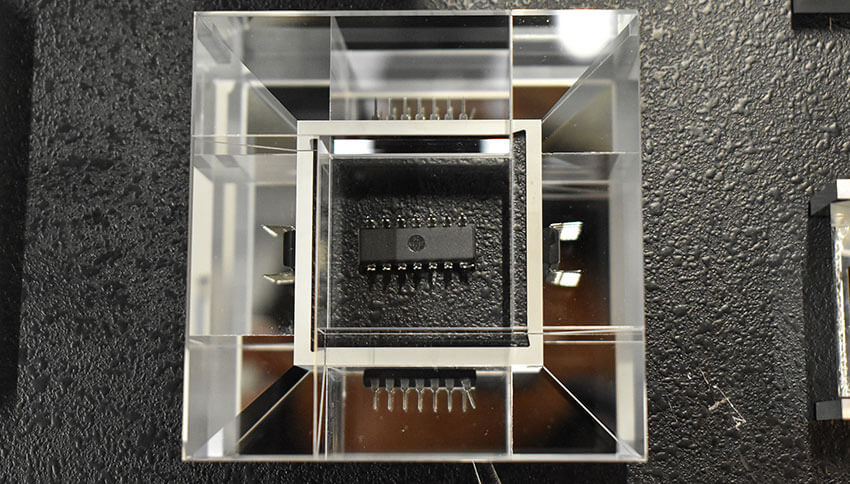

また、他にも外観検査に有用なさまざまなツールが用意されている。たとえば、株式会社テクニカルが提供する、「クロビット」とよばれるプリズム製品だ。立体的な製品のすべての面を検査するには、複数のカメラが必要だ。たとえば、下の写真にあるチップは、上からと4つの側面あわせて5面の撮影が必要だ。しかし、このプリズムを使えば1方向から(上から)のカメラで一度に5面の検査が可能になる。

あるいは、エックスレイ・システムズ株式会社が提供するハンディのX線照射機。これを使えば、中空構造をもつ製品の内部の非破壊検査などが簡単に行える。なお、同機械から放出されるX線の線量はきわめて低く、人体に影響はまったくないという。

商談スペースとラボのIoT化

奥には商談スペースがある。IoT化を進めており、AIスピーカーとさまざまな機器がネットワークでつながっている。たとえば、AIスピーカーに「暗くして」とよびかけると、カーテンがしまる。外観検査の検証の際には部屋を暗くするケースもあり、その際に手動でカーテンをしめていたら手間になってしまうという。今後も様々なIoT化を進めていくという。

画処ラボの受付は3月2日からスタートする。5月末頃までの約3か月間は、簡易的な検証のみであれば1社1度の利用につき無料だという(検査品の数は複数でも可)。ディープラーニングによる画像処理を行う場合は、有償だが初めの約3か月間は割引価格となるようだ。

画処ラボの本拠は、今回紹介した模原市のSIC さがみはら産業創造センター内の施設になるが、東京都港区新橋にある株式会社FAプロダクツの本社内にも小規模型の画処ラボが配備されている。また、茨城県にある日本サポートシステムの本社内にも今後展開される予定だ。

詳細については画処ラボのホームページ、あるいは画処ラボのYouTubeチャンネルをご覧いただきたい。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。