様々なモノが繋がり出したことで、2015年には新しい分野に参入するクラウドサービス事業社が増えたが、2016年に入ってから少しずつユースケースが登場してきている。

2015年8月に、コネクテッド・カー アプリ「Cariot(キャリオット)」を発表した株式会社フレクトは、Salesforceを中心としたソフトウェア開発・コンサルティング事業等を行っている会社だ。同社がどのようにしてCariotのユースケースを作っていったのか、株式会社フレクト 取締役 Cariot 事業部長 兼 技術開発本部長 大橋正興氏に話を伺った。

-御社について教えてください。

弊社は、2009~10年ぐらいからSalesforceの認定パートナーになり、最初はAmazonやHerokuなどのコンシューマー系のクラウドとSalesforceを組み合わせて使うインテグレーションを中心に対応することで、業績を伸ばしてきました。あと、デザイナーが社内にいることも強みの一つです。

Salesforce界隈では「フレクトといえばHeroku」という時期がけっこう長い会社です。SalesforceがやっているHerokuのトレーニングは僕らがカリキュラムを作っていて、SalesforceのHerokuブースに立っている人がフレクトのエンジニアということもあります。

IoTは2014年の8月夏ぐらいから、受託開発を始めました。アットマークテクノ様やコネクシオ様など、SalesforceのIoTパートナーが始まるときに様々な会社と一緒に案件を担当しました。東急建設様の建設機械の監視や、デザミス様の酪農のためのIoTサービス「U-motion」を開発したのはフレクトで、画面のデザインからデモを作るところからSalesforceとHerokuとAWSを使ってインテグレーションサービスを提供させていただきました。IoTの中でいうと工場系よりは、どちらかというとフィールド系が多く、会社の中では15パーセントぐらいがIoT関連です。

弊社は技術ありきではなくデザインから始めることが多く、この点が割と評価されています。よくあるのはセンサー機器をクラウドに繋げて見える化するという流れですが、弊社でのフェーズ1はハードウェアに繋ぎません。「IoTでできたらこういうふうに動くよね」というのをSalesforceとHerokuでデモを作ったあと、イベントの展示会場や営業で使えるようなプロトタイプを作ります。そのフィードバックをもらってからハードウェアにつなげるというステップを踏むことが多く、結果的におかげさまでたくさんのお話を頂くようになりました。

-どういう業種が多いのでしょうか。

現在は、車両関連のお話が多いです。例えばデジタコを使うにしても、OBDを使うにしても、下からいろいろコンフィグレーションしていくと、クラウドのスピード感になかなか合わないけど案件が多い、毎回作ると高い、ということが多いようです。弊社はクラウドのノウハウがあるので、車にフォーカスしてデバイスから回線も含めて一気通貫で提供するというSaaSのようなサービスを、2015年8月から作り始めています。2015年は実証実験をさせていただいて、2016年4月から事業部化をしていますので、実はけっこう新参者です。

-もともとOBD-II端子やデジタコなどをやっている人たちがいます。デジタコは値段が高いので、1台ずつ付けてしまうと営業車を買い換えるぐらいの金額になってしまいます。

弊社のサービスは今日から、1台から使えますという手軽さがウリです。ポップアンドコネクティビティというか、APIが用意されていて、イメージはKindleです。買って差したら、もう何も考えなくても使える、みたいな。

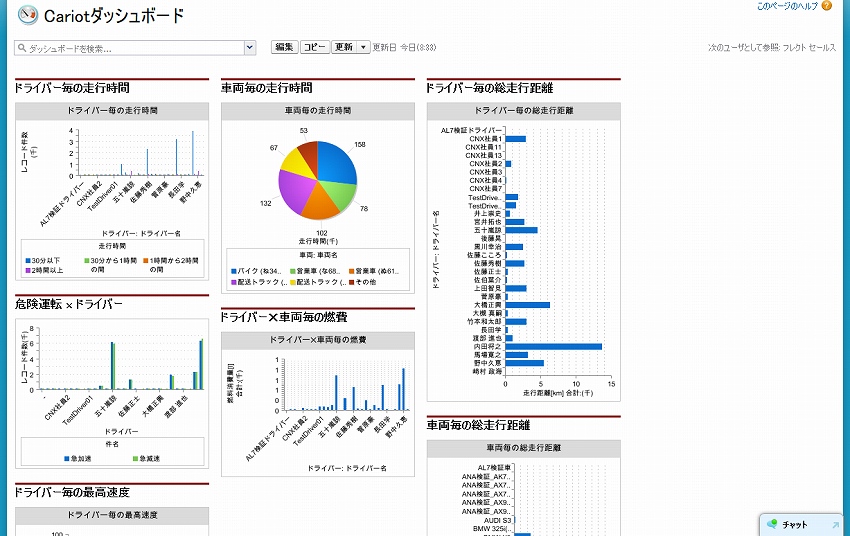

ご購入いただくとデバイスが届きます。それを差して走ってもらったら、別途メールでURLとID・PASSが送られているので、ログインしていただくと、どこに行ったのか、急加速、急ブレーキなどがわかります。レポート&ダッシュボードはSalesforceの基盤を使っているので、ドラッグアンドドロップでできます。 あとルートを登録して、次何時何分どこに着きますというリアルタイムのモニタリングはけっこう人気があります。

そういう手軽で専門家とかがいらないコネクテッドカーアプリケーションを、初期費用のCariot導入車載デバイスは、Cariot導入車両数×37,000円で、初期のキッティング配送込みの値段です。一応、リースメニューもご用意しています。リースになると契約期間が3年しばりとなります。またランニングのシステム利用料は、回線費用込でCariot導入車両数×2,980円とSaasのアプリケーションを利用される管理者人数×2,000円が料金メニューです。

-運行管理システムも作られたのでしょうか。

はい。ルート設計をして、そこに対して使っています。例えば現在は、東急建設様が工事現場で実際にダンプトラックにつけて、誘導員がスムーズに誘導できるように到着のタイミングなどがわかることがご好評頂いています。

指定したエリアに近づいてきたらメールで通知することもでき、デジタルデータで記録として残っていきます。あとは他にも機能的には運行予約・実績管理機能もあります。そういう機能を実際に導入した結果、お客さまからもらったフィードバックを毎月のように機能に反映しているので、ビッグデータ志向というよりは、ユースケース志向という感じです。

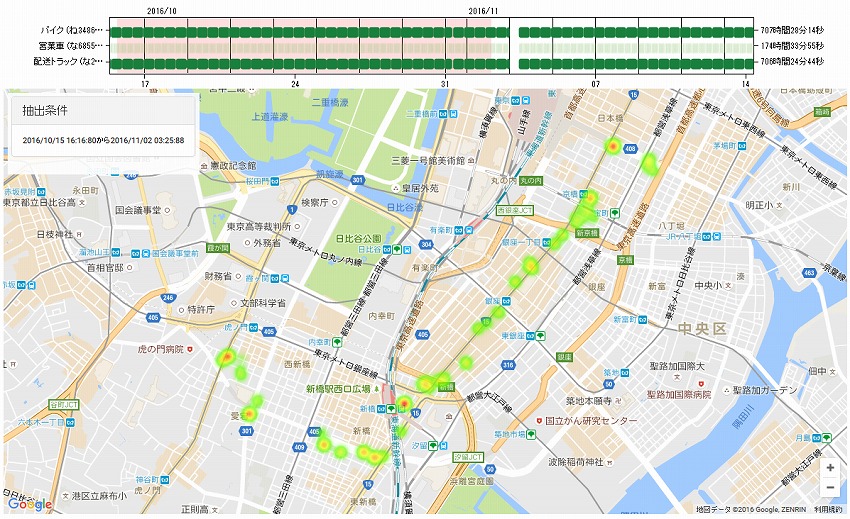

さらにヒートマップ機能もあり、任意の車を選ぶと、どこで運行のボトルネックがあるかがわかります。車の生産性はいかに決められた時間の中で、たくさんの距離を走るかです。すごく乱暴な式でいうと、例えば建設現場の高台の土砂を運搬することがあったとして、1日10往復なのか11往復なのか、それを1年間2年間土砂の運搬をしているので、工期にして1~2カ月の差が出ます。

-物流業もルートシミュレーションをするのでしょうか。

運行予定と実際の実績を取るという機能が年内にリリースする予定です。リアルタイムにわかる機能や、到着予測機能だけでもハッピーなのですけど、予実の分析などに使っていきたいという要望が複数のお客さまからあがってきました。SaaSは継続的なアップデートをしていくということがポイントだと思いますし、生々しいユースケースが上がってきて効果を上げることも如実にわかるので、これをやっていこうと思っています。

車というと運転している人、それを管理している上司、そしてもうひとつ大事なプレイヤーに待っている人がいます。その待っている人向けに、Salesforceのコンテンツ配信機能を利用し、運行予定や、任意の車の任意の時間の車の予定と状況をリアルタイムで見える機能も近日リリースします。

例えば、12時までに仕入れた資材を13時に顧客向けに発送するということがあったときに、よくありがちなのは朝7時に出て「7時に出ました」という連絡だけがあることです。そのあとは渋滞しているかもしれない、ということがわかっても、なかなか連絡が取れなくて、気付いたときにはもう遅れているということがあります。

あとは着いたのに誰も来てくれない、というパターンです。様々な調査データがありますが、例えば大きいセンターなどで、着いてから荷下ろしが終わって出られるようになるまでに30分以上かかるケースなどがかなりあるようです。

-待っている時間が多いということですね。

そうですね、この辺は足しげく工場などに通って手に入れてきたユースケースです。さらに積み込み積み卸しの回数なども自動記録できます。あとはルート遵守したかという、単純にエビデンスが残りますという話なのですが国交省に申請しなければいけないケースもあるので、その報告書を書かなければいけないのです。

工事をする際には、近隣住民にダンプが通る時間などを事前に説明するのですが、例えば18時までの工事の予定なのに夜も走っていてクレームがきたら、工事のトラブルにもなりかねません。工事は周辺住民とのコミュニケーションも大事ですので、そういうところにも使っていただいています。

あとは物流です。物流のピーク時には、自社だけでなく、外部のパートナーさんを使うことがありますが、そこの管理はなかなか難しいようです。これはSalesforceのプラットフォームの機能使っているのですけど、コミュニティの機能があって、カスタマーポータルという機能を外注さん向けのマイページを払い出すみたいなことがあるんです。大手の物流会社聞いても、外注業者に関して統合的に運行管理ができていないというか。

契約期間中にCariotの専用端末をつけてもらえば、統合的に運行管理ができるということです。普通の物流企業じゃなくても、こういう業務構造をとっているケースはけっこうあります。例えば大手企業の物流部門がいて、複数の会社にその物流ファンクションを委託しているケースがあるので、そういうケースで使っていただいています。比較的大手の企業はAPIを活用するケースも多いです。今、既存の基幹システムとAPIでつなげられないとなかなか検討テーブルに入れてもらえません。

-デバイスを見せていただけますか?

左からご説明しますと、これはハンドルの下に装着するOBD-IIで、中央にあるのはシガーソケットに差すタイプ、向かって一番右は差すところが別になっているので拡張性があり、例えば温度センサーなどを追加することができます。温度と荷物、温度と運行を一緒に管理したいというニーズもあるのです。

-これから広げたいのはどういったところでしょうか。

営業車両は当然使ってほしいと思っています。建設、あとは先ほど申し上げた工場の配送系。1社ではなかなか初期投資できなかったような企業は多いと思いますので、そういうところに使ってほしいと思っています。

-サプライチェーンというもののその間をつなぐ物流コスト、コストというのはお金の話ではなく時間コストという意味ですが、そこについてはあまり触れられません。どうしようもないから在庫抱えている現状があるようですが、それだとやはり下請けになるほどつらい思いをします。本当にサプライチェーンをやろうと思ったら、例えばこういうものできちんと、今資材を持ってくるトラックがどこにいるか管理しながらやっていく方がいいと思っています。

そうですね。そういう内容の話が増えてきています。当初は詳細な情報が取得できるODBが必要かと思ったのですが、燃費や回転数などの細かい情報より、最近では速度と位置情報を中心とした情報を取得できるシンプルなシガータイプのデバイスを使い、アプリケーションでいかに業務を改善していくか、いろいろな情報とつなげていくか、という話が多くなっています。

-最近では、Google Mapで位置情報サービスがポピュラーになってきて、スマートフォンもあるから、位置情報を共有するという概念自体が理解されています。よって、シガーに差しておけばスマートフォンみたいなものが車の中に入っていて、それが自分の位置情報を上げていくんだというように買う側の理解が進みますよね。以前だと「車の位置がわかって何がうれしいの?」と言われていた時もありました。

ITに必ずしも強くない人の場合は、今でも説明がうまくいかないときがありますが、展示会などでは、理解をして聞きにきてくれている人がすごく増えている感じはあります。これからは、こういうことを当たり前とした上で、どういうユースケースをやっていくかという議論になるのかと思っています。

まだ今は「つながったらすごいね」というところですけど、本当は車アプリケーションみたいな一大エリアがあって、建設向け、物流向け、タクシー向けみたいな。BtoBもすごく小分けになってくると考えています。僕ららしいユースケースを見つけて、先駆けて出していきたいと思っているのです。

-なるほど。業界別というのはあるかも知れませんね。

そうですね。テレマティクスとコネクテッド・カーといっても、だいぶ広い話だと思っているので細分化していきたいと思っています。

-やりながらユースケースが見えてくるというのは、システム屋さん的には一番いいやり方ですよね。

開発はしんどいですけど(笑)

-建築現場の人たちにとって一番使いやすいクラウドサービスであればいいし、タクシーの配車システムを作っている人たちにとって一番使いやすければいい、そういうところに踏み込んでくる段階にきていますね。御社のように、多くのユースケースが本当の意味での業務のプラットフォームにきっとなっていくのだろうとに感じています。

牛の事例をお話しましたが、そこでは実際に具体的な酪農家の一日を見に行って、道具志向にならないようにするというか、顧客価値のデザインをやっています。社内では、生々しいユースケースとよく言っているのですけど、クリアじゃないものは機能にはいれません。

割とみんなビッグデータや技術などのインフラが好きですが、我々はユースケースを発見しようと思っています。事業部のミッションは新しいユースケースを見つけ出して広めること、です。車が当たり前につながる世界をまず前提にして、ユースケースを見つけて広めたいのです。

誰よりも早く使っている場所にいって、誰よりも早く生々しいユースケースを見つけて、それを強みにソフトウェアデザインをする、アプリケーションデザインをする力で使いやすい顧客接点を作っていく。言い換えるとエンドユーザー接点を丁寧に紡いでいきたいと思っています。

-本日はありがとうございました。

【関連リンク】

・Cariot(キャリオット)

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWS代表

1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。

フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。

大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。

著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。