ベルリンで毎年開催される、世界最大級の家電ショーIFA。ラスベガスで毎年行われているCESが脱家電化して行っているのに対して、IFAのメインは純然たる家電がメインだ。土日も開催されていることを考えると、メーカーからすれば一般コンシューマにも見せたいという思惑があるのだろう。

長く、リビングの中心にいるテレビだけでなく、各種調理機器、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、オーディオ・・・・と挙げだすときりがない。日本でもおなじみのブランドから、見かけないブランドまで様々だ。

例えば、IoTNEWSの読者であれば、SEMENSやBOSCHは産業機器ブランドだと思っている方も多いと思うが、IFAでは家電メーカーなのだ。

一方で、CESなど他の国際展示会と同じ傾向だったのが、スマートフォンやパソコン関連の展示が減っていることだろう。

そんな中、IoTNEWSとしては「スマート家電の方向性がどうなっているのか?」ということについて調査を行った。

すると、ご存知の方も多いかもしれないが、大手企業のいわゆる「スマートホーム(とりあえず何かにつながる家電という意味)」への対応は、コンセプトレベルでは一通りされているという印象だ。しかし、マーケットの発展をわかりやすく表現するという意味で、スマートホーム関連の面積が増えているという印象は感じられなかった。

LGのスマートホームは着実に面への対応を実現

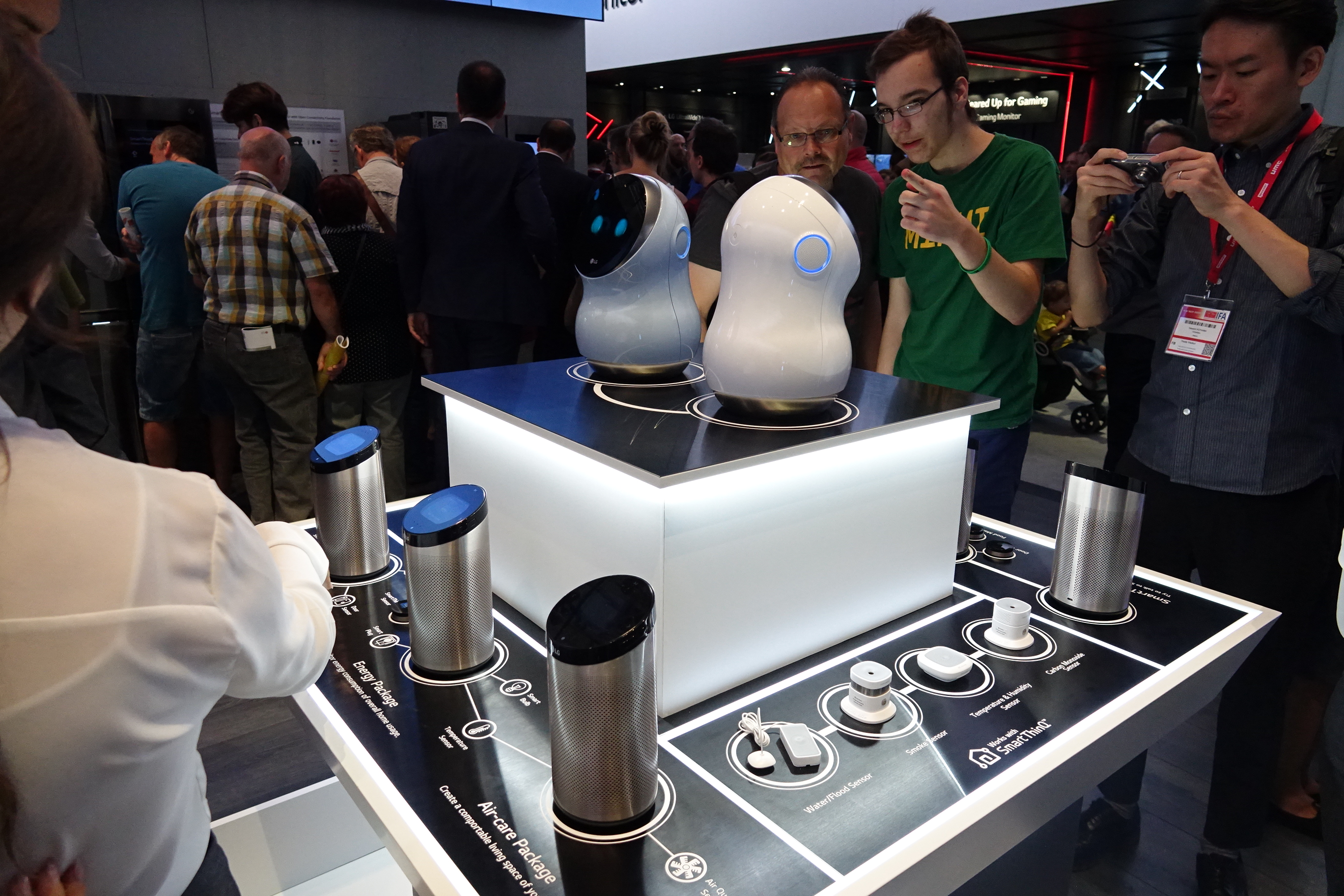

そんな中、LGのスマートホームは少しずつだが着実に対応端末が増え、それぞれの機器もインテリジェントになり出している。

2−3年前くらいから登場している、ロボットタイプのハブを中心に、様々なスマートデバイスが操作される。デバイスと言っても、テレビや掃除機、ファンや冷蔵庫も含まれるのだ。

LGのプライベートかつオープンな戦略を感じさせるのが、テレビの横に置いてあるのは、Amazon Echoで、ファンの横に置いてあるのは、Google Homeというところだ。

つまり、組める余地のあるエージェントとは、自社のエージェントにこだわらず、利用者の利用シーンに対応できるものづくりをしていることがうかがわれる。

さらに、冷蔵庫のように大きなデバイスについては、冷蔵庫自体をハブとして利用することも可能となっているところが面白い。もちろん、アプライアンス製品は必ずしもLG製にこだわっていない。

家電製品があるメーカー1社で占められることはほとんど考えられない。それであれば、LGのようにデバイスとエージェントの組み合わせを消費者が自由にできる仕組みをあらかじめ作っていくことで対応力が上がると言える。

また、この冷蔵庫。以前の展示では冷蔵庫に大きいタブレットを貼り付けただけという、あまり褒められたものではなかったのだが、かなり独自UXを取り込んでいた。

モードを切り替えると、冷蔵庫内の様子がわかる。さらに画面にメモを貼っておくことができるので、例えば卵の前に「5日以内にたべる」というようなサインを配置することが可能なのだ。

さらに、レシピの検索や、スマート家電のコントロールなどタッチパネルで操作可能だ。

LGのスマート家電には、「SmartThinQ」というロゴが貼られており、コネクティブであることが一目瞭然となっている。

LGスマートホームの展示だけに言及すると、内容がコンセプトモデルだけでなく、具体的で、実現できている範囲も広がってきているように感じた。

一方で、多くの既存の家電企業におけるスマートホームの展示は、「プライベート」な接続を意識しているものが多く、しかもまだコンセプト段階であるものばかりであった。

アプライアンス製品が増えてきている一方で、組み合わせを保証することは簡単ではないにせよ、LGのように必要に応じてゆるやかに組み合わせを変えることができる「オープン」さを持ち合わせて欲しいものだ。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWS代表

1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。

フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。

大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。

著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。