先日行われたNECの記者会見で、今後NECは人工知能(以下AI)技術の開発や、同技術を用いたソリューションの展開を強化すると発表した。「人工知能とディープラーニングの明確な違いは?」という質問が出るなど、そもそも人工知能とは何なのか、まだ正確に認識している人は少ない。NEC執行役員 江村克己氏も「AIの定義はまだ明確ではない」とし、NECが考えるAIについて発表した。

AI技術とは

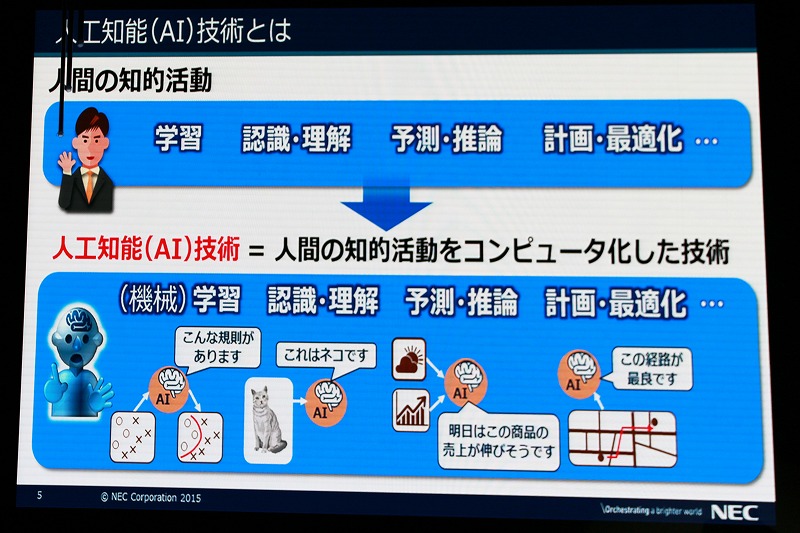

AI技術は、「学習」「認識・理解」「予測・推論」「計画・最適化」といった人間の知的活動をコンピュータで実現するものである。すでにかなりのものが実現され、実用化されているもある。

AIの第一次ブームは1950年までさかのぼり、最近のAIブームは第三次ブームとし特徴的なのは「機械学習」だとのべた。

機械学習とは

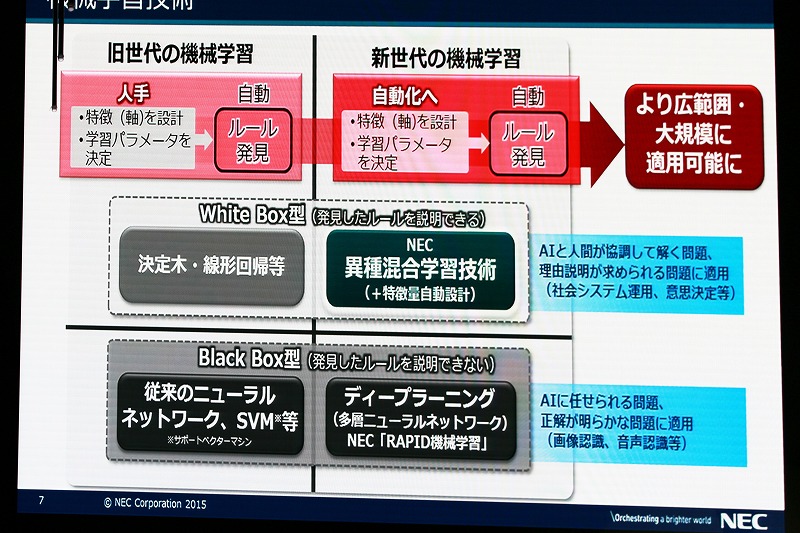

機械学習は、人間の学習能力をコンピュータで実現するAI技術のひとつで、様々な情報からルールを発見し、文字や画像認識などの「認識・理解」、将来予測、異常予兆検知などの「予測・推論」、さらに今後の計画・最適化にも使われるようになった。

もともと、人手が必要だったもの機械学習も、どんどん自動化されてきているということだ。

適切な答えを導き出す、ディープラーニング

ディープラーニングとは、機械学習のひとつだ。AIに問題を解かせるという場合には、ディープラーニングが精度の高い結果が出せるので注目されている。しかし、「結果だけが出てくる」ため、発見したルールを説明できないブラックボックス型となっている。

AIと人間が協調していく、異種混合学習技術

異種混合学習技術も機械学習のひとつ。ブラックボックス化されているディープラーニングとは違い、発見したルールを説明でき、理由説明が求められる問題に使うことができるため、AIと人間が協調していく可能性がある技術だとした。

社会問題を解決する、2つのAI

AIには2種類ある。「人への示唆の高度化(図赤文字)」と「圧倒的な効率化(図青文字)」だ。

「人への示唆の高度化(図赤文字)」は、機械学習に「人を意識した新たな視点」を加えることで、人とAIが協調して答えを導き出していくという考え方で、人がより高度な解決策を見出すためのサポートをAIがするというものだ。これは、まだNECも技術が確立されているわけではなく、新しい挑戦としている。

一方、「圧倒的な効率化(図青文字)」は、もともとコンピュータが得意な、大量のデータをさばき、ゴールが定まった問題を解決するという考え方で、知性を持たないAIが、自動化により圧倒的な効率化を追求していくのだ。

経営判断や、新製品開発など1つのゴールが定まらない問題は、人の感覚や感情に左右されがちだが、ここにAIが介在すると、「まずAIは過去の事例から学ぶ。」そして、「今まで人だけで判断していたことに対して、AIが論理的な解決策や、人の納得感まで提示し、別の視点から示唆を与えることができる。」とNECは考えている。

その結果、人だけで考えるより、より確実でより確度の高い解を早く導き出せる。そして、最終的には人が判断をくだすという流れだ。

新商品開発にAIを活用した例

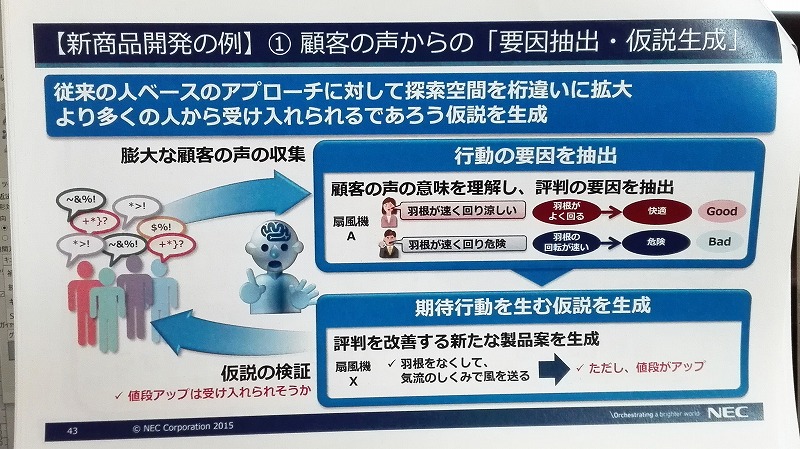

そして、AIを新商品開発に活用した例についての説明があった。まずは、「膨大な量の顧客の声から、要因を抽出し、仮説を立てる」というプロセスについてだ。

すでにある顧客の声を分析する際、様々な人が色々な表現をしているため、AIはその表現を理解するということが必要になる。表現をある程度統一したデータから仮設を作って、その仮説は「実際に人にどう思われるか」という情報を取りながら、検証をするというプロセスを回すのだ。

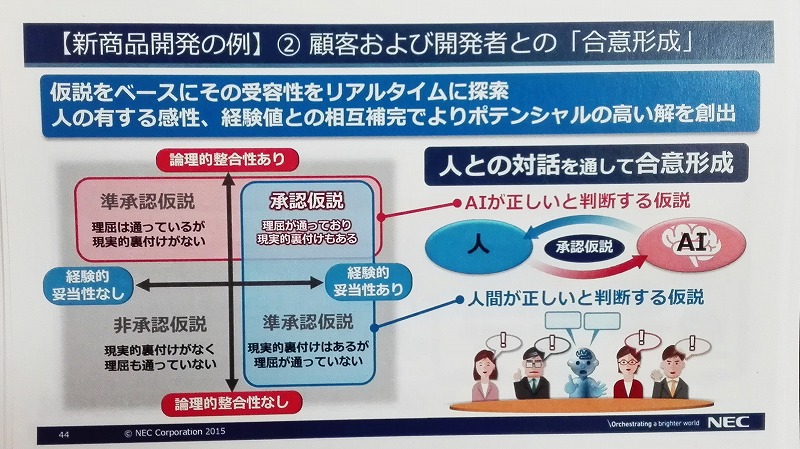

一方、新商品の開発は、顧客が求めることを商品開発者が考え、リリースすることが多いだろう。

いわゆるデザイナーや商品開発をしている人は、経験をベースに開発上発生する様々な問題を解いていくものだ。(図中青枠部分)

一方AIは、市場にいる生活者から情報を取り、より多くの人が考えていることを論理的な視点で組み立てる。(図中赤枠部分)

その両方の接点、図で言うと4象限マトリクスの右上にある「承認仮設」が、新商品開発における、確度の高い解、つまり、消費者に受け入れられやすく、かつ、開発者の経験などで解決した商品となるのではないかと考えているということだ。

NECが目指す、そう遠くない未来

NECは、AI技術の開発を強化するとともに、同技術を活用した安全な社会・まちづくり、インフラの安全監視、資源の需要予測・制御、企業の顧客サービス向上や業務効率化などを実現する各種ソリューションを拡充する。これに伴う体制強化として、研究・開発やコンサルティングなどに関わるAI関連要員を、2020年度までに約1,000人に拡充する予定だという。

そして、執行役員 江村克己氏は「オリンピックの時期には技術的には実用化されていると思う。テクノロジーとしてはレディになっていると考えている。」とコメントした。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。