国立大学法人香川大学、日本電気株式会社(以下、NEC)、サンテック株式会社、古河電気工業株式会社は、非対称データ通信を効率的に収容可能な、マルチコアファイバ(※1)に基づく空間分割多重光ネットワーク(※2)技術の実証に成功したことを発表した。

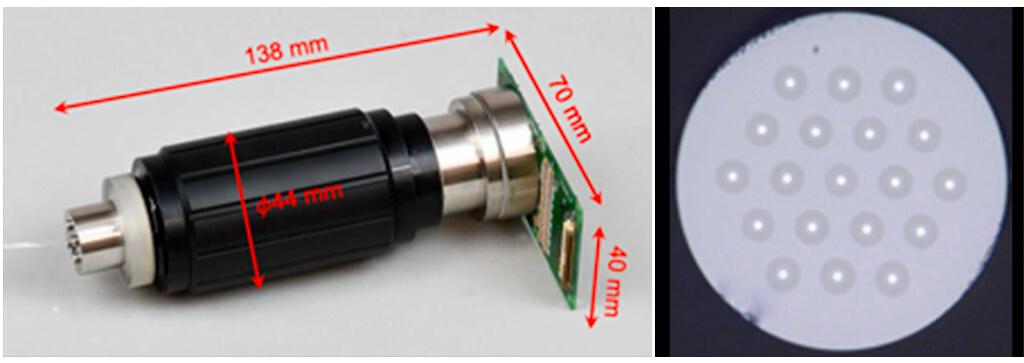

今回実証した技術は、「1芯マルチコアファイバを用いて非対称データ通信を効率よく転送可能な空間分割多重光ノード構成技術(担当:香川大学)」「1芯マルチコアファイバ内の任意のコアを任意の方向に伝搬する光信号を増幅する技術(担当:NEC)」「入力マルチコアファイバ内の任意のコアを任意の出力マルチコアファイバに切り替え可能なコア選択スイッチ技術(担当:サンテック)」「装置内接続用マルチコアファイバ設計・配線・接続技術(担当:古河電工)」の4つから構成されている。

これらの技術より、マルチコアファイバを用いて非対称データ通信を効率よく転送したり、光のまま増幅したりすることが可能になる。

なお、この成果は、2023年3月5日から3月9日にかけて米国サンディエゴにて開催される光ファイバ通信国際会議(Optical Fiber Communication Conference)にて発表される予定だ。

研究開発は、国立研究開発法人情報通信研究機構の「Beyond 5G研究開発促進事業」に係る基幹課題「Beyond 5G超大容量無線通信を支える空間多重光ネットワーク・ノード技術の研究開発」(代表研究者:香川大学)の委託研究に基づいて実施された。

(※1)マルチコアファイバ:現在、使用されている光ファイバは、髪の毛ほどの太さのガラス繊維の中にコアと呼ばれる光の通り道が1本だけ配置されている。マルチコアファイバは1本の光ファイバの中に複数本のコアが配置されており、光ファイバ1本当たりの伝送容量の大幅な増加が期待されている。

(※2)空間分割多重光ネットワーク:現在の光ネットワークは波長分割多重技術を用いて、波長単位で経路の設定が行われている。空間多重光ネットワークでは空間分割多重技術に基づき、波長よりも大束なコア単位で経路設定を行う。空間分割多重技術と従来の波長分割多重技術を組み合わせることで、空間多重光ネットワークは超大容量の光ネットワークを経済的に実現可能と期待されている。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。