独立行政法人都市再生機構(以下、UR)と、東洋大学情報連携学部(以下、INIAD)は本年6月12日、民間企業が自由に開発が出来るオープンAPIのスマートホームソリューションのプラットフォーム、「Open Smart UR」のスタートアップモデル住居の内覧会を行った。

URと、INIADは2018年1月30日に技術協力を締結して以降、「URにおけるIoT及びAI等活用研究会」を設置し検討を重ねてきた。

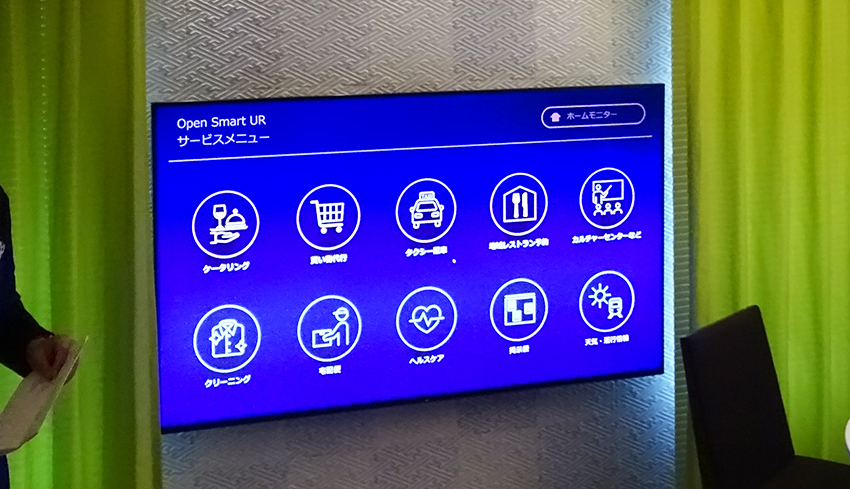

今回発表された「Open Smart UR」はその名前の通り「Open」であること、と「連携」をキーワードとしている。

URとINIADの協業は、多くの企業の技術を1つの家の中で集結させ繋げて行く、プラットフォームとしてのハード(家)という場を提供し、日本のメーカー各社のIoT家電やソリューションをつなげていくというのが狙いである。

モデル住宅、キーワードは「Open」

URでは全国で72万戸の住宅(団地としては1500団地ほど)を運営している。そのうち高度経済成長期の昭和40年代に建てられた住宅が約4割を占めており、このような住宅を今後どう変えていくのかが課題となっている。

URは今回のスタートアップモデルで、URが持つハードを一元化するためのノウハウを開放し、民間企業の技術を連携する場として提供する。

UR都市機構 副理事長 石渡廣一氏は、「このスタートアップモデルは近未来である2030年の住まいを目標として、どういう住まいが想定出来るのか、というところから想起して作ったもの。このモデルを情報発信の拠点としながら民間企業と協力し、研究コンソーシアムを調整して、いろんな場で波及するための検討会を開催していきたいと思っている」と述べた。

オープンAPIでプログラマブルな住宅

同スタートアップモデルではAPI(アプリケーションプログラムインターフェース)がオープンになっており、空間の電気の状況や、空気の流れる状況を全てプログラムを書くことで自由に操作することが可能となっている。

INIAD 学術実業連携機構 機構長 坂村健氏は、「オープンにすれば他の会社が作ったものとつなぐことが出来る。ネットワークで色々なモノをつなぐというのを20年前からやっているが、特に日本の家電メーカーはクローズにやっているところが多いため、自社のモノしか繋がっていなのが現状である。それではネットワーク住宅にはならない。それらを繋げなければならない」と述べた。

しかし実際に自身でプログラミングができる環境を活用できるユーザーはどれほどいるのか。

坂村氏はエストニアを例に挙げ、プログラミングが出来る消費者が出てくる時期について、またプログラマブル住宅を2030年を目標に開発していく重要性を説いた。

エストニアは2000年ごろから小学生にプログラミングの授業をしたことで、世界最高峰の電子国家となっている。小学校でのプログラミング教育を2020年から開始する日本がエストニアのような電子国家に追いつくのは、教育を受けた子供たちが社会に出てくる2027年~2030年頃と坂村氏は予想する。

42個のセンサーが設置されたモデル住居

モデル住宅の内部に設置された42個のセンサー(サーモイメージセンサーやカメラ等)は、INIADのクラウドへ常にデータを送信し続け蓄積している。また、そのセンサーから送られてくるデータを利用したAI動態解析によって、「転倒」「体温異常」「熱中症」などを察知し通報するセッティングも可能となっている。

スマートロッカーはプログラミングにより多様な利用方式が可能になっている。

不在時に配達された時でも、遠隔で配達業者へワンタイムのロック解除用のQRコードを送り、ロッカーを解錠し届けてもらう等、安全性を確保した受け取りが想定されている。

右:センサーから得た室温・体温情報から解析しヒートショックを警告する風呂イメージ

HaaS(Housing as a service)としての住宅

ハードの購入であった住居購入を、サービス・快適な空間を利用するという方へシフトしていくHaaSの考え方において、団地は、規格化されたハード(住居)が一定数集まった空間であるため、サービスの導入がまとめて行えるというメリットがある。

坂村氏は今回のモデルハウス公開と、オープンなIoT・AI等技術の研究会に参画する民間企業等の募集について「これからの住居には、働き方改革や少子高齢化社会、災害や異常気象などの非常時に対応できるハウジングが求められている。開発環境がオープンであることに同意する企業には是非参加して欲しい」と述べた。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。