株式会社富士通研究所(以下、富士通研究所)は、国立大学法人東京大学(以下、東京大学)、学校法人東邦大学(以下、東邦大学)と共同で、IoT機器向けに、パソコンなどで広く用いられる公開鍵暗号を利用した暗号通信方式TLS(注1)の認証処理時間を、同等の暗号強度をもつ従来方式と比較して約5分の1に短縮する認証技術を開発した。

TLSは一定の処理能力を必要とするため、シンプルな構造であるIoT機器では認証に秒単位の時間がかかることなど、適用に課題があった。今回、核となる認証付き鍵交換方式の処理負荷を軽減し、さらに演算処理を高速化することでTLSへ組み込み可能な認証技術を開発した。

開発技術は、実際の運用を想定し、東大グリーンICTプロジェクト(GUTP)(注2)における空調機器のエネルギー管理システムに接続して評価実証を行った。

この技術により、パソコンよりも処理能力の低いIoT機器において、パソコンと同等レベルの安全な通信技術が利用でき、セキュリティやプライバシーが求められる用途でもIoTを活用できるようになる。

同技術の詳細は、1月19日から熊本市で開催される「暗号と情報セキュリティシンポジウム(SCIS 2016)」において発表される。

【開発の背景】

IoTでは、センサーや家電など様々な機器がインターネットにつながり、人手を介さずに自動的にデータ収集やシステム制御を行うことで、便利で快適な生活・社会インフラを実現することを目指すと言われている。

また、人々の生活に密接に関わるデータを扱うことも想定されており、情報漏えいや機器の不正操作のリスクに対して、より一層、安全性を高める技術が求められている。

【課題】

パソコンやスマートフォンでは、通信時のなりすましやデータの盗聴・改ざんを防ぐために公開鍵暗号を利用した通信方式であるTLSが広く利用されている。

これは、安全なインターネット通信を実現するための重要な技術だが、一定の処理能力を必要とするため、パソコンよりも処理能力の低いIoT機器では認証に秒単位の時間がかかることや通信時の電力消費が多いことがあり、IoT機器全般に広く適用することが実運用上困難だった。

【開発した技術】

今回、東京大学、東邦大学と共同で、認証処理時間を従来の約5分の1に軽減する、IDベース鍵交換方式によるTLS認証方式を開発。

開発した認証方式は、複数の小型センサーやインターネット非対応機器が接続されたネットワークの出口に設置され、インターネット経由で通信を行う、小型センサーとパソコンの中間の処理能力を持ったゲートウェイ機器への適用を想定(図1)。

<開発した技術の特長>

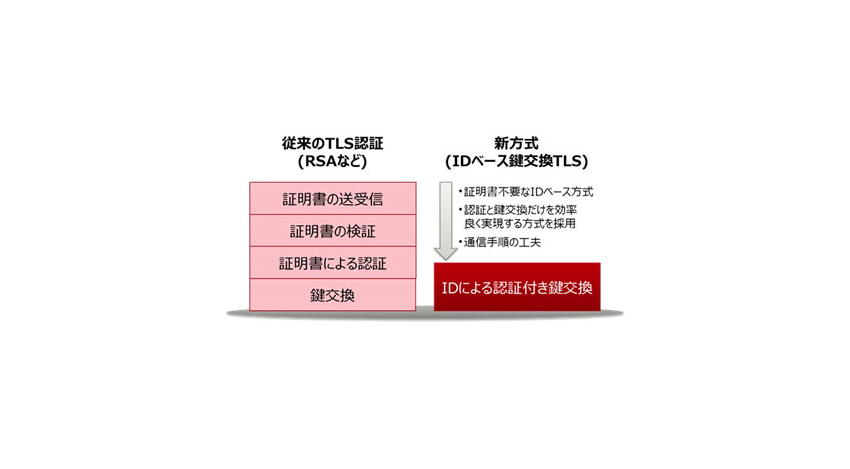

■認証付き鍵交換方式の処理負荷を軽減しTLSに適用

一定の管理下で、機器に付与されたIDを公開鍵として暗号処理を行う公開鍵暗号技術は、IDベース暗号方式と呼ばれ、IDの正しさが公開鍵の正しさに直結するため証明書が不要となる。このため証明書の検証・送受信の処理を省くことができるが、TLSに適用する場合、さらなる処理負荷の軽減が必要だった。

今回、実現する機能をTLSに必要な認証と鍵交換に限定し、処理量の少ない認証付き鍵交換方式を導入するとともに、最初にIDを通知する仕組みを考案して効率的な通信手順を実現(図2)。

■演算処理を高速化

鍵交換処理において、類似した演算が何度も行われることが分かった。そこで、これらをまとめて実行可能にする方式を考案し、IDベース暗号における鍵交換処理の高速化を実現。

開発技術は、世界中で広く用いられているOpenSSLを利用したシステムに簡単に導入できるように、OpenSSLを拡張して実装した。さらに、スマートシティー向けの通信規格であるIEEE 1888(注3)通信ソフトウェアへの組み込みも行った。

開発技術を組み込んだIEEE 1888通信ソフトウェアを東京大学と東邦大学にあるゲートウェイ機器とサーバにインストールして、2015年11月から12月の期間にインターネットを介した評価実験を行った。

実験では実際の運用を想定し、東大グリーンICTプロジェクト(GUTP)における空調機のエネルギー管理システムに接続して実証(図3)。

共同開発において、富士通研究所は認証方式の設計と実装を、東京大学はIEEE 1888通信ソフトウェアへの適用と実験環境構築を、東邦大学はベースとなる暗号処理実装TEPLA(注4)の改良を主に担当した。

【効果】

開発技術により、同等の暗号強度をもつ従来方式と比べTLSの認証処理時間を約5分の1に軽減でき、比較的処理能力の低いIoT機器でも数百ミリ秒程度の認証時間でTLSを利用できるようになる(図4)。

これにより、IoT機器においても通信時の情報漏えいや不正操作を防ぐことができ、セキュリティやプライバシーが求められる用途へ適用領域を拡大することが可能となる。

【今後】

富士通研究所は2017年度の実用化を目指し、東邦大学とともに同技術を適用したIEEE 1888通信ソフトウェアをGUTP参加団体へ提供して、適用拡大を図る。

注1 TSL:Transport Layer Securityの略。インターネットにおける標準的な認証・暗号通信方式で、SSL(Secure Sockets Layer)の後継。HTTPSやSSL-VPN(仮想専用線)などに広く使われている。

注2 東大グリーンICTプロジェクト(GUTP):情報通信技術(ICT)によって地球環境問題に取り組む東京大学の産学連携プロジェクト。2008年発足。国際標準通信規格IEEE 1888開発や、2011年夏には東大5キャンパスの電力見える化によりピーク時前年度比30%削減などの成果を挙げている。

注3 IEEE 1888:Ubiquitous Green Community Control Network(UGCCNet)。ビルエネルギー管理システム(BEMS:Building Energy Management System)をはじめとする、スマートシティーの構築に必要なコミュニティーの監視制御を担う通信規格であり、2011年にIEEE(米国電気電子学会)にて標準化、2015年にはISO/IEC 18880として国際標準化された。

注4 TEPLA:University of Tsukuba Elliptic Curve and Pairing Library。IDベース暗号方式に必要なペアリングという演算処理を提供するオープンソースライブラリ。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。