IoTというと、モノ同士がヒトとの関わりの中で、様々な状況を検知して、やり取りをしたりしながらヒトによいフィードバックをしていく。学習していく。というイメージなのだが、実際にモノのインターネット(IoT)を支える技術にはどういうものがあるのだろう?

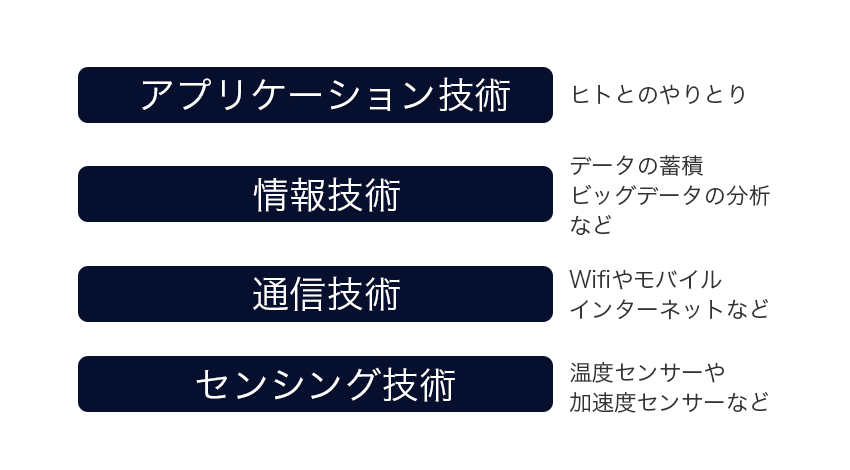

上の図は、一番簡単にした技術レイヤーについてまとめた図だ。

様々なモノがIoT化されていくなかで、全部がこのレイヤーにまとめられることはないが、概念としてはこういうものだと覚えておけばよい。

センシング技術

まずは、センサーが何かを検知する。

例えば、自動的にご飯を提供するロボットがいるとしたら、最近食べようとしないなということに気づくことができる。

象印マホービン株式会社が作っている、みまもりほっとラインi-potというものはなどはその一つ例だ。

無線通信機を内蔵した「i ポット」をお年寄りが使うと、その情報がインターネットを通じて、離れて暮らすご家族に。ご家族はその様子を携帯電話やパソコンでいつでもどこでもさりげなく見守ることができる。

このほかにも、最近の自動車で衝突防止システムがついているのをTV CM等で見かけると思うが、これもセンシング技術の発達からきている。

通信技術

これは、IoTのI、すなわちInternetの部分だ。

様々な機器がインターネットにつながることで、場所を超えたサービスが提供できたり、機器のソフトウエアが簡単にアップグレードできたりする。

それがモノのインターネット(IoT)が実現できることで、ヒトがインターネット越しにモノに命令を出したり、モノがセンサーで気づいた情報をヒトに送ることができるだけではなく、さらに上位の情報技術のレイヤーの渡すことで、さらに付加価値の高い情報を得ることができる。

情報技術

ネットワークでモノとモノ、モノとヒト、ヒトとヒトがつながる社会では、大量のデータが蓄積されるようになる。

いわゆる、ビッグデータだ。

この膨大なデータを解析することであらたな価値が生まれる。

例えば、スーパーマーケットの入口に顔認識センサーがあるとする。

このセンサーは、ヒトの顔から年齢や性別の情報と、個人の特定が可能だとする。

このヒトが入店してから、レジに進む間のカートで、個人の購買履歴や年齢、性別などの傾向情報から様々なおすすめ情報が提供される。

ワインが好きなヒトが入店すると、すかさずワインの試飲コーナーでは、その人が好きそうなワインの試飲を進められるというふうにだ。

アプリケーション技術

最後にアプリケーション技術だ。

どんな情報も、どんな機械の動作も、アプリケーションがユーザフレンドリーでないとがっかりするだろう。

現在あるような、タッチパネル型ディスプレイや、ボタン、ハンドルといったものだけでなく、今後は、バーチャルリアリティや、トムクルーズ主演の映画、マイノリティーリポートのように空間を切ることで操作するようなもの、自動操縦、近づくだけで開くドア・・・などなども現実のものとなる。

モノのインターネット(IoT)を支える頭脳とエネルギー

これらの技術は部分的には実現できてきている。

さらに、電池の小型化や、Intel社の開発した、超小型コンピュータEdisonを使ったモジュールに代表されるように、Airware社が開発したドローン専用OSも注目を集めている。

エネルギーの分野でも技術は進んできている。

こうやって整理すると、決して新しいことの塊ということではなく、これまでもできていたことが発展していたり、より、人に寄り添うことができるようになってきたという捉え方もよい。

こういった進化や改善が続くなかで、今後もっと面白いモノが生まれることだろう。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWS代表

1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。

フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。

大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。

著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。