スペインバルセロナで開催された、MWC2017。MWCとは、モバイル・ワールド・コングレスのことで、いわゆる通信事業者に対して通信機器を作っている企業が売り込みを行うためのイベントだ。

趣旨からしてもわかるように、内容はとても専門的で一般の人が入れないエリアに通信事業者向け機器や、それが作り出す未来に関する重要な展示がされているケースが多いのが特徴だ。

今回、IoTNEWSとしては初回の参加となるが、エリクソン、ノキア、ファーウェイという3大通信機器メーカーのうち、2社について展示説明も受けてきた。その内容から、IoT事業者が今後来る5Gの流れから考慮しておくべきポイントを整理していく。

5Gの魅力 その1、大容量・高速通信

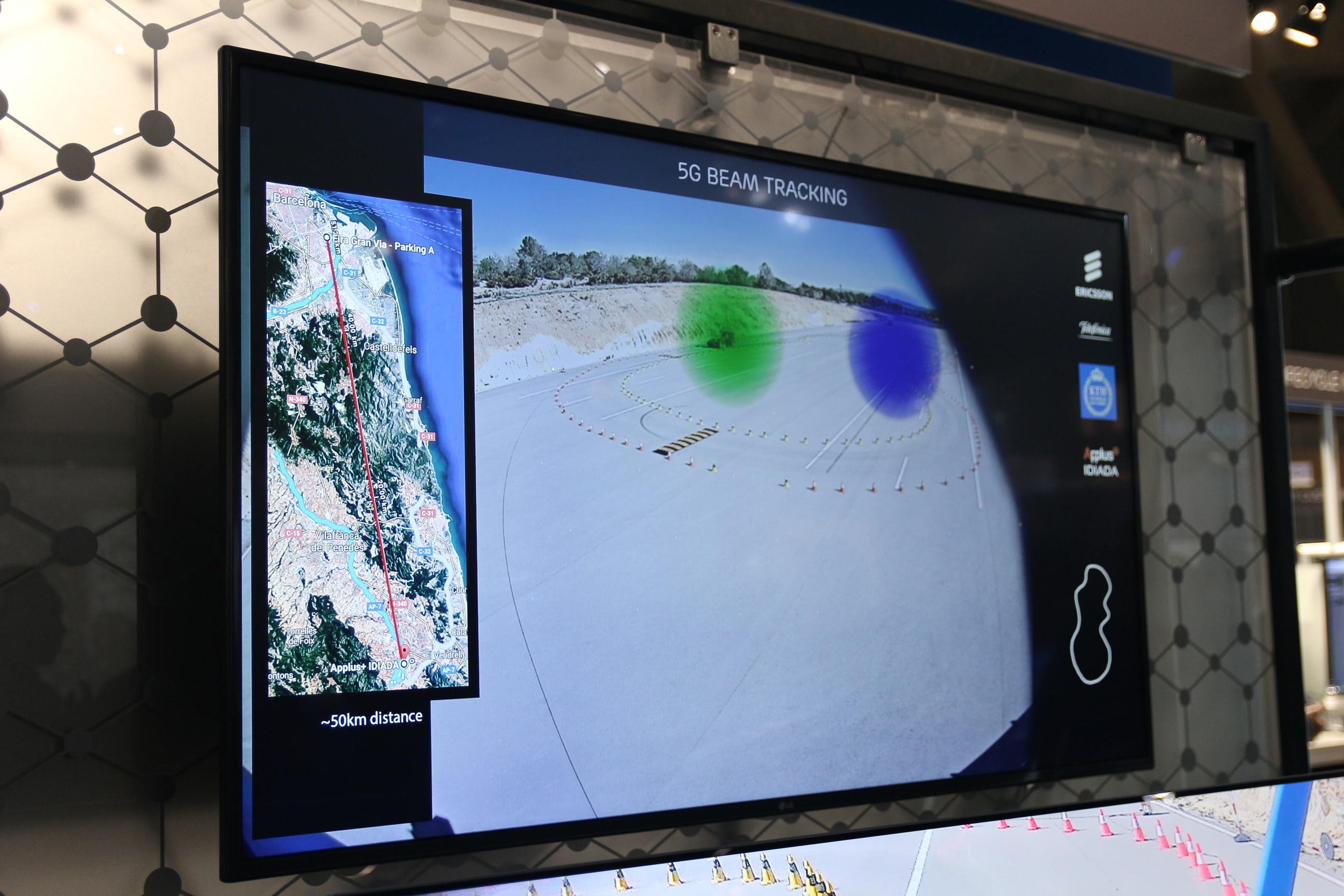

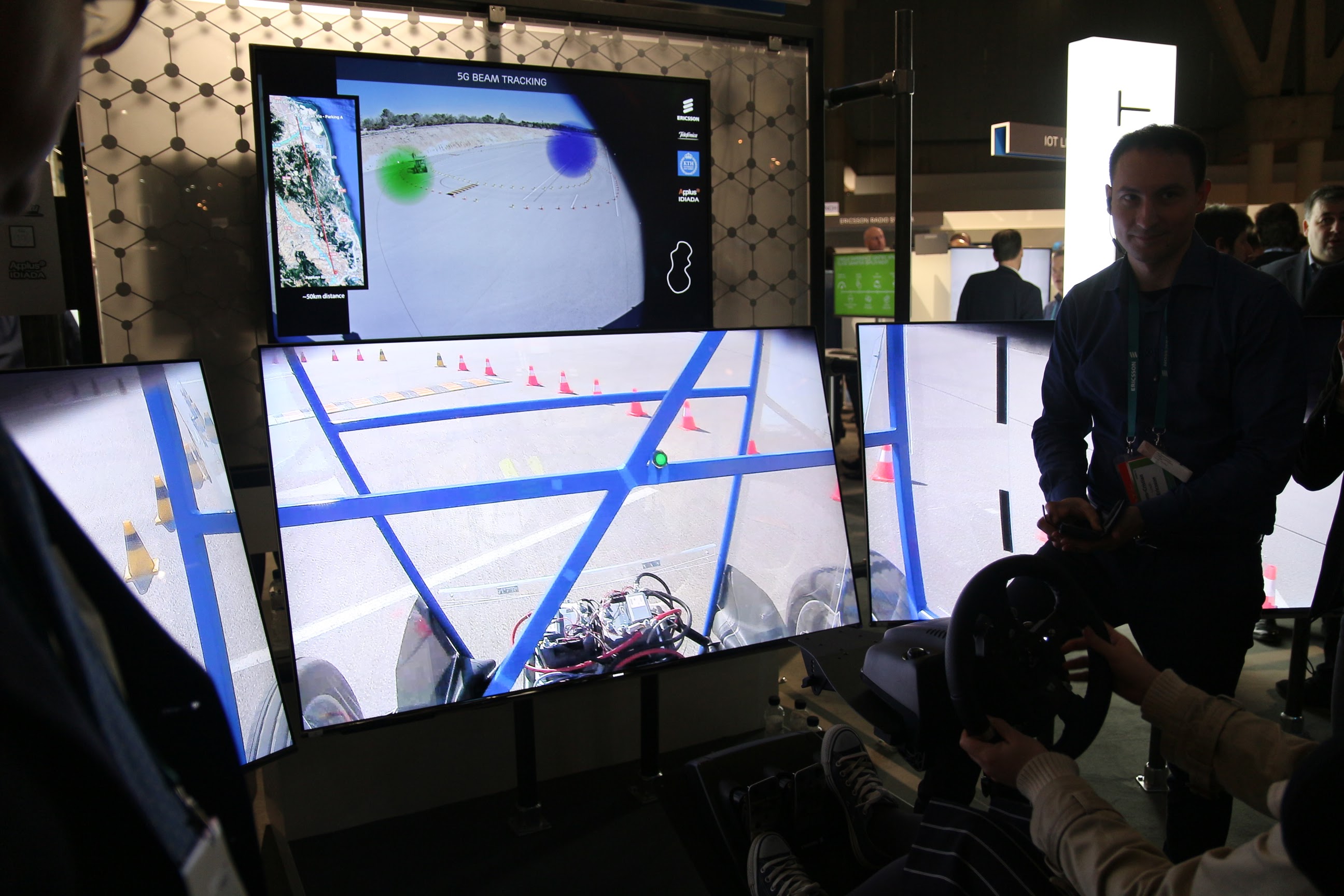

エリクソン・ブースに展示されていた、5G通信を使ったデモンストレーションで興味を引いたのが、50km離れたところにある車を会場の装置でコントロールするというモノだ。

会場にはゲームセンターにあるようなクルマを運転する装置があり、それを操作することで50km先においてある実際のクルマを操作することができるのだ。

通信には5Gの通信が使われており、クルマに搭載されたカメラはクルマ前方の情報をほぼ遅延なく操縦者の元に届ける。操縦者の微妙なハンドル捌きやアクセル・ブレーキ操作も遅延なく届けられるのだ。

担当者によると、ネットワークだけを考えると遅延はわずか3msecもないという。

実際に操作してみても、操作に遅延を感じるような感じはしないというから驚きだ。

このことから、大量データを遅延なく送受信し、遠隔操作しなければならないようなユースケースを実現したい場合には、5Gのネットワークを使うとよさそうだ。

例えば、手術ロボットのように、遠隔地から、ロボットの操作が必要な場合などでは制度のよい制御装置だけでなく、遅延ない通信も必要であることから5Gネットワークの利用が想定されるだろう。

実際に、米国の通信会社、T-Mobileではロボットアームを遠隔地から5G通信を利用して行うデモが行われていた。

また、この展示以外にも、バーチャルリアリティを使って、大容量の情報を送り込むという趣旨の展示は多かったが、現状高性能PCに接続することを前提としていないのはSAMSUNGのGaxaly GearVRとHTCのVIVE(TPCASTの無線化キットが必要)くらいだ。

VRを体験するとわかるのだが、有線の場合、場所がPCに縛られるのと複雑な動きをすると線が絡まるということもあって、今後は5Gを使ったバーチャルリアリティサービスが今後主流となっていくことが予想される。

ファーウェイの担当者によると、1080×1200サイズの画像を送っている現状からすると、今後は5760×5760サイズが要求され、その結果データも3.2Gbpsものサイズを通信していかなければならないのだという。これは、通常の有線LANを使ってもかなり厳しいのがわかるだろう。

IoT企業としては、最近展示も多い保守対応などの際につかう、MR(ミックスリアリティ)の装置をつけることで、作業指示などを習熟度に依存せず行うということができるようになっていくということが現実のものとなっていきそうだ。

さらに、米国の通信企業である、T-Mobileは5Gの通信を使って面白い展示を行っていた。

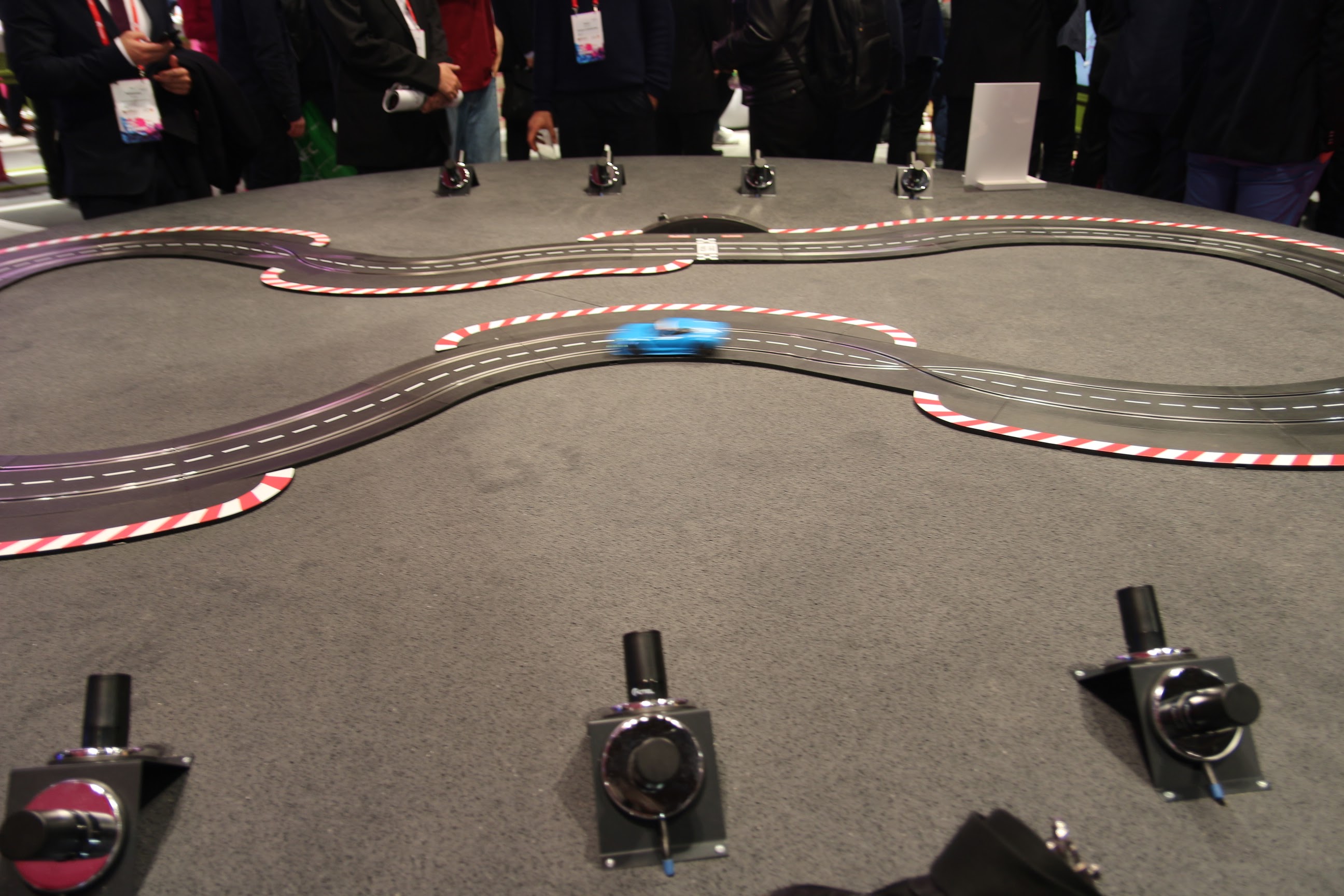

リアルの世界には、おもちゃのレーシングカーが走っている。そしてレーシングカーが走っている模様を天井のカメラで取得する。

この映像をテレビに映す、というのはこれまでも当然できていた。

そこに、バーチャルリアリティ情報を付加しているのだが、面白いのは、レーシングカーに付加情報を追加しているところだ。下写真でいうと、クルマの前に矢印やマークがついているのがわかるだろうか。

つまり、高速に動くモノであっても追随できるスピードを持っているということが言える。

これを応用することで、リアルに動いているモノ、例えば競馬場で走る馬に追随してリアルタイムに付加情報を加えていくようなことも可能となるのだ。

5Gの魅力 その2、NB-IoT

5Gの魅力のうち、忘れてはいけないのがNB-IoT(ナローバンドIoT)の存在だ。

5G通信は、大量データ通信も、少量データ通信もサポートしていることが魅力のうちの一つで、NB-IoTを使うことで1時間に1回といった少量通信を発生させていくことも可能となるのだ。

エリクソンのブースでは、工場のねじ回しの設定を正確に行うために、装置を搭載しネットワークにはNB-IoTを使うというデモが行われていた。

他のLPWA(Low Power Wide Area Network)を使わない理由を聞くと、「工場設備内に新たなネットワークを引くことが予算的にも困難なケースが考えられる。一方で、セルラー通信が可能なエリアであればNB-IoTを活用して少量のデータ通信を低コストで実現できる可能性がある」とブース担当者は言う。

工場のIoTといっても、この手の設定や死活監視レベルであればこれでもよいが、高速に動作する産業機械の状態を計測するなどといったユースケースの場合は、取得するデータ量もかなりあるため、この手の通信が向かないどころか、工場内部に産業用PCを配置し、そのデータをある程度サマライズしてからクラウドにあげるか、もしくは取得データを工場内部のサーバに移動していくか、といった手段を講じる必要がありそうだ。

ただ、セルラー向きのデータであれば、通信網におけるセキュリティも担保されるので非常に有益な選択肢だといえる。

一方、他のLPWA通信を使うメリットとしては、「自分でプライベートネットワークを構築することができる」「結果的にコスト安になる可能性がある(キャリアがまだ価格を発表していないのでこれはわからないが)」「セルラー通信が届かないエリア、例えば山の中や、渓谷の陸橋、ダムなど、については、セルラー網が届くところまでは自前でネットワークを構築できる」といったことがメリットとなっていくだろう。

進む受信側の対応

通信会社の5Gへの対応が進んだところで、通信をするデバイス側の準備も必要だ。

ZTEのブースでは5Gの通信を十分受けられる端末「Gigabit Phone」のデモが行われていた。これを見る限りでは、ほぼ1Gbpsまで速度が出ているといえる。

通信設備の仮想化

ファーウェイの展示では、大きくは通信設備が仮想化されていく流れにあることが取り上げられていた。

後発であるファーウェイからすると既存インフラの交換を伴わず、安価に乗換が可能となるという点は通信会社が5Gへ移行していく際のアピールポイントとなるのだろう。

一方で、両社ともに4G LTEが存在する前提で5Gへ平行移行可能な基地局を展示していたのは、今後の通信会社の投資を無駄にさせないための一手といえる。

こういった各社の努力の元、2020年に向かって、5Gへの移行が進みそう、という雰囲気が感じられたMWC2017であった。

通信が高度化するなかで、まだ5Gの仕様が完全にフィックスしていないことが気になる。なぜかというと、通信網がいくら変わっても受信側のデバイスが対応していかない限り、限定的な利用にとどまるからだ。

そういう中、すでにいくつものメーカーから具体的なユースケースが実現されている、LPWAの状況については、次回解説する。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWS代表

1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。

フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。

大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。

著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。