2019年9月18日~19日に上海にてダッソー・システムズのイベント「Manufacturing in the Age of Experience」が開催された。

本稿では、ダッソー・システムズの製造業向けブランドDELMIAのブランドCEOであるギヨーム・ヴァンドルー氏(トップ画像)による講演「Welcome to Manufacturing in the Age of Experience」について紹介する。

製造業において注目を集める「サステナビリティ」

ギヨーム氏は、まず、「製造業の話をサスティナビリティ、つまり持続可能性という側面でとらえたい」と語った。

これは、「持続可能性」が、製造業において最も注目を集めているトピックであるからだ。

その理由は、ふたつあるのだという。

ひとつ目はインダストリー・ルネサンス(デジタル化されたエコシステムを通じて、バーチャルな世界で現実の世界を拡張、改善できること)が勢いを増すことで、専門知識のノウハウやナレッジを共有できるようになったからだ。

もうひとつは、サスティナビリティだ。将来労働力となる世代が働く方法に対し非常に敏感になっていて、「サステナビリティ」という言葉が主要なビジネスワードのひとつになっていく。

サステナビリティに関する3つの視点

「我々は3つのPと呼ばれる視点でサスティナビリティに関して見ていく必要があるのだ」とギヨーム氏はいう。

3つとは、「People(人)」「Planet(惑星)」「Profit(利益)」のことだ。

SDGsのような大義に対し社会全体でサステナビリティを推進している昨今、投資ファンドも収益化だけを望むのではなく、企業を選ぶときに環境に配慮した活動をしているかどうかといった判断で投資をしていくことが重要なのだ。

ダッソー・システムズはこの3つの視点、People、Planet、Profitを軸に「持続可能な製造」を目指すとは、どういうことなのかと考えている。

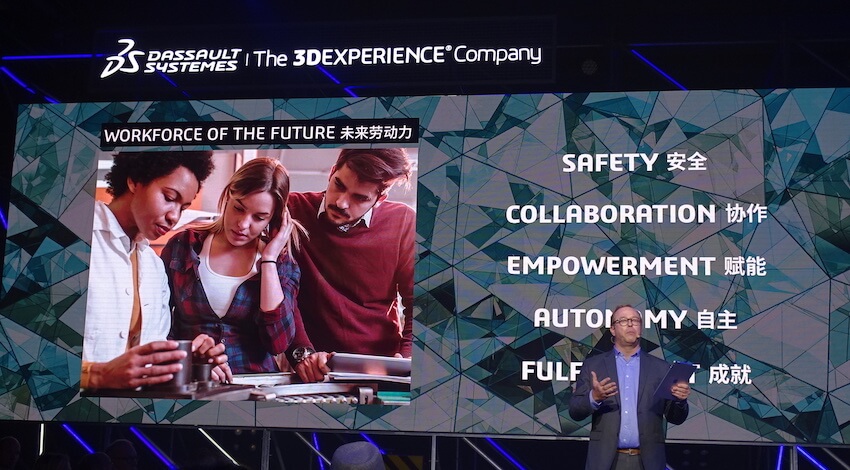

People、将来を担う人材のための職場づくり

まずはPeople、将来を担う人材に関してである。

若い人材が企業に入社し仕事を始めるにあたり、職場がやりがいのある場所であり、安全で安心して働けるような場所であることが重要である。製造業において工場が危険な状況であることは望ましくない。

業務を行うチームには帰属意識というものが必要になる。チームの中で知識やノウハウを共有しさらに拡大していくことで、企業は競争優位性を確立することができ、累積したノウハウを持って新メンバーは従業員として企業の成長に寄与する活動ができるようになるのだ。

このように、より自治性を持ち協同的な働きができるような職場の環境づくりがサステナブルで効率の良い製造業には必要になる。

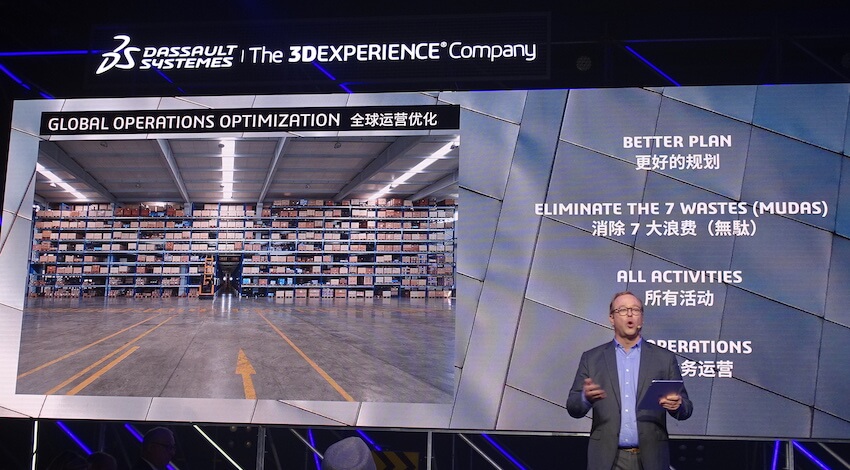

Planet、環境に配慮した業務効率化

次にPlanet、地球という惑星に対しどのような対応をする必要があるかだ。

サステナビリティを実現するためには、製造業の事業者は、環境負荷を最小限に抑えるような環境に配慮した事業活動を行う必要がある。製造業と環境は従来から相容れないものだと考えられてきたが、これは古い考え方である。

必要のない輸送を省くことや、在庫を最小限に抑えること、といったような輸送時での無駄を省く活動や、不良品や過剰生産を抑えるというような工場での生産時での無駄取りは、省エネのために必要な合理化であると言える。つまり、無駄を省くリーン生産とサステナビリティというのはまさに一体となりお互いを支え合うものだと言えるだろう。

グローバルなオペレーションの最適化を行うことで、業務の効率化だけではなく環境への対応もできるのでサステナビリティを担保することが可能になる。

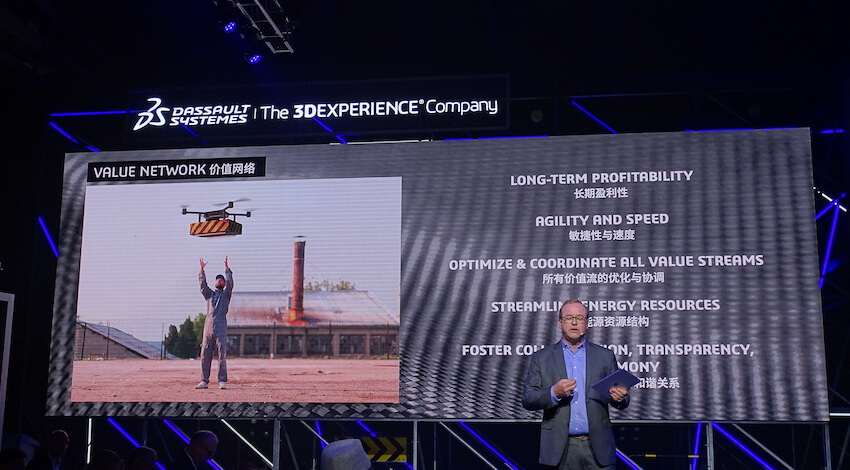

Profit、利益化のためのバリューネットワーク

3つ目はProfit、利益である。長期的なサステナビリティを担保するためには、利益化・収益化を続けていかなければならない。利益化というものは市場のニーズに的確に答えていくことに関係している。市場は非常に早くそして複雑に変化しており、製品設計からメンテナンスに至るサプライチェーン全体で対応する必要がある。

バリューネットワーク全体でエネルギーやリソースを最大限に活用し収益をあげるということがサステナビリティのために必要となり、これを遂行することで利益を生んでいくことができる。

サステナビリティを支えるプラットフォーム

「サステナビリティ、持続可能な製造というのは選択肢のひとつではなく、これを遂行していかなければ我々の未来はない」とギヨーム氏はいう。

「製造業が対処しなければならない課題を解決するために、ダッソー・システムズが提供する『3DEXPERIENCE platform』は貢献するだろう」、と語った。

「このプラットフォームは、製造業を変革するためにも、将来を担う人材を支援するためにも必要なプラットフォームになるだろう」と述べた。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

大学卒業後、メーカーに勤務。生産技術職として新規ラインの立ち上げや、工場内のカイゼン業務に携わる。2019年7月に入社し、製造業を中心としたIoTの可能性について探求中。