PoCの数を増やし、社内外でDXを考えていく

そして小泉は「製造業の方からPoCで止まってしまうという話をよく聞く。デジタルを導入する多くの企業はビジネスモデルを変えずにデジタルを活用しようとするが、デジタルを中心にビジネスモデルを再定義することとは似て非なるものではないか。」と語った。

そしてデータ中心の経営とは何なのか、データを取った後それをどのように活用してビジネスをしていくのかを、「IoTで今後製造業がどのように変革していくのか」といったテーマで3者に話を聞いていった。

まずウィングアーク1stの荏原氏は、2つの変革があると語った。1つは、PoCはこれからもまだまだやっていく必要があるため、もっと簡単に低コストでシンプルにしていき、数を多く生み出すことが重要になってくるという。

もう1つは、そういったPoCを繰り返すことにより、DXを考える人たちが外ではなく中に出てくるようになると語った。

そしてITベンダーや見える化のツールメーカーも「人」のスキルをどう上げていくのか、という部分に入り込まなくてはいけないのではないかという。

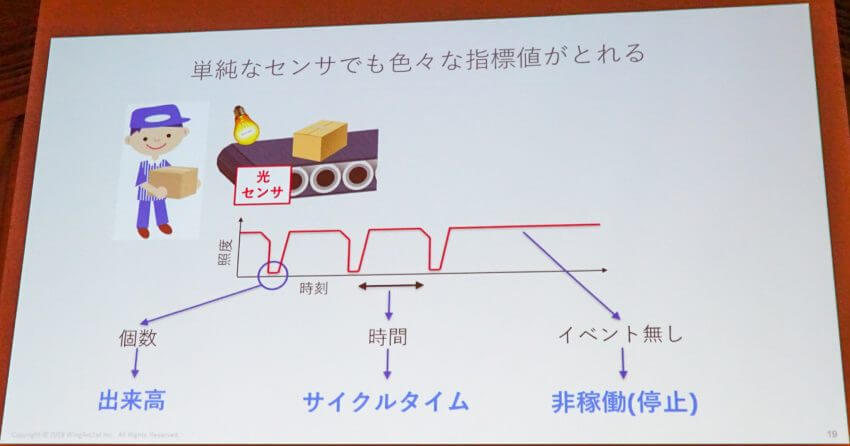

データを取るということはシンプルな1つのセンサーでも、見方を変えれば色々と見えてくるものがある。

例えばベルトコンベアでモノを運んでいるところに光センサーをつければ、遮蔽すればセンサーが反応するのでその数を数えれば個数がわかり、モノが2つのセンサーの間を通過する時差を測れば1つあたりのサイクルタイムがわかり、データが飛んで来なければ停止しているということが分かる。

このようにシンプルなデータでも見方が分かれば見えてくるものが多い。見方や考え方ややり方を模索し伝えていけば、PoCを短くしたり成功体験を生めるのではないかと考えているという。

オンラインとオフラインの融合

富士通の及川氏は、「グローバルに行っているとアフターデジタルという言葉がよく出てくる」と話す。

アフターデジタルとは最初からデジタルで考え、そしてリアルな世界に融合していこうという考え方だ。今後の製造業はこの考え方が重要になってくるのだと語る。

例えばキャッシュレスを例に挙げると、現金というリアルなものをICカードやQRコードといったデジタルに置き換えている例だが、海外ではデジタルがまず先に来て、そこから接点としてリアルを活用しているのだという。

アフターデジタルの例としてはアリババが出店しているフーマーがあり、ECサイトで購入するだけではなく、接点としてリアルを活用している。

製造業でも初めからデジタルで見れるようにしておき、そのデジタル上の工場をリアルな世界の技術者が見ていくという時代に変わってくるのではないかという。

人の方が持っているノウハウは活用しながら、複数拠点を技術者が見回り指示を出し、そして必要があれば現場からも声が上がってくる、というように相互のコミュニケーションが大事になってくるとした。

目的意識から構築していく

内田洋行の山本氏は、「手段は我々が提供できるが、一番大事なのは事業者が何をしたいのかという目的意識を持つことだ。」と語る。

何がしたいのかが分かっていれば、ファシリティーの縦線が見えてくる。そして環境制御であれば照明や空調というモノで区切っていくことにより、重複している部分が見えてきて、必要のないものは省くことができる。

目指すべき方向性を立て、それに沿ったそれぞれの施設の目的を考え、分解し、再設計していくことで無駄のない1つのプラットフォームを構築していけるのだという。

そして変更するべき部分はあとから改善が可能な状態にしておくことも重要なことだという。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。