前編では、アドバンテックが提供する、WebAccess/SCADAの概要について解説した。本編では、その設定方法から仕様、利用シーンまで紹介する。

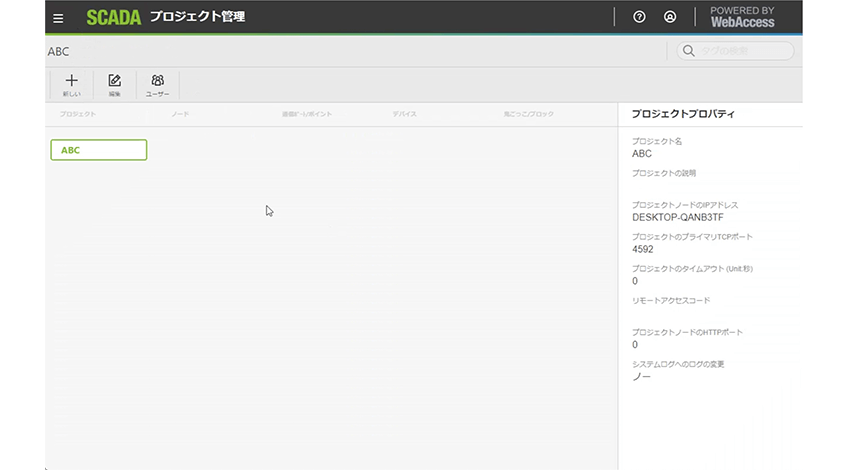

1.プロジェクトノードの作成

設定画面から、プロジェクトノードを作成する。

- プラスボタンを押下し、新規プロジェクトノードを作成する。

- プロジェクト名など必須項目を入力する。

プロジェクトホスト名について、少し補足すると、製造現場では業務系のネットワークと異なり、DNSがないケースが多い。このため、外部からプロジェクトノードにアクセスする場合は、IPアドレスを利用する。

作成したノードはあとで編集することもできる。

プロジェクトノードの構築環境

プロジェクトノードは、ウェブサーバー上で動作し、WindwsのIIS環境で実行される。

WIndws10環境でも動作するが、WIndws10ではIISがデフォルトで無効になっているため、有効にする必要がある。また、WindwsServer上に構築する際、デフォルトでIISの一部機能に制限がかかっている場合があるため、全ての機能を解放して、プロジェクトノードをインストールする必要がある。

また、自身をサーバーとすることで、OPCサーバーを介さずにPLCなどをコントロールすることも可能だ。

従来のSCADAでは、P2Pを基本としているが、PLCなどと連携する場合は、OPCサーバーを介してコントロールを行なっていた。しかし、Web Access/SCADAであれば、OPCで接続できる機器については直接コントロールすることができる。

また、Pythonなどによるプログラミングならびにスクリプト処理の取り込みや、RESTfulAPIとの連携も可能だ。これにより、上位のシステムから、フィールド環境にある設備に対して、細かな制御やデータ収集が可能となる。

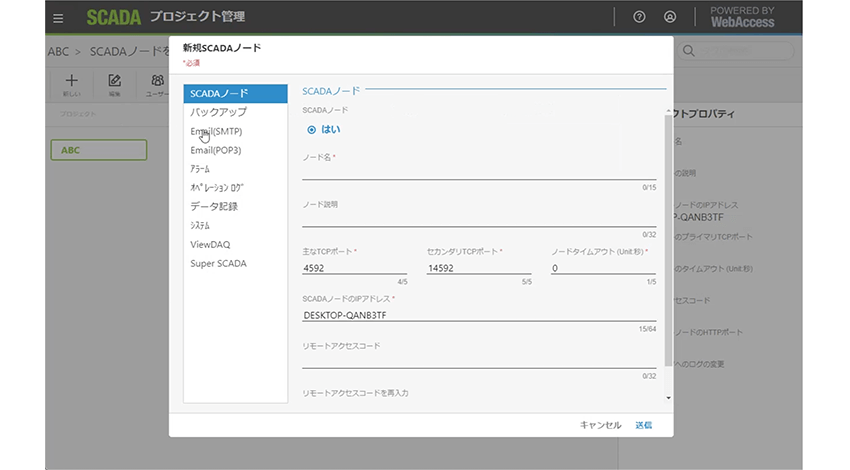

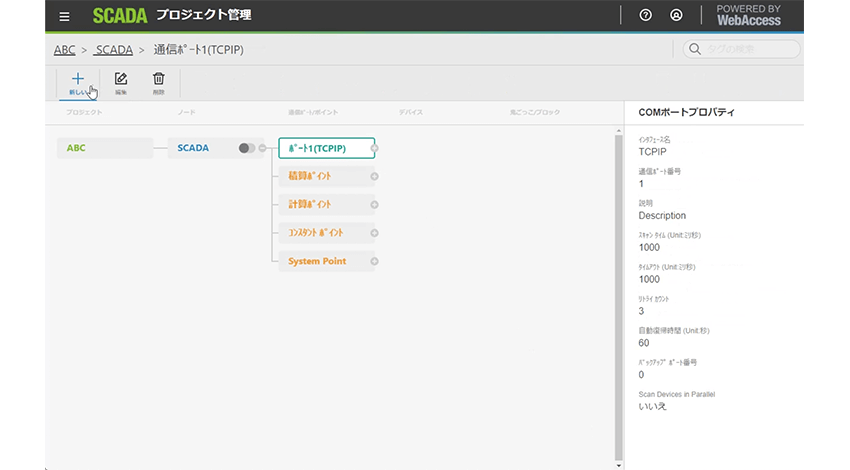

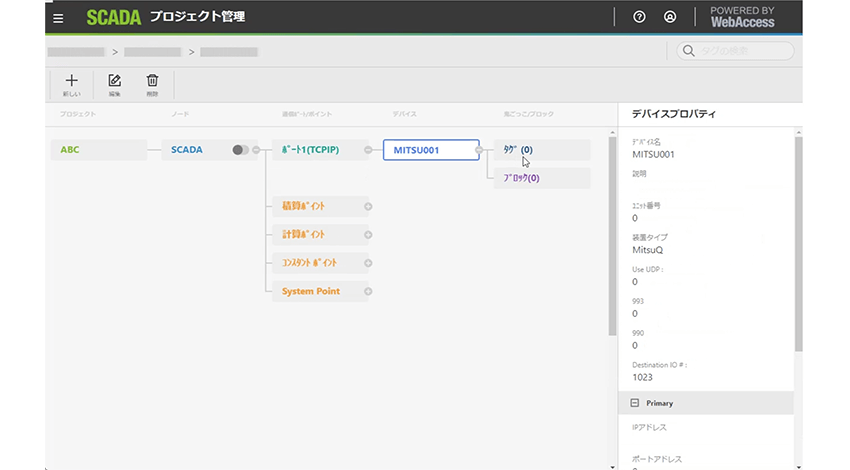

2. SCADAノードの作成

次に、作成したプロジェクトノードの配下に、SCADAノードを作成する。

作成はプロジェクト管理画面から行うことができ、ノードの配置や、ノード間の関係性などもGUIで設定可能となっている。

作成したSCADAノードに対して、上の画面よりプライマリノード、もしくはバックアップノードとして設定を行う。

バックアップノードは、データ収集は行わず、プライマリノードから、バッチ処理的にデータが送信されてくる。レプリケーションというよりは、バックアップとして利用される。

ハイパーバイザーなどの仮想環境を用意し、プライマリノードと、バックアップノードを実行する方法を取るケースもある。コンフィグレーションのコピーやメンテナンスが簡単にできる点、また大規模なシステムでは、ストレージ領域などのハードウェアリソースを気にしなくて良い、というメリットがある。

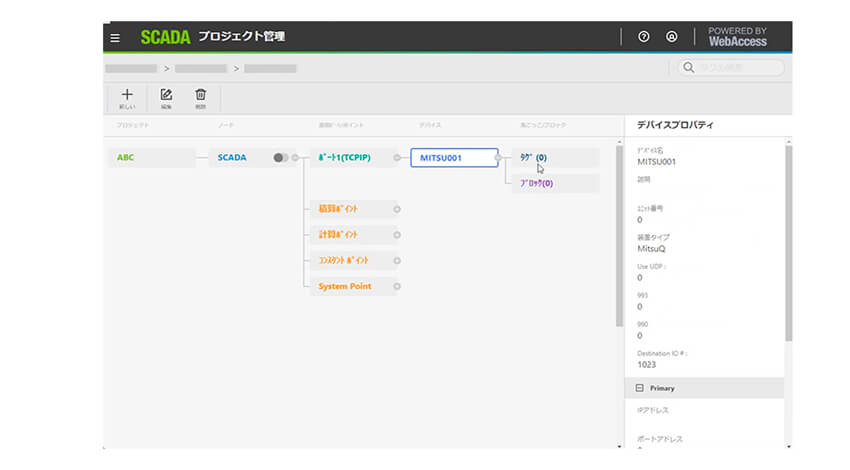

さらに、SCADAが取得するデータ元となるPLCなどの機器との接続設定や取得データ設定、タイミングや周期などの設定を行うことで、機器データを簡単に取得することができる。

ログの取得設定

ログ管理はSCADAノードで行なう。時系列にログデータを保管し、ODBC経由でデータベースに格納したり、プリンターで印刷したり、ファイルとして出力することもできる。

時系列にログを格納することはもちろんのこと、例えば一週間、一ヶ月など任意の単位でグルーピングを行い、期間中の設備ダウンタイムを可視化するなども利用可能だ。

また、ログを生データとして保管する一方で、保管された生データをSCADAノード上で加工し、意味のあるデータとして、データベースに保管するといったことも可能だ。

SCADAノードとつながるノードの登録とネットワークトポロジー設定

SCADAノードに接続される、PCや各種機器などの接続設定を行う。

WebAccessに既に登録されたデバイスであれば、プルダウンで選択することで設定される。また、汎用PCや新規のデバイスと接続する場合は、設定画面上に新規ノードを作成する。各ノードはIPアドレスやホスト名によって指定することができ、各ノードとの通信方式や、データの取得タイミング(例えば1sec毎など)を設定する。

また、SCADAノード自身も階層化することができ、SCADAの上位概念は、「SuperSCADA」と呼ばれ、SuperSCADAは、下位のSCADAの取得した情報を選択的に取り込むことができる。

SuperSCADAを配置するメリットは、システム面としては、必要なデータのみ上位に送信することができ、通信帯域やCPUなどのハードウェアリソースを最適化することができることだ。例えば、下位のSCADAでは全てのデータを収集し、製造設備の稼働状態を可視化、またログ情報を保管しておき、上位のsuperSCADAには、製造実績など、必要なデータのみをあげることができる。

SCADAノード間の通信

SuperSCADAとSCADA間は、TCP/IP上のModbus通信により行なわれる。

Modbusを利用する理由の1つはセキュリティの観点だ。Modbusを利用することで、余計なポートへの接続や制限を入らないようにしている。

もう1つはハードウェアリソースの観点だ。Modbus通信を行うことで、通信プログラムがシンプルになる。その結果、通信処理に必要となるメモリやプロセッサといったリソースの無駄がなくなるのだ。

WebAccess/SCADAをゲートウェイとして利用する

WebAccess/SCADAは、SCADAノードの接続性の豊富さと、サーバとして上位システムなどにデータ送信を行うことができるという特製から、ゲートウェイとして利用する場合もある。

システムが大規模となり、同時に接続する機器が増えてくると、一般的なゲートウェイ機器では筐体スペックによる通信処理の限界がおきる。一方で、WebAccess/SCADAであれば、実行環境となるサーバーのリソースが許す限り、通信を行うことができる。

MQTT通信において、WebAccess/SCADAは、「MQTTブローカー」にも「サブスクライバー」にもなることができる。MQTT を多段層で通信させるようなケースを考えると、下位のデバイスと接続する際はサブスクライバーとして動作し、各デバイスから収集したデータはローカル環境に保管する。上位にクラウドなどいる場合は、ブローカーとしてデータを送信するということだ。

前述したとおり、SCADAの機能を持つと同時に、ゲートウェイとして機能することも出来るのだ。

データソースとの連携

SCADAノードは様々なデータベースと接続可能だ。Microsoft SQL Serverや、PostgreSQLをはじめとするRDB、MongoDBなどのNoSQLのデータベースにも接続できる。また、InfluxDBといったリアルタイムデータベース (以下、RTDB)にも対応している。

ログ取得の際、SCADAノードではリアルタイムデータベースであるInfluxDBを利用し、高速にデータを保管することが出来る。RDBを利用するのか、NoSQLデータベースを利用するかなどの選択についても、ケース・バイ・ケースで実現することができる。

また、RDBとの接続を考えると、ERPやMESなどの、いわゆるIT系ソリューションが使うデータソースとも接続できる。つまり、MESのデータベースからデータを取得し、PLCにデータを送ることで、設備に生産計画を反映した処理を行わせたり、逆に、設備から取得したデータを加工し、リアルタイムにERPやMESにデータを反映して生産状態を可視化し、アルゴリズムを活用することで生産自体を最適化するといったことも実現できるのだ。

こういうケースでは、superSCADAを活用し、ERPやMESにとって必要な情報だけを取得し、IT系のデータベースとやりとりすれば、IT系システムのリソースを圧迫せずに運用することも可能になる。

この他にも、アドバンテックではWebAccess/SCADAのクラウド版となる「WISE-PaaS」と呼ばれるプラットフォームが用意されている。これを活用することで、複数のロケーションにある工場から、必要なデータをWISE-PaaS環境に集約して、クラウド間連携を行い、ERPなどIT系のシステムと同期することで、経営判断に必要となるデータを一元化するといったことも可能になる。

つまり、WebAccess/SCADAをITシステムでつかう、データソースとして利用する事で、これまで分断されていた、ITとOT環境の融合を実現することができるのだ。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

「DXトレンド解説」と「DX実践講座」は、IoTNEWSの運営母体となる株式会社アールジーンのコンサルタントが、これまでの経験と知見をお伝えするコーナーです。

「体系的に勉強会を開いてほしい」「企画のアドバイスが欲しい」「コンサルティングをしてほしい」などのご要望は、問い合わせフォームよりご連絡ください。