第2回スマート工場EXPO(東京ビッグサイト、1月17~19日開催)の模様を紹介するレポートの第2弾は、工場のセキュリティについてだ。

冒頭の写真は、安川情報システムのブースでのプレゼンテーションの様子。講演者は、トレンドマイクロの業種営業推進グループ 製造担当 シニアマネージャーの大久保修一氏だ。

なぜ、トレンドマイクロのプレゼンが安川情報システムのブースで行われているかと言うと、背景はこちらのリリースである。

安川情報システム、工場向け不正通信検知サービス「MMsmartSecurity FS-Eye」を発売、トレンドマイクロのネットワークセンシング技術を搭載

「MMsmartSecurity FS-Eye」は、安川情報システムの工場向けセキュリティソリューション「MMsmartSecurity」の第1弾としてリリースされた。同製品にトレンドマイクロの「ネットワークセンシング技術」が使われており、安川情報システムのブースでその説明を行っていたのだ。

当記事では、まずトレンドマイクロの「ネットワークセンシング技術」の内容と活用例を説明したうえで、「MMsmartSecurity FS-Eye」について紹介していく。

5社に1社はウイルス感染で稼働が止まっている

トレンドマイクロの大久保氏は、冒頭、工場IoTのセキュリティの重要性について説明した。スライドは、IPA(情報処理推進機構)のウェブサイトから、同社がまとめた資料である。

モニターにあるように、「組織における10大脅威」で2016年(調査した年)は圏外だった「IoT機器の脆弱性が顕在化」が、2017年は8位まで上がった。

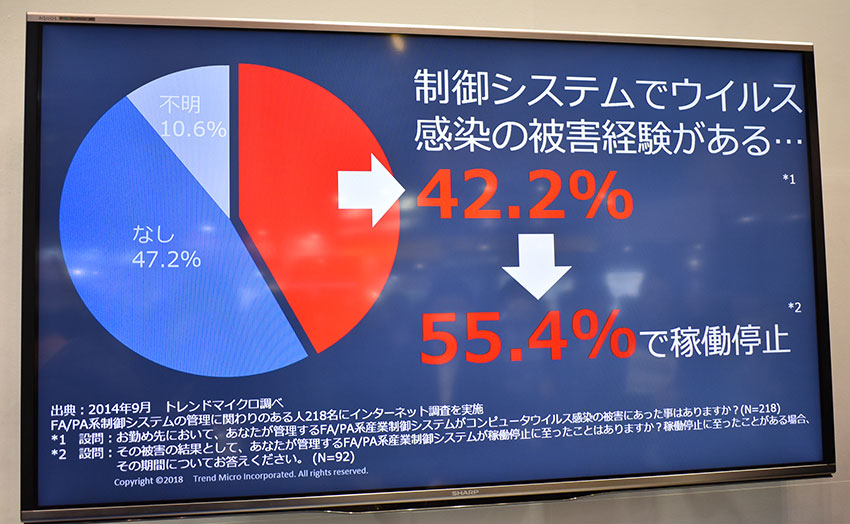

次に、2014年にトレンドマイクロが行った調査によると、アンケート対象者の中から「制御システムでウイルス感染の被害経験がある」と答えた人が42.2%、そのなかで実際に稼働が止まったと答えた人が55.4%だ。つまり、自社に制御システムを保有する企業の5社に1社は、ウイルス感染によって稼働が止まっていることになる。

2014年の段階でこの状況だが、工場のデジタル化を進めていくとどうなるだろうか。これまで5社に1社程度でとどまっていたのは、工場がオフラインだったからだ。しかし、これからクラウドを使ってデータの分析やAIによる予知保全を行ったり、工場間をつないだりすると、サイバー攻撃の被害を受ける可能性はいっきに高まるだろう。

しかし、それでも「今すぐセキュリティ対策をしよう」とならないのが実際のところではないだろうか。やはり、現場としては機械を止めないことが第一だ。現状は何も起きていないのだから、余計な手間をかけたくないということもあるし、セキュリティソフトをインストールして逆に稼働に影響を与えるのではと心配する人もいるのではないだろうか。

大久保氏は、市場がセキュリティの重要性をまだ十分に認識していない一方で、「顧客が導入しやすい」セキュリティ製品をいかに提供していくかが重要だと述べた(プレゼン後、トレンドマイクロブースでお話を伺った)。

そこで、トレンドマイクロが提案しているのが、同社の「ネットワークセンシング技術」を活用したセキュリティ情報の「可視化」ソリューションである。

稼働状況の可視化と同じように、セキュリティにおいても、設備や端末ごとに「どれくらいの不正通信が起きているのか」を可視化しようというものだ。

セキュリティの可視化を可能にするネットワークセンシング技術

トレンドマイクロが提案するセキュリティの可視化ソリューションは、「エッジ」がポイントだ。

まず、同社のネットワークセンシング技術を実装したコントローラが必要となる。すなわち、セキュリティ対策用のエッジである。これを、ラインごとに設置し、他のエッジデバイスと各設備からの回線を接続する。

同社は、この一つのモデルとして、アラクサラのセキュリティスイッチと萩原電気の産業用PCならびに可視化ソリューションと連携した「In-Linne Security Monitor」を共同開発した。

アラクサラのセキュリティスイッチとは、未登録端末からの通信を遮断するというものだ。萩原電気は、セキュリティ対策用と可視化用のコントローラ(HPU A100ECシリーズ)、そして可視化のソフトウェアを提供している。

このトレンドマイクロのエッジは、接続した回線を常に監視し、通信のふるまいからウイルス感染を検知することができる。そこにセキュリティ可視化ソフトなどを連携させれば、各設備がどれくらい危機にさらされているのかをモニタリングし、かつ問題が生じた時はアラートを出すなどして対応できる。初動対応を自動化できるプログラムもトレンドマイクロでは提供しているという。

このトレンドマイクロのネットワークセンシング技術を搭載したコントローラは、他のさまざまなデバイスと接続できる。たとえば、本展示会のレポート1で紹介したEdgecrossコンソーシアム対応の産業用PCと接続すれば、Edgecrossのソフトウェアによる可視化が可能になる。

つまり、その場合トレンドマイクロは同社のセキュリティ製品を、Edgecrossのエコシステムの一つとして提供するということだ。その方が、単体で販売するよりもコスト的にもユーザビリティ的にも顧客にメリットがあると大久保氏は語った。

安川情報システムの不正通信検知サービス「MMsmartSecurity FS-Eye」

このように、トレンドマイクロの「ネットワークセンシング技術」は、さまざまなプラットフォームと接続が可能だ。その実用化されたサービスの一つが、冒頭で紹介した安川情報システムの「MMsmartSecurity FS-Eye」だ。

「FS-Eye」は、前述のトレンドマイクロのエッジ(同サービスでは「SecurityEdge」と呼ぶ)に、安川情報システムのゲートウェイを接続させる。

ゲートウェイにはSIMが組み込まれており、工場内とは別回線となっている。この回線を通じて、工場内のセキュリティ情報が安川情報システムのクラウドセキュリティサービスである「MMsmartSecurity」へと送られる。これが、「MMsmartSecurity FS-Eye」の仕組みだ。

これにより、セキュリティ状態のモニタリングのみならず、ログ分析をしてサイバーリスク状況をレポートしたり、管理者のスマートフォンにアラート通知したりすることができるのだ。

これから、サイバー攻撃の脅威は確実に高まっていくと考えられる。稼働状況の可視化と一緒に、セキュリティの可視化にも取り組んでみるべきだ。

【関連リンク】

・トレンドマイクロ(Trend Micro)

・安川情報システム(YASKAWA INFORMATION SYSTEMS)

・アラクサラ(ALAXALA)

・萩原電気(HAGIWARA)

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。