SOUCOは、必要な時に必要なだけ倉庫(のスペース)を予約、利用することができるマーケットプレイスだ。

急な返品やリコール、在庫が急に増えた場合など、様々なロジスティクスのシーンで場所を必要な分だけ借りたいというニーズはあるはずだ。

今回、ハノーバーメッセと同時開催されていた、CeMAT2018に同社のCLO(Chief Logistic Officer)の北山氏が参加し、ハノーバーメッセと合わせたロジスティクス面からみた展示内容について、同社が主宰するクローズアップロジスティクスというイベントにおいて解説された。

冒頭、両イベントの感想として、「かなりのIoT祭り、IoTを使って、インダストリー4.0をやりたい、自動化、高速化の「後」をやっているという印象だった。」と述べた。その一方で、「物流事業者にとっては当たり前となっている、実用性が高いものが展示されていた」とした。

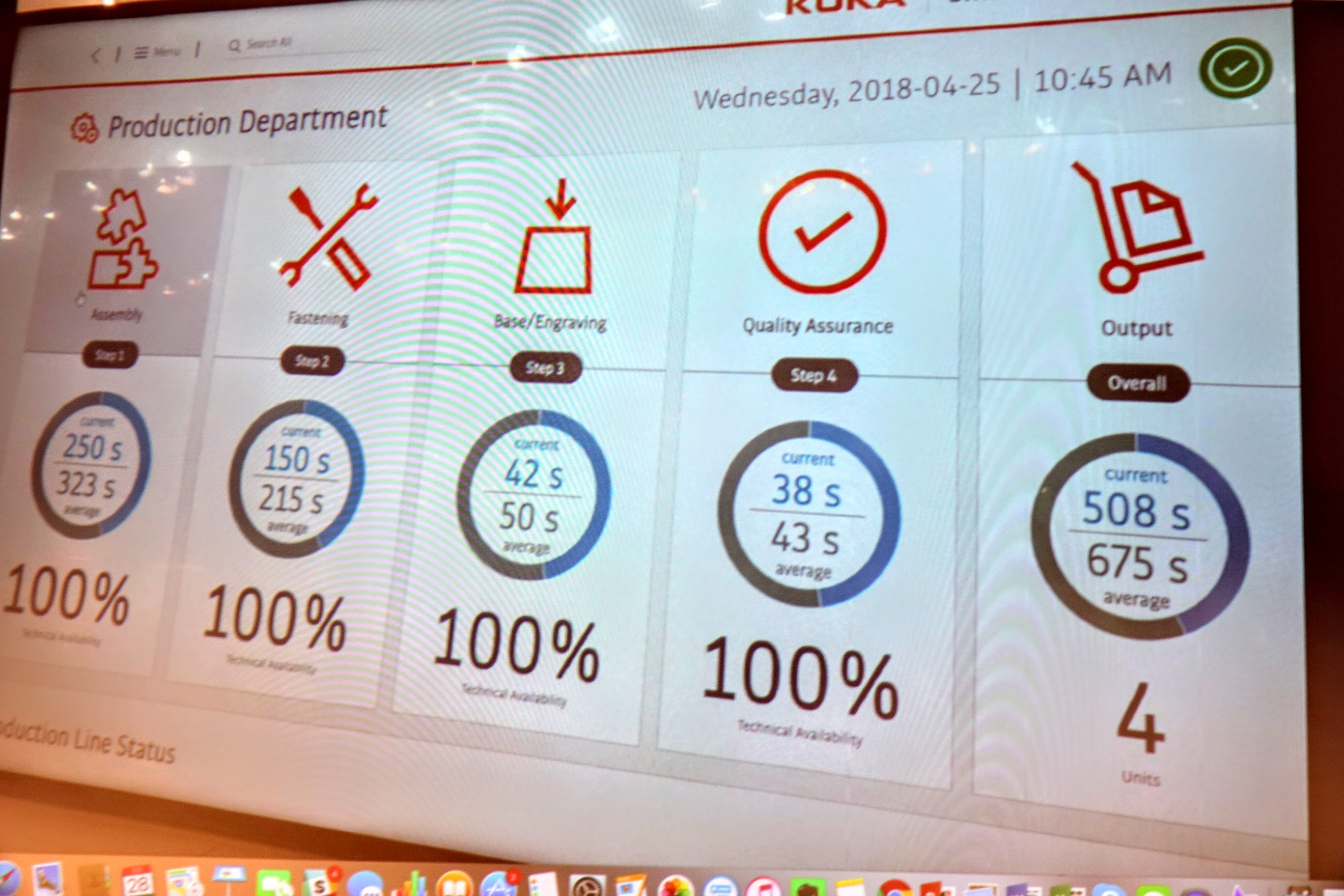

インダストリー4.0の文脈でいうと、「デジタルツイン」の活用について、SAPのブースでも、VR/MRなど既存技術を活用した、ロジスティクスにおける生産性改善へのアプローチを行っていたということだ。

倉庫のデジタルツインとは、どういうことだろう。

工場のデジタルツインと同じく、倉庫の設計データを3Dデータを使ってデジタル上に展開する。そこで、実際のモノを動かしてみて(シミュレートして)から、実際の倉庫を作るというものだ。

倉庫内の情報を各種センサー等でとらえ、このデジタル上の倉庫に反映させれば、倉庫の状態などもリアルタイムにわかる。

デジタルツインを使って大型倉庫を設計すれば、導入へのコストは大きく削減することができる。

展示に関する解説

CeMATの展示そのものについては、クレーンや重機、他には、いわゆる倉庫に必要な部材の展示も多かったという。

デジタル技術を活用した展示としては、IAMD(Integrated Automation, Motion & Drives)と呼ばれる、自動化の技術の展示が多かったということだ。

他には、日本でも話題になった、倉庫の棚を動かすタイプのAGVやロボットアームのような、人と協働するロボット(Cobot)が多く展示されていたということだ。Cobotに動きを覚え込ませるのは難しい。そこで、ロボットアームを人が動かすことで、実際の動きをロボットに覚え込ませるような取り組みが見られたということだ。

協働という観点では、MRグラスをしている担当者が、ロボットと協働するという展示もあったという。

協働ロボットに関しては、食品工場などでも活用が期待されているが、倉庫の現場で自動走行するロボットがあった場合、自己を防ぐために走行速度を規制する必要があるなど、「自動化ができても高速化は進まない」といったジレンマもあるようだ。

CeMATで感じた日本におけるロジスティクスの課題

さらに、北山氏は、日本における課題についても解説した。

よく、労働生産性を比較した時、日本は生産性が低いとされる資料を見ることがあるが、EU圏では労働者保護の考え方がつよいということもこの要因だという。例えば、オランダでは20kg以上の重さのものをもたせてはいけないという規制があるそうだ。ドイツでは、労働者をクビにすることはできないともいう。

一方で、過剰な労働者保護による、コスト増も経営上の問題となってきていて、ロボットなどの活用に期待が進んでいるという側面も見え隠れする。

では、中国はどうだろう。中国の労働生産性は、数年前では日本より低かった。しかし、大量な投資を行うことで、ロボット化を急速に進めることで生産性の改善を図っているのだという。

こういった海外の動きを見た上で、日本での生産性に関する課題はなにがあるだろう。

北山氏によれば、「人口ピラミッドを見れば、生産性を上げざるをえないコトがわかる」という。現状は人が頑張ることで生産性を上げているケースが多い。

高齢化社会がすぐそこまで来ていることを考えれば、ロボットの利用や自動化の促進を考えざるをえない状況にある。

自動化の手法としては、前述した協働ロボット、Cobotを利用し、人とロボットが一緒に仕事をするという考え方と、フルオートメーションですべてをロボットが行うという考え方の2つの考え方があるが、前者が柔軟性がある一方で速度が人の動きに制約されてしまうという一方、後者では、高速ではあるが倉庫の構造に対して柔軟性が持てないという問題もあるのだという。

特に、消費者向けのモノを運ぶ際、サイズがばらばらであることが、フルオートメーションの妨げになり、実現が難しい部分も多いのだ。

日本において、荷物を梱包しているダンボールに小さな穴が空いているだけでも許されないが、EU圏ではダンボールをフックで引っ掛けて運ぶようなロボットもあるということで、利用者の意識の違いも生産性に関係する。

デジタルツインによって、倉庫の設計を効率化し、VRなどを利用して内見する、デジタル上で十分納得した上で倉庫を建設するといった、効率化が図れる一方で、現場ではロボットを活用した「スピードと自動化」をどのレベルで実現するのか、という生々しい問題が顕在化していることがよくわかる。

関連リンク:

SOUCO

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWS代表

1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。

フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。

大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。

著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。