2019年4月1日から、働き方改革関連法が一部を除いて施行された。

取り組まれる課題は処遇(賃金など)、制約(時間・場所など)、柔軟なキャリアの構築の3点だ。

働き方改革という言葉が日常的に使われるようになっている今、改めて、なぜ働き方を改革しなければならないのだろうかという問いに立ち返ってみたい。

厚生労働省によれば、日本は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」と「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」に直面しているからだという。

そして、同省の理想とする社会は、働き手がそれぞれの事情に応じて、多様な働き方を選択できる社会だ。

しかし、このような社会を実現したいということは、裏を返せば、今はまだそのような社会が実現されていないということになる。

例えば、内閣府のデータによれば、働く人の半数以上が自身の労働時間に対して、希望する労働時間になっていないと感じているようだ。

こうした背景から、最近、多くの企業が様々なソリューションを利用して業務を効率化し、長時間労働や単純労働を是正している。

では具体的にどのようなソリューションがあるのだろうか。

業務効率化といった切り口にしてしまうと、ほとんどのソリューションが働き方改革につながってしまうので、当記事では以下に該当するものを取り上げる。

労務管理時間を削減する入退室管理ソリューション「Akerun」

Photosynthが提供するAkerun入退室管理システムは既存のドアに貼り付けるだけで設置できるIoTソリューションだ。

Akerunはクラウド勤怠管理システムとAPIで連携で、最初の入室時間と最後の退室時間を打刻情報として自動的に記録する。そのため従業員がタイムカード打刻したり、手動で打刻する手間が省け、労務管理時間が削減されるというソリューションだ。

解錠には、SuickaやPasmoといった交通系カードやスマートフォンアプリを利用できる。

また、パートやアルバイトが一時的にオフィスへ出入りする場合は、就業時間期間をきめて解錠する権限を付与できる。そのため、物理的な合鍵やカードキーを発注する手間も省ける。

同社のソリューションはIoTNEWSの事例ページでも取り上げているのでご覧いただきたい。

[参考記事]

NTT都市開発、スマートロックで従量課金型コワーキングスペースを実現

熱中症などの事故をふせぐ体調管理ソリューション「みまもりがじゅ丸」

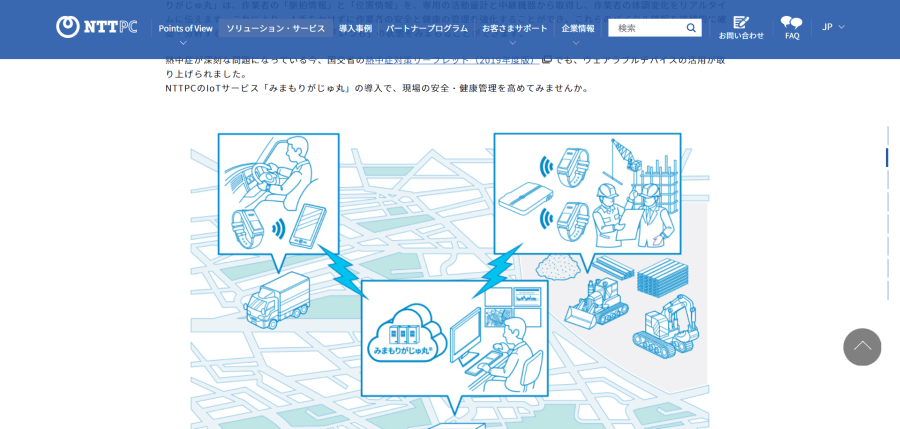

NTTPCは熱中症をはじめとする健康起因の事故を未然に防ぐため、建設業・製造業・運輸業などの現場で働く作業員の健康をリアルタイムに把握することのできる「みまもりがじゅ丸」を提供している。

同ソリューションは作業者に専用の活動量計を身に着けてもらい、中継機を介して、作業者の脈拍情報と位置情報をクラウド上へアップロードする。

アップロードされた情報は、管理者が管理端末で確認することができる。簡単にバイタルデータを活用できるダッシュボード機能も用意されており、管理者は、ある作業員が普段と異なる脈拍でも気づくことができる。

API機能を活用することで、外部システムとの連携も可能だ。たとえば、環境環境管理システムと連携すれば、室内の作業員の状況と室内温度がわかるので、適切に空調を管理することができるだろう。

テレワーク・在宅勤務者が参加する会議のコミュニケーションを円滑化するソリューション「OriHimeBiz」

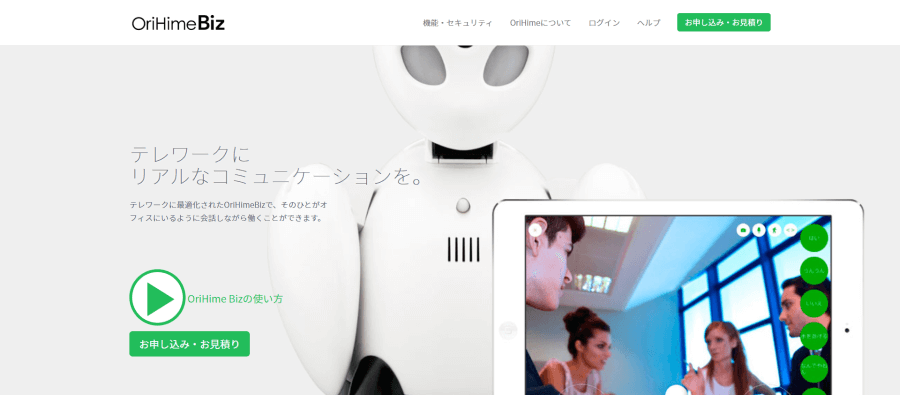

オリィ研究所は、インターネット経由でコントロール可能な分身ロボット「OriHime」を提供している。

「OriHimeBiz」は会議に遠隔地から参加する人が、スマホやタブレット端末を使用することで、OriHimeを自分の分身のように操作することのできるソリューションだ。

操作者はOriHimeの視界を端末上でリアルタイムに見ることができたり、OriHimeに接続されているマイクから発言することができる。

また、操作者は「はい」や「いいえ」といった簡単なコミュニケーションから、「ぱちぱち(拍手)」や「うーん(悩む)」といった複雑な感情もボタン1つでOriHimeに表現させることができる。

さらに、ジェスチャーモードにすることで、操作者は端末の動きとOriHimeの視界を同期させることができ、話したい人の方向に顔を向けて話すことができる。

このように操作者は遠隔地から自身の存在感を発揮することができ、社内で会議に参加する人たちもOriHimeを通じて操作者をまるでそこにいるような感覚でとらえることができる。

くわえて在宅勤務社員は従来のテレビ会議システムだと家庭内の状況が映り込んでしまい、抵抗感を感じるといった課題があったが、同ソリューションであれば、そういった抵抗感を感じることはないようだ。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。特にロジスティクスに興味あり。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。