株式会社富士通研究所(注1)は、福島県郡山市と2015年7月より行っている下水道氾濫の兆候を検知するセンシングシステムの実証実験において、ゲリラ豪雨発生時の内水氾濫の兆候をリアルタイムに検知し、有効な分析につながるデータの取得に成功した。

実証実験では、自然環境から得られる小さなエネルギーを電力に変換するエネルギー・ハーベスティング技術の検証も並行して行い、温度差をエネルギーに変える高効率熱電モジュールを開発してマンホールの蓋に設置し、センサーの長期安定運用を可能にする高い発電量を得られることが確認できた。これにより、5年以上の電池交換作業が不要となるため、同センシングシステムの安定稼働が実証されました。

富士通研究所は実証実験で得られた成果を中心に開発を進め、同技術の2016年度中の製品化を目指す。

【背景】

近年、下水道設備の運用想定規模を大幅に上回る豪雨が多発している。局所的な豪雨などにより、下水道氾濫の被害が甚大化する傾向にあるが、限られた人員と財源の中で対応するためには設備対策のみならず、ICTの活用が必要とされている。

富士通研究所では、都市における大雨やゲリラ豪雨による被害軽減に向けて、下水道氾濫の兆候を検知する技術(注2) を開発してきている。この技術は、水位計測機能を備えたセンサーをマンホールに組み込み、計測値から氾濫の兆候などを精度良く検知するものだ。郡山市 と富士通研究所は、下水道氾濫の兆候を検知するセンシングシステムの実証実験に関する協定を締結し、2015年7月23日からマンホールセンシングによる リアルタイム水位モニタリングの実証実験(注3)を実施している。

【実証実験の結果】

落合掘雨水幹線に沿ったマンホールやグレーチング(注4)の3か所に水位センサーを設置し、実測データを活用することで、以下の結果が得られた。

■内水氾濫の兆候検知

下水道水位情報をマンホール内部からの無線通信により、クラウドシステム上でリアルタイムにモニタリングできることを検証し、ゲリラ豪雨発生時の下水道の水位が20分で2.2m急上昇という、内水氾濫の兆候を検知した(図1)。

■自然エネルギーの活用により運用コストの低減を実証

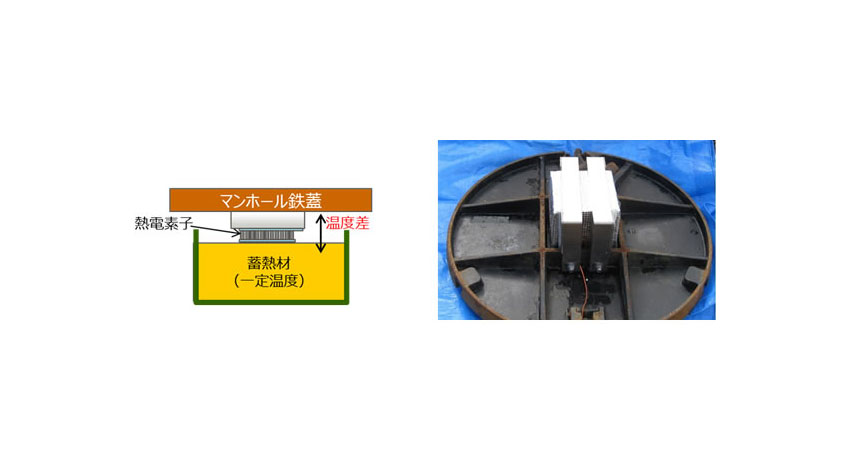

自然環境から得られる小さなエネルギーを電力に変換するエネルギー・ハーベスティング技術の検証として、蓄熱材を用いて高効率化した熱電変換モジュールを 新たに開発し、マンホールの蓋に装着して発電量の検証を行った(図2)。その結果、従来の熱電変換方式の5倍以上となる発電量が確認できた。シ ミュレーションによる検証では、5年間以上の動作が可能となる電力量が得られ、その間の電池交換作業が不要となる。

【効果】

水位の変化が数値化されたことで、排水計画の検証が可能になり、今後の浸水対策の計画の策定に活かせる。また、長期間バッテリー交換不要となるエネルギー・ハーベスティング技術は、ランニングコストの大幅な縮減が期待できるとともに、交通量の多い場所に設置されているマンホールにおいての危険の伴う保 守作業軽減にもつながる。

【今後】

富士通研究所は今後、実測データを解析して水位予測を高精度化するなど、実証実験で得られた成果を中心に開発を進め、同技術の2016年度中の製品化を目指す。また郡山市では、今後、落合堀雨水幹線の排水計画の検証を行い、新たな浸水被害対策に生かしていく。

注1 株式会社富士通研究所:本社 神奈川県川崎市、代表取締役社長 佐相秀幸。

注2 下水道氾濫の兆候を検知する技術:「下水道氾濫の兆候を低コストに検知する技術を開発」(2015年2月10日 プレスリリース)

注3 リアルタイム水位モニタリングの実証実験:「郡山市と下水道氾濫の兆候を検知する実証実験を開始」(2015年7月23日 プレスリリース)

注4 グレーチング:鋼材を格子状に組んだもので、道路ではマンホールや側溝などの蓋として利用される。

【関連リンク】

・富士通研究所

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。