株式会社日立製作所(以下、日立)は、ICT(情報通信技術)を活用した省エネ型下水処理制御システムを本日2月14日から販売開始した。同システムは、下水処理を行う生物反応タンクの2ヶ所に設置したアンモニアセンサーのデータなどから、下水処理に使用される送風機の適切な風量をリアルタイムかつ高精度に予測・制御することで、処理水の水質安定化と風量削減による消費電力の低減、さらには維持管理業務の軽減を実現する。

同システムは、国土交通省が実施する下水道革新的技術実証事業(B-DASHプロジェクト*1)において、国土技術政策総合研究所(以下、国総研)から日立製作所・茨城県共同研究体が受託した「ICTを活用した効率的な硝化(*2)運転制御の実用化に関する技術実証研究」(2014年 7月~2016年3月に茨城県流域下水道事務所霞ケ浦浄化センターで実施)において実証を行い、実用化したもの。

同実証研究では、従来の風量一定制御運転時と比較して、送風機の風量は約38%低減、消費電力量およびCO2排出量は約27%低減、経費回収年は1.1 年と試算された(*3)。なお、同実証研究の成果を踏まえて国総研が策定した「ICT を活用した効率的な硝化運転制御技術導入ガイドライン(案)*4」が本日公開された。

下水処理施設では、赤潮などの原因となる下水中の窒素(アンモニア性窒素)を除去する際、送風機により生物反応タンク内の微生物に空気(酸素)を供給し、アンモニアを硝化させる。流入する下水の水質や量、微生物の活性度は、時間帯や季節などによって変動するが、アンモニアを十分に処理するために、従来の風量制御では過剰に送風する傾向があった。

また、国内の下水処理事業における電力消費量は、全国の電力消費量の約0.7%(*5)にもおよび、下水処理場内における水処理施設の消費電力量のうち送風機が約半分を占めることから、送風機の消費電力低減が課題となっている。さらに、人口の減少などに伴い、下水処理事業に携わる職員の人材不足や料金収入の減少などにより、ICTを活用した効率的な維持管理のニーズが拡大している。

そこで日立は、下水処理に使用される送風機の最適な風量を予測・制御するシステムを開発した。同システムの特徴は以下の通り。

- 省エネルギー・処理水の水質安定化

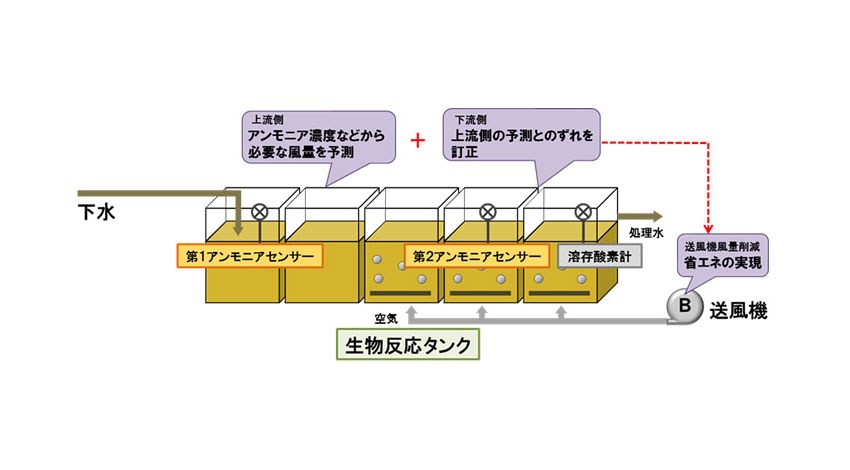

下水を処理する生物反応タンクの上流側と下流側の2ヶ所にアンモニアセンサーを設置。上流側のアンモニアセンサーでは、流入下水の水質変動を把握するとともに、2つのアンモニアセンサーの間で処理したアンモニア濃度と供給した風量の関係を表した「処理特性モデル」を用いて処理に必要な風量を予測。一方、下流側のアンモニアセンサーでは、想定したアンモニア濃度と実測値とのずれを訂正するように風量を演算。2つのアンモニアセンサーを活用した風量制御により、流入する下水の負荷変動にリアルタイムに対応して風量の過不足を抑制でき、処理水の水質安定化と風量削減による消費電力低減の両立を実現する。 - 維持管理業務の軽減

「処理特性モデル」は、運転実績をもとに自動で更新されるため、水温などによる微生物の処理特性の変化にも対応し、必要な風量の予測精度を自動で維持することが可能。また、処理特性は、グラフによって見える化される。これらにより、維持管理業務の軽減を実現する。

*1 Breakthrough by Dynamic Approach in Sewage High Technology Project。下水道における新技術について、国土技術政策総合研究所の委託研究として、民間企業、地方公共団体、大学等が連携して行う実規模レベルの実証研究。

*2 水中の窒素化合物から生じたアンモニアを亜硝酸や硝酸に酸化する現象。

*3 国土技術政策総合研究所の設定したモデルケースにおける試算。設置する下水処理設備の設備条件、運転条件により効果は異なる。詳細は、ガイドライン(案)参照

*4 国土技術政策総合研究所が定める地方公共団体等の下水道事業者が当該技術の導入を検討する際の参考として、技術の概要・評価、導入検討、設計・維持管理等に関する技術的事項をとりまとめたガイドライン(案)。

*5 出典:国土交通省資料「下水道における資源エネルギーの現状分析」

【関連リンク】

・日立(HITACHI)

・国土交通省(MLIT)

・国総研(NILIM)

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。