2024年4月26日、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下、物流総合効率化法)及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案が可決・成立し、改正法が同年5月15日に公布された。

物流総合効率化法とは、輸送・保管・荷さばき及び流通加工といった流通業務を一体的に実施するとともに、「輸送網の集約」「モーダルシフト」「輸配送の共同化」等の輸送の合理化により、流通業務の効率化を図る事業に対する計画の認定や支援措置等を定めた法律だ。

そのうちの一つに、特定荷主企業を対象とした「物流統括管理者(以下、CLO)の設置」がある。これは、荷主事業者に対し、物流の適正化・生産性向上に向けた取組の責任者を配置する義務の規制的措置が示されたものだ。

物流総合効率化法では、CLOを担うのは原則役員クラスであることが求められており、中長期的な計画の作成や、販売部門、調達部門等の他部門との交渉・調整などを担うとされている。

荷主事業者の中には、CLOのような明確な責任者が配置されていないケースや、すでに物流担当者や責任者を配置していてもその定義や役割は企業ごとに異なっているのが実情だ。

そこで一般社団法人フィジカルインターネットセンター(以下、JPIC)は、「CLO協議会キックオフシンポジウム2024」を6月13日に開催し、CLOの定義や求められる役割などについて説明した。

本稿では、同シンポジウムで提言されたCLOの定義や役割をはじめ、CLOが具体的なアクションにつなげるためのヒントになる内容を紹介したい。

CLOに求められる要件

まず、東京大学大学院工学系研究科 准教授 川崎智也氏(トップ画左)から説明された、JPIC CLO職能検討会にて定義されたCLOに求められる要件の提言について紹介する。

前提として、CLOは、企業の中の物流担当という位置付けではなく、サプライチェーン上に位置付けられる役割だ。

そして、このサプライチェーンにおいては、部分最適よりも全体最適の方が利益が最大化するという前提のもと、CLOは、経営視点で社内外を俯瞰した全体最適を図る役割を担う責任者と定義されている。

そしてこの「全体」の中には、災害時の対応やカーボンニュートラルへの取り組みといった社会課題、標準化とデジタル化の推進、品質管理やリスク管理なども含まれている。

こうした全体最適を実現するために求められるCLOの職能は、「経営者としての視点と能力」「戦略的思考と決断力」「社内外の外交力、調整力」「広い視野の関心、知見」が挙げられた。

川崎氏は、「全てを具備した人材を確保するのは容易ではないが、全体最適を目指すマインドが重要」だとした。

また、「能力や権限があっても全体最適のマインドがなければ役割を果たせず、CLO選任=課題解決という誤った方向に進まないよう注意するべき」と、企業のマインドについても触れた。

CLOの社内での役割

こうしたCLOの定義を踏まえて選任された後、CLOは具体的に何を実行すればよいのか。

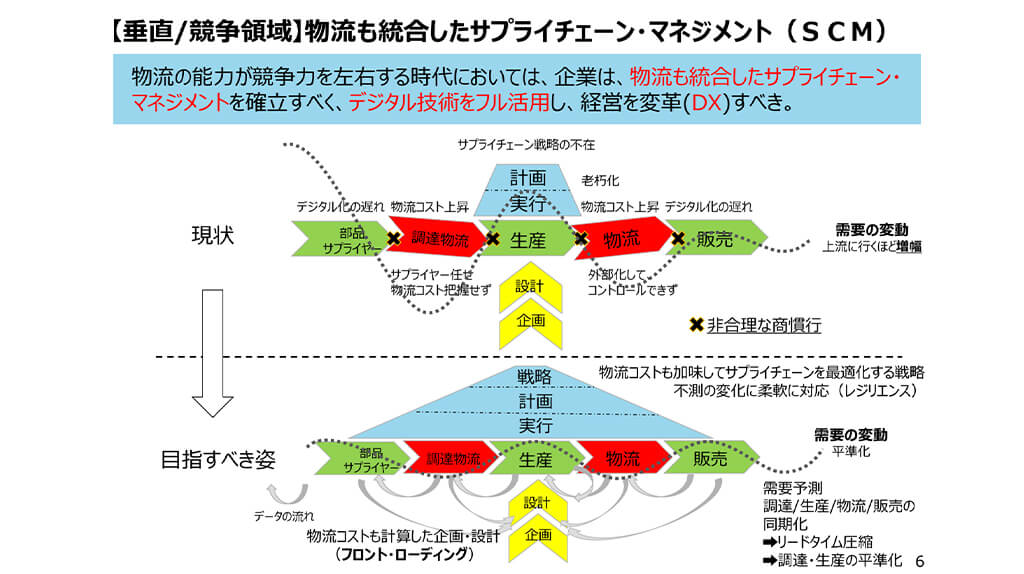

シニアチーフストラテジスト 株式会社 野村総合研究所の藤野直明氏(トップ画中央左)は、「CLOは、物流にかかる原価の短期的な増減の責任を負うのではなく、計画・調達・製造・運用・ロジスティクスを連携させる環境を整えるべき」なのだと述べる。

CLOは、物流の最適化を考え、商慣行ではなく、売買契約において輸送契約を締結を行う必要がある。そのためには、自社の物流能力を把握している人物であり、かつ権限を持っていなければならないのだ。

そして、これを実現するためには、物流を含めた生産販売計画が重要となる。

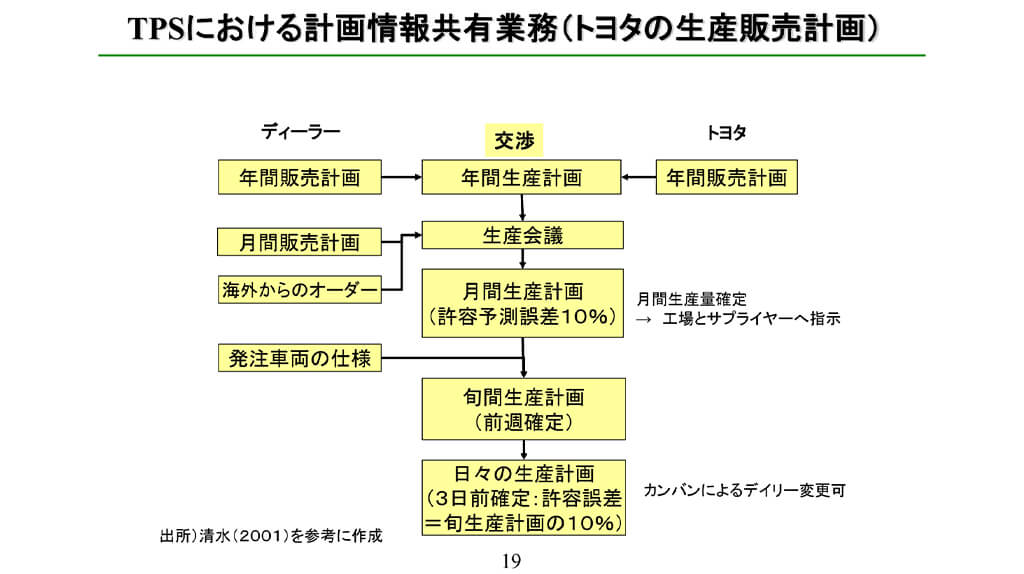

藤野氏は、物流を含めた生産販売計画の成功事例として、トヨタプロダクションシステム(TPS)における計画情報共有業務を例に挙げた。

TPSは、計画生産・計画調達に基づき物流計画を行うことで、無理無駄ムラをなくすというものだ。

この発想は米国企業でも取り入れられており、CLOはこれを参考に、調達先や納品先といったサプライヤーと議論しながら業務プロセスの標準を作っていってほしいとした。

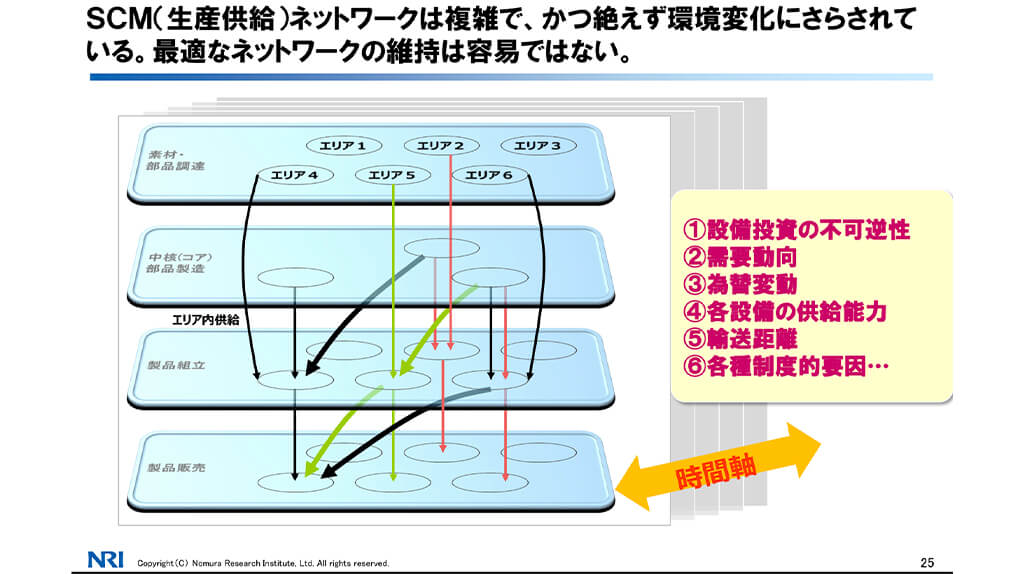

しかし、サプライチェーンマネジメントのネットワークは、需要動向や為替の変動、輸送距離や各種制度的要因などにより絶えず変化しており、複雑さを極めている。

このネットワーク全体を設計・運用し、改善していくことがCLOの役割なのだという。

物流コストの構造は、物流ネットワークの設計段階で約80%が決定するため、CLOは経営会議の場で起案し、長期の計画を作って改善していく必要があるのだ。

そのためには、予算管理でコスト削減するだけでなく、中長期での投資対効果を考える必要があり、海外主要企業ではCLOが、経営計画実現のための戦略的組織として位置付けられているのだという。

つまり、CLOは、経営戦略を考えなければならないということになる。

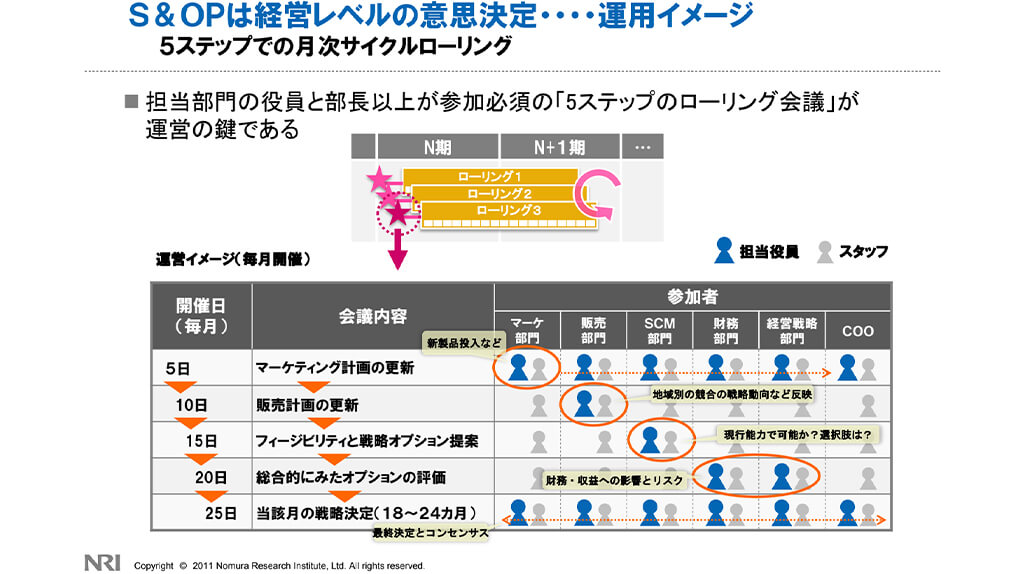

具体的には、年次の予算を立てて実行すればよいわけではなく、経営環境は不確実であるという前提のもと、複数のシナリオに対するシミュレーションを行い、機能組織間や役員間での共通認識を形成するというものだ。

これを実現するための方法として、1〜2年の事業計画を毎月複数回見直して改善していく「S&OP(Sales and Operations Planning)」という経営モデルが紹介された。

これは、各部門の役員と部長以上により、新商品投入のタイミングや商品数、供給ネットワークや設備投資などについて会議し、当該月の戦略決定をしていくというものだ。

藤野氏は、「CLOを含め、担当部門の役員と部長以上が一体となって毎月事業計画を見直すことで、機敏な意思決定ができるのだ」とした。

CLOに求められる社内外での立ち位置

次に、経済産業省 商務・サービスグループ 消費・流通政策課長兼物流企画室長の中野剛志氏(トップ画中央右)より、CLOに期待される役割について話があった。

冒頭で説明した通り、CLOを担うのは原則役員クラスであることが求められているが、この理由について中野氏は、「物流担当だけでは物流の改善をすることができない」のだと言う。

例えば納品のリードタイムを伸ばせば、積載効率を上げる上で有効だが、欠品のリスクや在庫リスクも同時に発生してしまうため、販売戦略自体を考え直す必要がある。

その影響は設計部門や販売部門にも及び、設備投資も含めた戦略を考えなければならない。

そのため、物流を経営の中心に据えて戦略を考えることができる役員クラスの人物が、CLOを担う必要がある、ということなのだ。

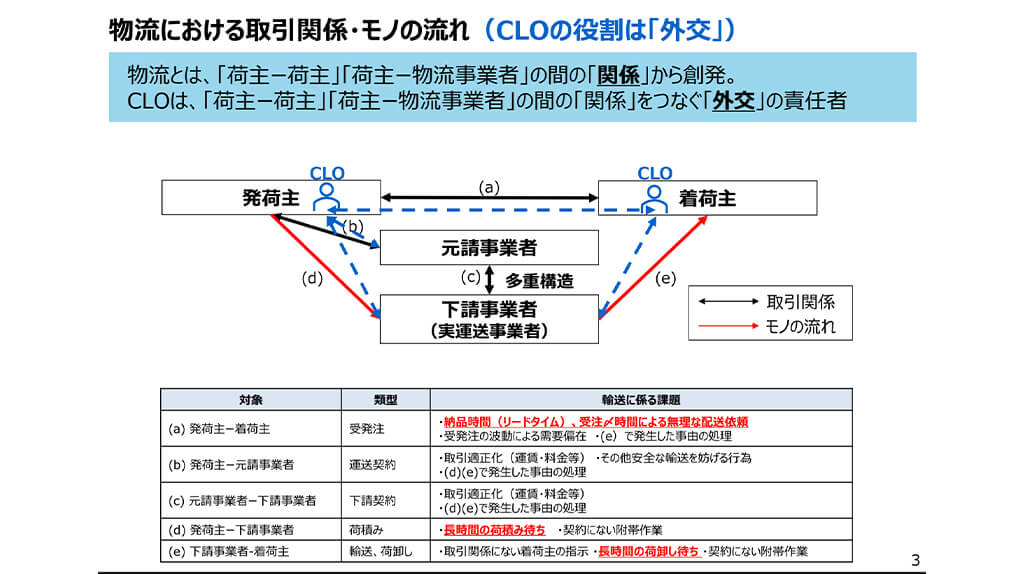

また、行政としてCLOに期待する役割については、企業内の統制をとることに加え、発荷主と着荷主それぞれのCLOが、運送事業者も含めた関係性の外交の責任者も担ってほしいのだという。

中野氏は、「CLOに任命されたら、まずは運送事業者に積極的に効率化するための案がないかどうかを聞くことになると考えている。これにより、これまで動かなかった物事を動かすことが目的であり、CLOの設置は荷主単体に対する規制ではなく、『荷主対荷主』および『荷主対物流事業者』の関係性に対してうまく作用してほしいと思っている。」と述べた。

さらに、各企業のCLO同士が、CLO協議会などの場で協議をすることで、異業種間や競合企業での物流改革も推進してほしいとした。

将来的には、CLOがサプライチェーンマネジメント全体を統括しつなぐ役割を担うことができれば、2024年問題の解決にとどまらず、企業の競争力を高めることができるのだと述べた。

CLO協議会が提供する価値

最後に、JPICの事務局長である奥住智洋氏(トップ画右)から、今後のCLO協議会の活動について話があった。その中から、CLO協議会が提供する価値について紹介したいと思う。

一つ目は、CLO協議会の中で、各CLOから自社の課題やその解決策、企業間連携などのケーススタディを共有する場および、協業を検討する場を提供するというものだ。

二つ目が、物流事業者やソリューションプロバイダー、エスアイアーなどの製品やサービス、ソリューションなどの提案を受け、課題解決や価値創造のヒントとする場を提供する。

三つ目が、産官学の連携により、各者から提供される最新情報を交換できる場の提供だ。官からは、行政主導の物流関連の取り組みや、法改正の動向の情報共有を行い、アカデミックからは、例えば海外のCLO情報などの共有といった、さまざまな方向からのベンチマークする情報を提供する。

四つ目は、全体最適化へ向け、業種や業態を超えたN対Nの共同物流を実現するための検討の場を提供するというものだ。

JPICは、今後のCLO協議会の開催に加え、シンポジウムやセミナーの実施スケジュールを発表しており、サプライチェーン上の全てのステークホルダーの経営層に参加してほしいと呼びかけた。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。