OpenAIのChatGPT(GPT-4)をはじめとする大規模言語モデルの驚異的な進化は、多くの分野でパラダイムシフトをもたらしつつある。

株式会社ニューロベイスは、生成AIを導入したノーコード開発ツール「Jenify.ai」を発表した。

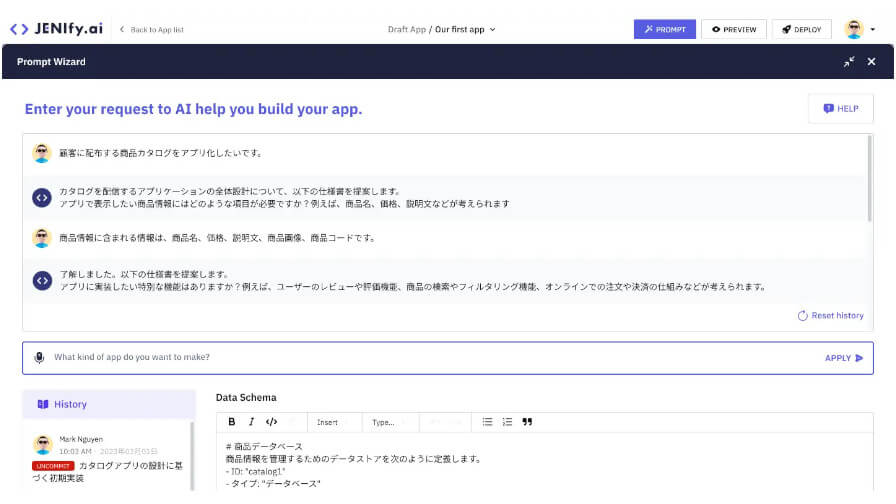

Jenify.aiは、日本語や英語などの自然言語を使って対話的にアプリ開発が行うことができる。Jenify.aiの「プロンプトウィザード」では、自然言語を使って次の3ステップでアプリの設計・開発が可能になる。

まずユーザーは、作成したいアプリの目的や要件を「概要プロンプト」として、生成AIに対して対話的に入力する。生成AIは、ユーザーから入力された概要プロンプトを起点に、さらに詳細な情報を得るためにユーザーに追加の質問を行う。

次にユーザーから入力された概要プロンプトに沿って、生成AIがアプリの全体設計を行う。「データ構造」「画面定義」「ルーティング」などのアプリの構成要素別に、仕様書である「詳細プロンプト」が出力される。ユーザーは詳細プロンプトの内容をチェックし、必要に応じて、さらに追加の概要プロンプトを入力したり、詳細プロンプトを直接修正することも可能だ。

概要プロンプトと詳細プロンプトの入力方式は、テキスト入力のほかに音声入力にも対応しており、今後は画像入力にも対応する予定とのこと。画像入力に対応することで、言語化が難しい画面デザインなどの指示が的確に行えるようになる。

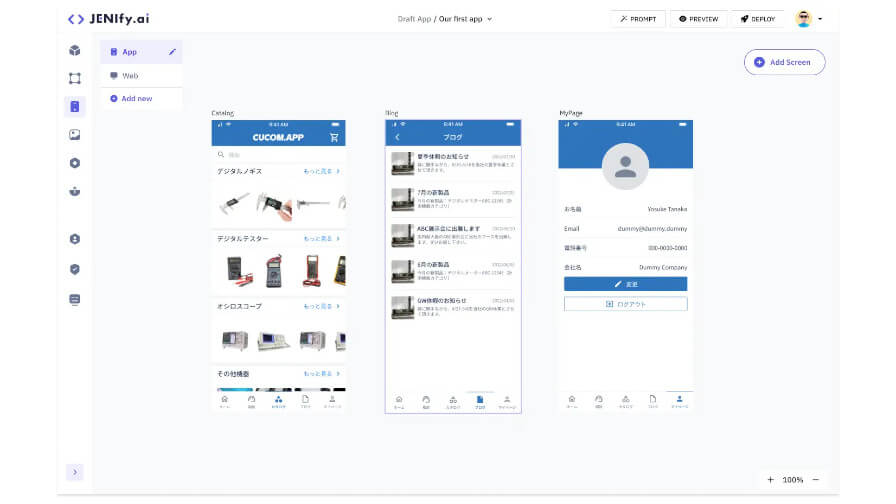

そして、生成AIが完成した詳細プロンプトに対応するフロントエンド及びバックエンドのコードを生成し、アプリが構築される。

ここで生成AIから出力されるコードは、静的型付け言語(※)であるTypeScript形式のReact/ReactNativeコンポーネントや構成ファイル等で、ビルド時にデータ型の整合性チェックが行われる。仮に整合性チェックでエラーが見つかった場合は、生成AIを使ってコード修正が自動的に行われる仕組みが導入されており、こうした仕組みによって生成AIを使ったアプリケーション構築の安定性を担保するという。

また、Jenify.aiはこれまでのノーコード開発ツール同様に、GUIによる開発にも対応しており、「生成AIとの対話的な開発」でも「GUIによる開発」でも、ユーザーは好みの方法で開発することができる。GUIによって加えられた変更内容も生成AIを通して言語化され、前述の詳細プロンプトへ自動的に反映されるため、どちらの開発方法でも常に最新の仕様が反映された詳細プロンプトが残る。

さらに、前述の詳細プロンプトと生成AIから出力されたプログラムコードの両方の変更差分が、バージョンとして記録される。いつ、だれが、どのような変更を加えたのかがバージョン毎に記録され、アプリ開発におけるトレーサビリティを担保する。また、過去のバージョンに戻したり、派生バージョンの作成にも対応している。

これまでのノーコード開発ツールは、ノーコードで開発できる範囲が明確に決まっており、複雑な機能やカスタマイズが必要な場合、プログラムコードを記述する必要があったが、Jenify.aiでは、生成AIが自然言語形式の詳細プロンプトからコードを生成するので、これまでのノーコード開発ツールでは難しかった柔軟なアプリ開発が可能になる。

また、ノーコード開発ツールを使用すると誰でも開発ができるようになる一方、仕様書などのドキュメント類が整備されないことも多く、仕様が属人化し安定した改修が困難になるケースが多々あったのに対し、Jenify.aiでは、仕様書の代わりになる詳細プロンプトが自動的に生成されるので、ユーザーは特に意識をすることなく仕様書を整備することができる。過去の変更履歴も自動的に記録されていき、アプリケーションの全体像や過去の経緯が把握しやすく、属人化が起きづらいツールだという。

今後ニューロベイスは、2024年中の正式なサービスローンチを予定している。当初は、プロトタイプ開発用途や、自然言語によるプログラミングの教育用途での普及を進め、順次適用範囲を広げていく予定としている。

なお、同プロジェクトは、中小企業庁及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助事業(第13次締切)」の採択を受け、ツールの開発や検証などを推進しているものである。

※ 静的型付け言語:プログラミング言語の一種で、変数や関数などのデータ型が実行前に決定される特徴を持つ。主な静的型付け言語には、C、C++、Java、Go、Rust、TypeScriptなどがある。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。