地震や噴火といった災害が起きて津波が発生した場合、潮位の変化を迅速かつ正確に把握することが人命を救うために欠かせない。現在の電波式やフロート式の潮位計測システムでは、測定可能距離が20m程度であり、海岸線に検潮所を設置し、海水を引き込んで水面直上に検潮儀を設ける必要がある。

しかしこの方式では、地震などの災害による地盤の隆起・沈下が起きると、水面までの距離不足や検潮所の水没などにより潮位の測定が困難となる。実際に2024年1月の能登半島地震では、一部の海岸線で地盤が隆起し計測不能になり、計測を再開するまでに時間がかかったのだという。

この問題を解決するため、日本電気株式会社(以下、NEC)は、3D-LiDARというリモートセンシング技術を用いて、遠方からでも高精度に潮位を測定できる技術を開発した。

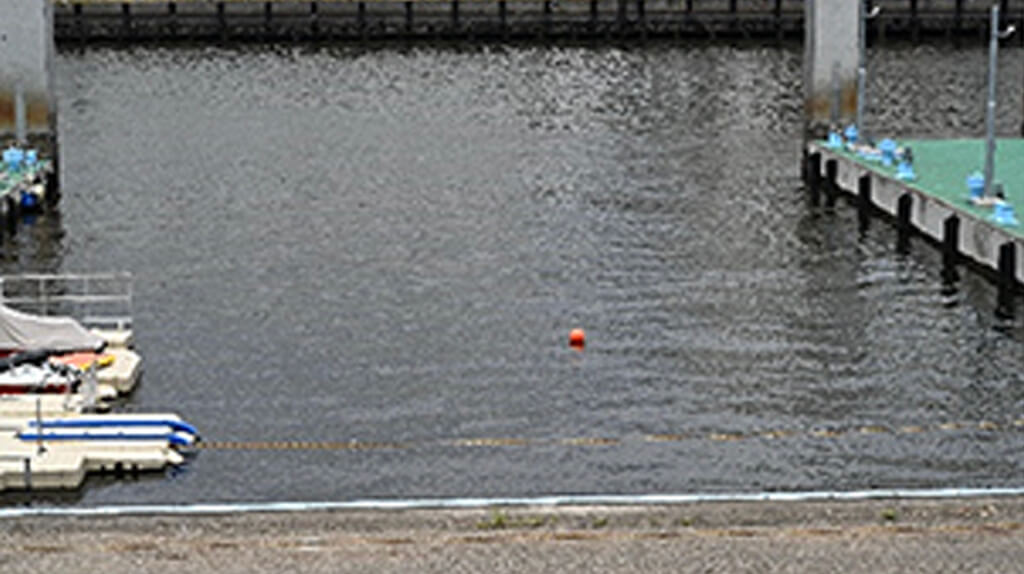

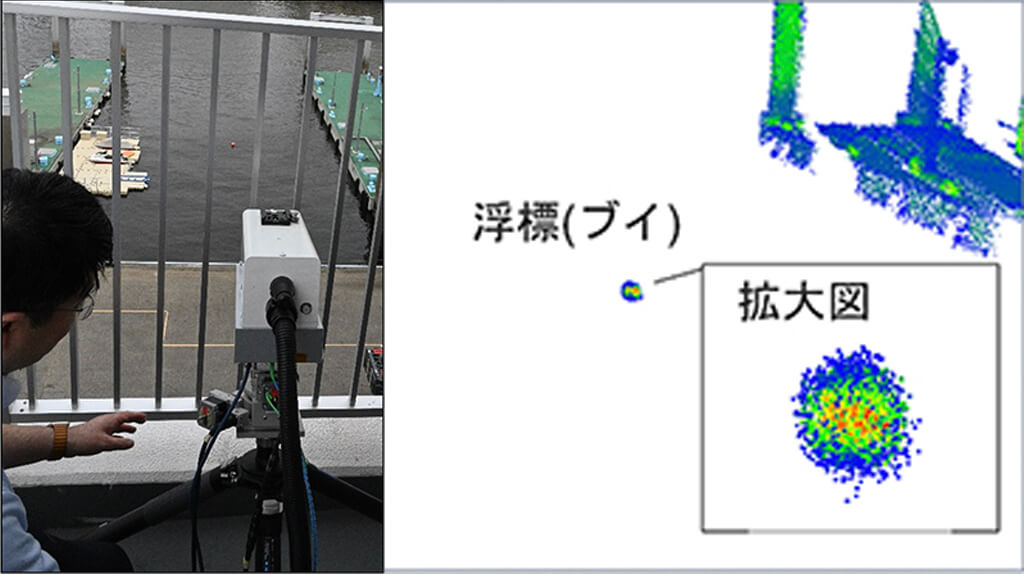

これにより、地盤の隆起・沈下が起きても継続的な潮位の計測が可能となり、津波が発生した際の潮位把握が容易になる。また、NECは今年6月に東京港でこの技術を使った潮位測定の実証実験を行い、海上遠方の潮位を高精度に測定できることを確認した。

この新技術では、3D-LiDARによる赤外線レーザ光を海上に浮かべたブイに照射し、反射光を捉えて距離を計測する。長距離・大容量光送受信技術(コヒーレント受信技術)を活用した長距離3D-LiDARを用いることで、遠方から物体の3次元点群データを取得することが可能となった。

これまでの技術検証では、陸上500m遠方の物体の高さ計測を実現していたが、今回の実証では、海上60m遠方の潮位を2cm程度の誤差で測定することに成功した。

また、取得した3次元点群データにクラスタリング処理を行い、ブイの形状と周辺地形を高精度に分類した上で、それらを照合して位置補正を行いブイの高さを推定する3次元水位計測技術も開発した。

これらの新技術の導入により、数m規模の地盤隆起・沈下が起きても影響を受けにくい場所に検潮所を設置でき、災害に強い継続的な潮位の把握が可能となる。また、可搬型で設置場所の自由度が高い機器により、設置コストと設置時間を削減できるとのことだ。

NECは今後、測定可能な距離を数100mに延長し、3D-LiDARによるデータと周辺の地図情報を照合して測定精度を向上させるなど、この技術の開発を続ける予定で、2025年度内の実用化を目指すとしている。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。