近年、カーボンニュートラルの実現に向けた施策として、堆肥や緑肥などの有機物を用いた土づくりを通して、農地を含めた土壌での二酸化炭素(以下、CO2)の排出を抑える「炭素貯留」の取り組みが注目されている。

また、温室効果ガス(以下、GHG)の放出量や削減量を売買する「カーボン・クレジット」が、GHG放出量の削減による農業分野での新たな収入源として期待されており、炭素貯留には、精度の高い測定方法や信頼性のあるデータをデジタル化して管理する仕組みが求められている。

そうした中、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(以下、CTC)は本日、国立大学法人新潟大学と共同で、新潟市をフィールドに、農地におけるGHGの放出量について、正確な測定やデータの可視化に関する実証実験を、2023年6月に開始したことを発表した。

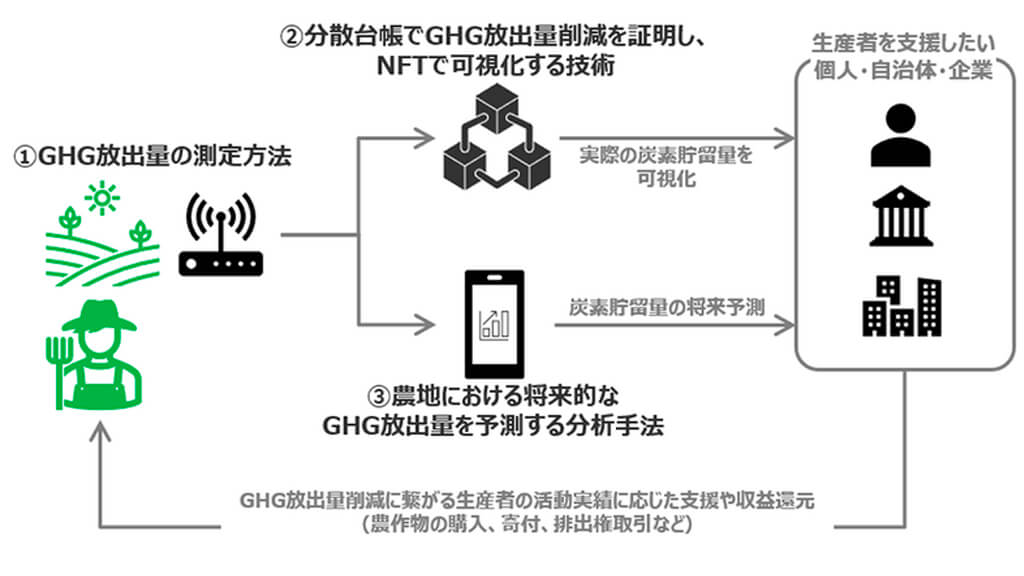

今回の実証実験では、カーボン・クレジット取引に向けて、農地でのGHG放出量の測定方法や、放出量削減に貢献した生産者の活動実績をデジタルに証明する際のNFTの活用を検証する。

また、GHG放出量を将来予測する分析手法の実証も行い、経済効果の推定にもつなげていくとしている。

GHG放出量の測定は、CTCと新潟大学との共同研究で、新潟大学農学部附属フィールド科学教育研究センターの試験対象区の農地約60アール(約6,000平方メートル)で実施される。

複数の地点で土壌をサンプリングし、土壌成分の違いによるGHG放出量の違いを検証する。

CTCは、データ管理や可視化のシステム構築を担い、ブロックチェーン技術を活用して、GHG放出量削減に貢献した生産者の活動実績を、データの改竄が困難なNFTに変換する。

NFTマーケットプレイスは、株式会社ミンカブWeb3ウォレットが提供するNFT基盤上で構築し、カーボン・クレジットとしてデータ取引が可能かを検証していく。

さらに、大規模エリアを対象に、GHG放出量削減の予測分析や、GHG放出量削減に貢献した生産者の支援に消費者が参加することを目的に、東京工科大学との共同研究プロジェクト「スマホでグリッド」の基盤を活用する。これは、スマートフォンの未使用の時間を活用して分析に利用するグリッドコンピューティングの基盤だ。

これにより、GHG放出量削減の予測分析の計算処理に参加した地域の消費者へポイントを還元し、参加を促すことで、地域活性化への活用も実証する。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。