最近では、様々なビジネスシーンにおいて生成AIを活用している方も多いのではないでしょうか。

一方で、生成AIは、もっともらしい嘘をつく「ハルシネーション」のリスクがあるため、回答の信頼性を常に疑わなければなりません。

また、なぜその回答が出たのか根拠が不明瞭な場合もあり、情報元の確認に手間と時間がかかることもあります。

こうした課題を解決する技術として注目されているのが、「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」という技術です。

RAGとは、生成AIに外部の信頼できる情報源を読み込ませ、その情報に基づいて回答を生成させる技術です。

これにより、AIはインターネット上の不特定多数の情報ではなく、「限定された知識」だけを参照して答えることができます。

そこで本稿では、このRAGの概念を一般のユーザーが簡単に使えるように特化して設計された「NotebookLM」というツールについて、基本の概念や機能、ビジネスにおいての活用シーンや企業の導入事例について紹介します。

NotebookLMの基本情報と概要

「NotebookLM」は、RAGを誰もが簡単に使えるように設計された、Googleが開発・提供するAI搭載のリサーチアシスタント・ノートツールです。

通常RAGを活用するには、システム設計などの専門の知識が必要になりますが、「NotebookLM」を使う上で専門知識はほとんど必要ありません。

ユーザーはPDFファイル、Googleドキュメント、プレゼンテーション、ウェブサイトなどの情報を「NotebookLM」の作業空間である「ノートブック」にアップロードすることで、複数の資料(以下、ソース)をまとめて管理することができます。

プロジェクトやテーマごとに専用のノートブックを作成し、信頼できる関連情報をユーザ自身がアップロードすることで、それらの情報をもとにした回答や要約の作成などを実施してくれます。

例えば、ユーザーが「会社の決算資料」「市場調査レポート」「競合のプレスリリース」をノートブックにアップロードし、AIに「当社の強みと弱みは何か?」といった質問を投げかけると、アップロードされた情報だけを基にした回答を得ることができます。

従来のAIチャットボットがインターネット上の膨大な情報から回答を生成するのに対し、「NotebookLM」はユーザがアップロードした「限定された情報」だけを参照するのが特徴です。

なお、「NotebookLM」の基盤技術には、Googleが提供する「大容量のコンテキストウィンドウ」を特長とするAIモデル「Gemini 1.5 Pro」が採用されています。

「大容量のコンテキストウィンドウ」により、何百ページにも及ぶ論文や書籍、大量のドキュメントを丸ごと読み込み、全体の内容を正確に把握することが可能になります。

また、Gemini 1.5 Proの推論能力は、複数のソースを横断して関連性のある情報を統合し、新しい洞察を生成する際に役立ちます。

つまり、「NotebookLM」を活用することで、単なる情報検索ではなく、知識と知識を結びつけ、より深い理解や考察を行うことができます。

NotebookLMの主な機能

「NotebookLM」は、ユーザーの思考や作業を効率化するための機能を備えています。

ここでは、その中でも特に主要な機能について解説します。

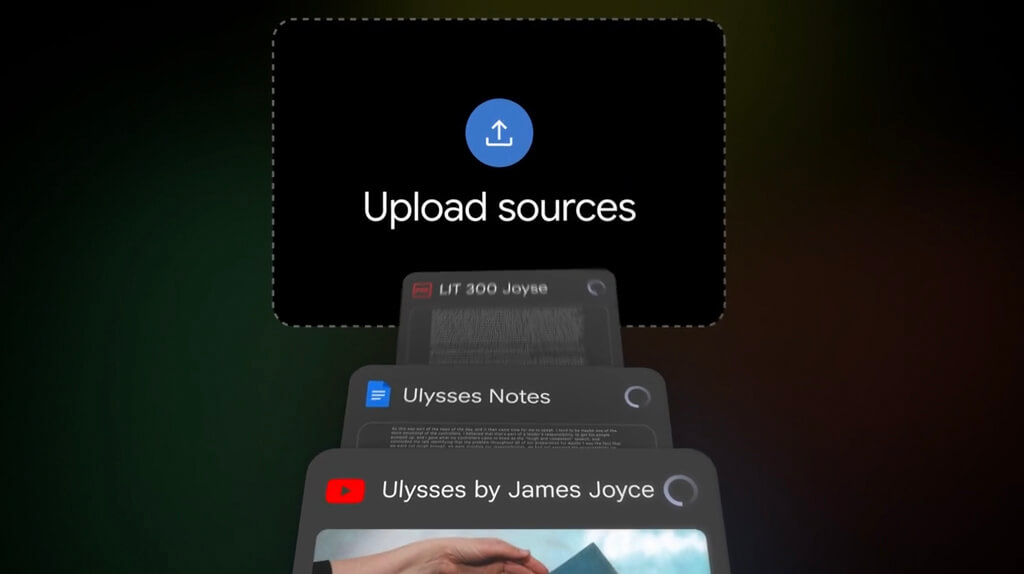

ソースのアップロード機能

「NotebookLM」をどのように活用するにしても、必ず必要となるのがこのソースのアップロード機能です。

PDFやGoogleドキュメント、WebサイトやYoutubeのURLといったユーザーが信頼するソースをアップロードすることで、AIがその内容を解析します。

なお、無料版では、1つのノートブックあたり、200 MBまたは500,000語のソースを50個追加することができます。

そして、複数の異なるフォーマットのソースを一つのノートブックにまとめ、プロジェクトやテーマごとに情報を整理することができます。

専用チャットボットの構築

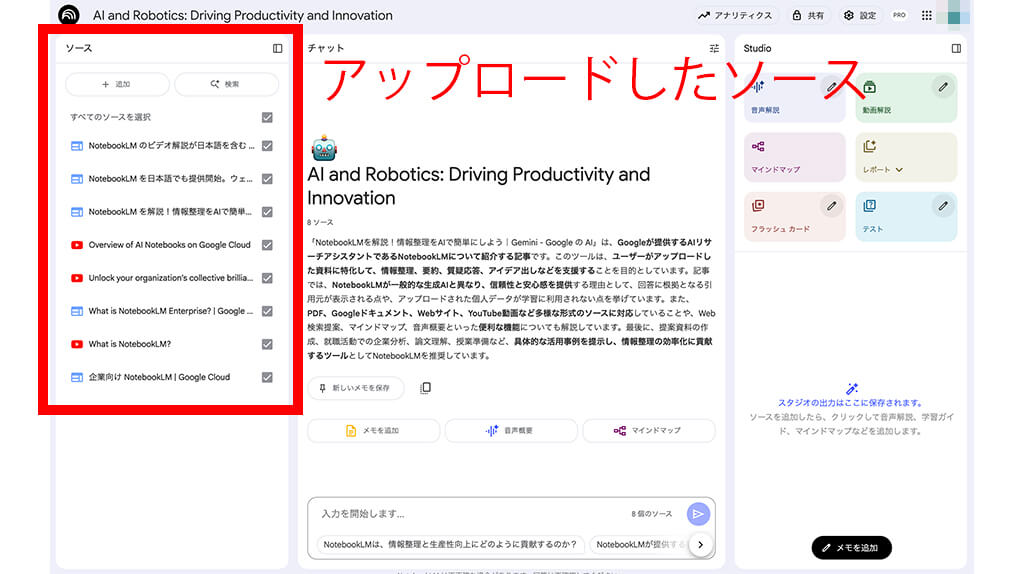

アップロードしたソースは、「専用AIチャットボット」の知識ベースとなります。

そのため、アップロードした内容に関する質問をチャットボットに投げかければ、ソースの内容に基づいた正確な回答を得ることができます。

例えば、「このプロジェクトの主要な課題は何か?」「この論文の結論は?」「〜について書かれているのはどのソースのどこか?」といった質問に対応します。

さらに、回答の文章は、どのソースのどの部分を参考にしたのかの提示してくれます。

なお、上図は、「NotebookLM」に関する英語を含む公式のWebサイトやYoutubeなどをソースとして追加し、「NotebookLM」の価値について質問しています。

回答結果の文章には数字が表記され、数字をクリックすると、アップロードされたどのソースを参考に回答を生成しているかがわかります。

また、ソースは英語のものも多く含んでいますが、日本語でのやりとりができています。

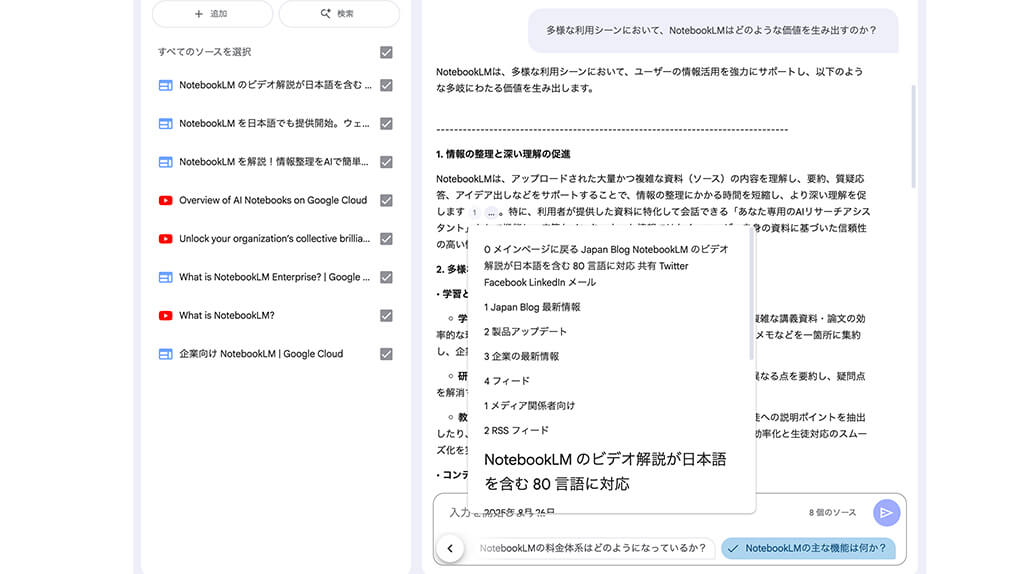

AIが生成する多様な出力形式

「NotebookLM」は、単なる質疑応答だけでなく、アップロードされたソースの内容を多様な形式で提示することもできます。

例えば、ドキュメントの内容を時系列で整理してくれたり、レポートとしてまとめてくれたり、マインドマップやFAQリストを作成してくれたりします。

また、アップロードされたソースに基づいた音声や動画での解説も行なってくれます。

ビジネスシーンにおける「NotebookLM」の活用例

「NotebookLM」は、ビジネスシーンにおける個人での情報整理からチームでのナレッジ共有まで、さまざまな場面で力を発揮します。

ここでは、ビジネスシーンにおいて、特に効果的な活用例をいくつかご紹介します。

リサーチ業務

例えば、リサーチ業務を行う際に、複数の市場調査レポート、業界分析記事、競合プレゼン資料などをまとめてアップロードすれば、「NotebookLM」がそれらの情報を横断的に解析してくれます。

これにより、市場のトレンドや競合の強み・弱みを瞬時に抽出し、企画書作成の手間を削減することができます。

プロジェクト管理

プロジェクト管理を行う際に、企画書、議事録、関連ドキュメントを一つのノートブックに集約することで、プロジェクトの全貌を一目で把握できます。

メンバーはいつでも最新の情報を確認でき、進捗状況の共有がスムーズになります。

議事録作成

会議の音声データや手書きのメモをアップロードすれば、「NotebookLM」が要点や決定事項、次のアクションを自動で整理します。

アップロードした内容からタイムラインも作成することができるため、チームメンバー全員がプロジェクトを時系列で全体像を把握することができます。

これにより、議事録作成にかかる時間を短縮し、本来の業務に集中できます。

社内FAQの作成

マニュアルや過去の問い合わせ記録を「NotebookLM」に読み込ませることで、「社内FAQチャットボット」を簡単に構築することができます。

例えば、営業の成功事例、開発の技術ドキュメント、マーケティングのデータなど、各部門が持つ資料を「NotebookLM」で共有ナレッジベースとして管理すれば、部門間の壁を越えた情報連携が可能となります。

また、年末調整や経費精算など、社員からの定型的な問い合わせが多い業務のマニュアルをアップロードすれば、質問への回答を自動化できます。

これにより、担当者の負担は大きく軽減されるでしょう。

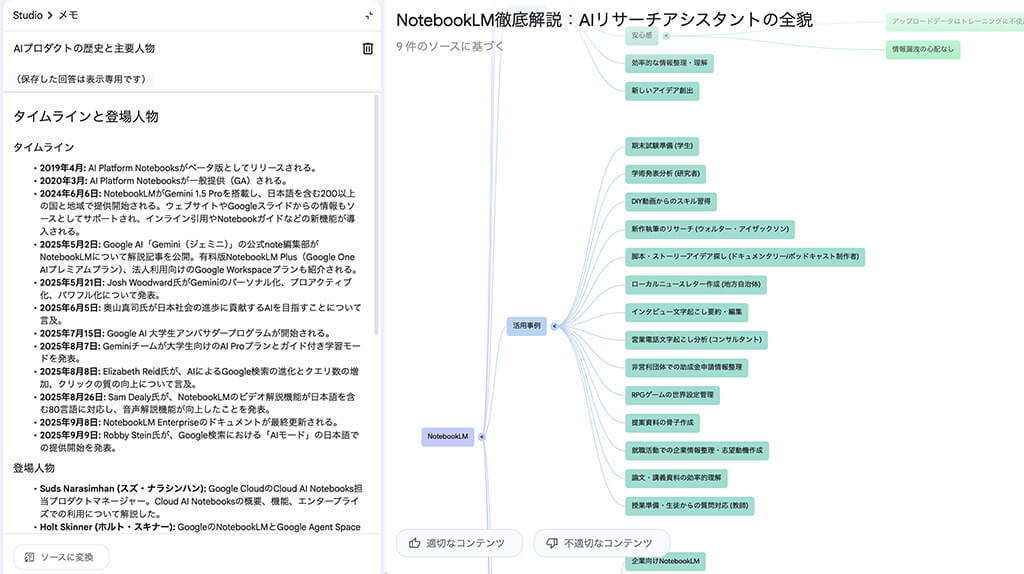

ノウハウの継承

過去の資料や成功事例を「NotebookLM」に集約させれば、AIがマインドマップとして可視化してくれます。

例えば、営業のノウハウに関するソースを集約することで、顧客の課題とソリューションの関連性を可視化してくれます。

これにより、ベテラン社員のノウハウを視覚的に理解できるため、営業活動の質が向上し、成約率アップにもつながるでしょう。

これらの活用シーンはほんの一例で、アイディア次第で様々な業務の効率化や生産性向上などの効果が期待できます。

企業における活用事例

では、具体的に「NotebookLM」の活用方法やその効果をイメージできるように、実際の企業の活用事例を紹介します。

会社方針Wikiを構築

とあるソフトウェア企業では、経営戦略やCEOのスピーチなど、重要な方針は社員全体に共有したいと思っていたものの、長時間のスピーチや会議の内容を後から振り返ることが困難でした。

特に、社員一人ひとりが「自分の業務とどう関連するのか?」を再確認したいと思っても、膨大な情報の中から探すのは非効率でした。

これにより、全社的な戦略への理解度に差が生じ、組織の一体感を阻害することを懸念していました。

そこで同企業のCEOは、この課題を解決するために「NotebookLM」を活用しました。

5時間にも及ぶキックオフスピーチの音声を全て文字起こしし、そのデータを「NotebookLM」のソースとしてアップロード。このノートブックを「会社方針Wiki」として全社員に公開しました。

これにより、社員はいつでも、どこでも、PCやスマートフォンからこの「会社方針Wiki」にアクセスできるようになりました。

例えば、経営戦略に関する疑問があれば、「NotebookLM」のチャットボットに質問を投げかけることで、スピーチのどの部分に基づいているか明確に示された回答を得ることができます。

また、「今年の目標は?」「〇〇事業の優先順位は?」といった質問にも、AIが正確に答えてくれます。

この取り組みは、社員が能動的に経営戦略を理解することを促し、組織の透明性を高める上で非常に有効な手段となりました。

全社員が同じ情報源にアクセスできることで、認識のズレが減り、個々の業務が会社の目標とどう繋がっているかを常に意識できるようになります。

プロジェクト別・チーム別での議事録管理

コンサルティング業務では、顧客とのミーティングや社内会議が頻繁に発生します。

とあるコンサルティング会社では、頻繁に行われる顧客とのミーティングや社会議の議事録の作成するために、手動での文字起こしや要点整理を行なっており、一人あたり1回の会議で平均3時間の作業時間が発生していました。

これは、コンサルタントが本来の付加価値の高い業務に集中する上での大きな障壁となっていました。

そこでこのコンサルティング会社は、「NotebookLM」を導入し、議事録作成プロセスの抜本的な改善に取り組みました。

まず、Google 管理コンソールで「NotebookLM」専用のGoogleグループを作成し、プロジェクトメンバーを追加しました。

これにより、ノートブック共有時にグループ単位で権限を付与できるようになり、個別のメンバー管理よりも効率的な運用が可能になりました。また、編集者権限は誤削除のリスクを考慮し、最小限に留めました。

次に、「NotebookLM」上で「定例会議」「プロジェクト会議」など、用途別にノートブックを新規作成しました。

そして、用途別のノートブックにわかりやすいタイトルをつけ、作成したGoogleグループを招待することで、チーム全体に一括で権限を付与しました。

これにより、プロジェクト別・チーム別でアクセスできる共有の作業空間が用意されました。

それぞれのチームは会議終了後、録音した音声ファイルをチームのノートブックにアップロードすることで、自動で音声を文字起こしし、議事録を生成してくれます。

参加者はメモ機能を使って補足情報を追加したり、特定のトピックについてAIに質問したりすることで、内容をより深く理解・共有できるようになりました。

過去の議事録もそれぞれのノートブックにまとめて蓄積されているため、以前の議論内容を横断的に検索でき、議論の一貫性を保つ上で役立っています。

導入成果としては、議事録作成時間が平均3時間から20分と、90%以上の時間を短縮することができました。

これまで行なっていた手作業による文字起こしも、95%以上自動化され、チーム内での共有も一元管理・統一化することができました。

FAQチャットボットでメンテナンスを効率化

とある製造現場では、機械のメンテナンスやトラブルシューティングを行う際、膨大な数のマニュアルや技術文書から必要な情報を探し出すのに多くの時間を費やしていました。

この非効率な作業は、生産ラインの停止時間や作業員の負担増につながっていました。

この課題を解決するため、「NotebookLMを」活用して「技術文書FAQチャットボット」を構築しました。

まず、現場で使用しているすべてのマニュアル、仕様書、エラーコードリストなどをPDFとして「NotebookLM」にアップロード。これにより、ばらばらに管理されていた情報が、チャットボットの回答元となる一つのデジタル知識ベースとして統合されました。

作業員は、「NotebookLM」に構築されたチャットボットに対し、まるで熟練の技術者に尋ねるかのように質問し、回答を得ることができるようになりました。

例えば、「〇〇(機械名)のフィルター交換手順は?」「エラーコードE123の意味と対処法は?」といった質問に対し、「NotebookLM」がアップロードされた技術文書の中から、これらの質問に対する最も関連性の高い箇所を特定し、要約して提示します。

これにより、マニュアルを何ページもめくる手間がなくなりました。

結果として、情報の検索にかかる時間が大幅に短縮され、作業員は迅速に問題を解決することができ、生産ラインの停止時間を最小限に抑えることができるようになりました。

NotebookLMを利用する際の注意事項

このように、「NotebookLM」は非常に強力なツールですが、そのポテンシャルを最大限に引き出し、同時にリスクを回避するためには、いくつかの注意点を理解しておく必要があります。

ここでは、利用における重要なポイントを解説します。

料金と利用制限について

現時点で「NotebookLM」は、完全に無料で利用できます。

Googleアカウントがあれば誰でもアクセスでき、個人の利用や小規模なチームでの利用には十分な範囲です。

ただし、アップロードできるドキュメントの容量には上限があり、検索できるソース数にも限りがあるため、プロジェクトの規模や用途に応じて、計画的に利用することが重要です。

なお、Google One AIプレミアムプランやGoogle Workspaceなどを通じた「NotebookLM in Pro」「NotebookLM Enterprise」といった有料プランもあります。

現時点では、コンシューマー、ビジネス、エンタープライズ、教育といったニーズに応じたアップグレードが可能で、データ容量と利用制限の拡大や、詳細なチャット設定やカスタマイズオプション、セキュリティとコンプライアンスの強化といった機能を得ることができます。

情報の機密性とデータ管理

「NotebookLM」は、ユーザーの貴重な情報を扱うため、プライバシーとセキュリティは最も重要な要素です。

アップロードしたドキュメントやデータは、「NotebookLM」のユーザー専用の知識ベースを構築するためにのみ使用されます。

GoogleのAIモデルの学習に利用されたり、他のユーザーと共有されたりすることはありません。

セキュリティに関しては、Googleのサービス全体で採用されている、業界最高水準のセキュリティ対策がNotebookLMにも適用されています。データは暗号化され、安全に管理されます。

しかし、企業の重要な情報を扱う以上、最新の注意を払う必要があります。

そのため、企業で利用する際には、事前に社内の情報セキュリティポリシーを定めましょう。

どの情報をアップロードしてよいか、誰とノートブックを共有するかといったルールを明確に定めておくことで、情報漏洩のリスクを最小限に抑えることが重要です。

参照元の確認と正確性の確保

「NotebookLM」は、回答の根拠となったソースを明確に示してくれますが、AIが生成した回答を鵜呑みにせず、必ず元の資料で最終的な確認を人が行うことが重要です。

特に、重要な意思決定や顧客への回答に利用する場合は、二重のチェックを怠らないようにしましょう。

これらの注意点を理解し、適切に活用することで、「NotebookLM」は強力なパートナーとなるでしょう。

まとめ

本稿では、生産性を向上させるツールの一つとして、RAG技術を簡単に活用することができる「NotebookLM」を紹介しました。

今後も、生産性向上に寄与する「NotebookLM」の活用方法や、その他のツールについても紹介していきたいと思います。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。