日報は本来、単なる記録ではなく、現場で得られた「生きた情報」であり、チームの知恵とリスクの予兆が詰まった価値あるデータです。

しかし、案件数が増えるほど日報の量も増え、案件の進捗、リスク、メンバーの心理状態といった本質的な情報を抽出するのが難しくなります。

そこで本記事では、文脈を踏まえた要約や分類が可能な生成AIに着目し、生成AIが日報を管理するマネージャーをどこまで支援できるのかを探ります。

日報提出とチェックにおける課題

まずは、これまでの日報提出とチェックにおける課題を整理します。

通常、管理職のマネージャーは、メンバーから日々提出される日報のチェックをする必要があり、案件の数が増えるほど日報の量は膨大になります。

マネージャーは、それらを確認し、案件の進捗やリスク、メンバーの心理状態といった「本質的な情報」を、多忙な業務の合間を縫って抽出する必要があります。

日報を確認した後も、今度は「次に何をすべきか」という適切なネクストアクションを考え、メンバー一人ひとりに最適化された指示を出さなければなりません。

この指示の質が、案件の成否を分けるにもかかわらず、経験や主観、その日の体調などに左右されてしまうのが現状です。

また、マネージャーが形式的な確認しかできず、フィードバックが滞ってしまうと、報告の目的が「とりあえず提出すること」にすり替わってしまい、メンバーは本質的な情報よりも体裁を整えることに注力するようになります。

この結果、日報の質は低下し、管理職は必要な情報をさらに見つけにくくなるという悪循環に陥ります。

生成AIを核とする日報分析システムの理想構造と構成要素

上述した課題を解決するには、テキストデータを分析することができる生成AIが有効な手段と言えます。

その上で、生成AIを中核に据えた日報分析システムの「あるべき構造」を定義します。

ここで言う日報分析システムとは、特定の製品を指すのではなく、データ収集から指示生成、そして学習のサイクルを実現するために設計された構造の全体像を指します。

こうした理想的な日報分析システムは、以下の4つの主要な機能をシームレスに連携させます。

データ連携・収集機能(インプット)

メンバーが作成した日報のテキストデータを、システムに自動で取り込み、生成AIが解析しやすい形に整形する機能です。

これは、システムが分析を始めるための起点となります。

高度な分析・推論機能(AIの頭脳)

テキストデータをインプットしたら、生成AIの技術基盤である大規模言語モデル(以下、LLM)が入力されたテキストを深く理解し、「案件のリスク」「進捗遅延」「メンバーの感情」といった要素を識別・数値化します。

LLMは、テキストの分類、リスク抽出、スコアリングといった従来のAIが担ってきた機能を統合し、推論の「頭脳」として機能します。

指示案の生成機能(アウトプット)

生成AIが分析結果に基づき、具体的なネクストアクションとなる指示文を自動で生成します。この指示は、自然言語のアウトプットとしてマネージャーに提案されます。

フィードバック学習機能(継続的な改善)

最後に、生成AIの指示に従った結果、成功したか失敗したかを入力・追跡し、その結果をAIモデルの学習データとして継続的に取り込みます。

この機能は、生成AIがより良い指示を学習し続けるための知識の更新を担い、システム全体の精度向上に直結します。

なお、日報分析システムの中核となる分析と指示生成は、生成AIの能力だけでも構築が可能ですが、システムを真に実用的なものとするためには、既存のデータ基盤と連携するのが有効です。

例えば、日報データの自動収集や案件の最終結果のフィードバックは、既存のSFAやCRMといったシステムと連携することで実現することができます。

生成AIを活用するメリット

次に、上述したような日報分析システムを構築する際、生成AIを中核に据えることのメリットを、分析の仕組みを理解することで深めていきます。

テキストを分析する上でのメリット

日報の分析や指示案生成おいての生成AIの強みは、従来の複雑なAIモデルを組み合わせることなく、単一のモデルで内容の理解から、具体的な指示案の生成に必要な分析までを実行できる点です。

この強みを理解するため、上述した日報分析システムを、生成AIを活用せずに構築するとどうなるかを見ていきます。

同等の機能を実現するには、一般的に、テキストを単語に分解・識別する「NLPモデル」、リスクの有無を判定する「分類モデル」、感情の度合いを測る「感情分析モデル」、そして指示文を生成する「テンプレートエンジン」など、複数のAIモデルやコンポーネントを開発・連携させる必要がありました。

しかしLLMは、巨大なデータセットで学習済みのため、これらの機能を単一のモデル内で処理できるのが最大の特長です。

また、LLMを活用したシステムでは自然言語処理することができるため、日報のテキストをそのまま入力することができます。

LLMは、入力されたテキストデータから、価値ある情報や傾向を「採掘(テキストマイニング)」します。

さらに、RAG(検索拡張生成)技術を活用することで、過去の成功・失敗データや企業独自のナレッジベースから重要な情報を抽出することができます。

これは、LLMの学習済み知識だけでなく、最新の社内知見に基づいた分析を可能にします。

進捗状況の自動判定とリスクスコアリングにおいても、「提案書提出」「予算NG」といった具体的なフェーズを示すキーワードを認識し、同時に「予算が厳しい」「担当者が消極的」といったリスクを示唆する記述を検出します。

これらの記述やその文脈に基づき、案件の「リスク度」をマネージャー向けに数値で自動スコアリングし、介入が必要な案件を特定します。

加えて、文章の裏側にある感情やトーン分析も行います。「なかなか返事が来ない」「検討が進まない」といったネガティブなトーンを認識することで、担当者のモチベーション低下や隠れた心理的課題を炙り出します。

指示案を生成する上でのメリット

さらにLLMは、分析後の具体的な「指示案」の自動生成も得意とします。

LLMは、前の工程で抽出された「リスクスコア」「感情のトーン」「特定のネガティブサイン」といったインプットを受けとると、これらの課題を「スキル不足」「リソース不足」「顧客側リスク」といった具体的なカテゴリに自動で分類します。

この問題点の特定と同時に、RAGを活用することで、企業のナレッジベースや過去に蓄積された膨大な成功・失敗事例のデータを参照することができます。

例えば、現在の案件が「提案書提出後に音信不通になっている」という状況であれば、LLMは「過去に同様の停滞から受注に転換した案件」を探し出します。

そして、その成功案件でマネージャーが「どのような介入」や「どのような指示」を出したかを学習し、現在の案件に対する最適な行動パターンを導き出して提案します。

提案内容は、マネージャーが求める指示の基準をシステム構築時にあらかじめ定義することで、「誰に」「何を」「いつまでに」行うべきかを明確にした指示案を生成してくれます。

例えば、案件の進捗が停滞していると判断した場合、「競合製品の優位性に関する具体的なエビデンス資料(URLを添付)を用意し、担当者ではなくキーパーソンに対して再提案するように指示。期限は明日午前中」といった提案を行なってくれます。

また、若手メンバーの報告内容が薄いと判断された場合は、案件固有の課題解決に必要な社内ナレッジ動画を添付し、その後の理解度チェックを指示する、といったスキル向上を促す指示案も可能でしょう。

このように、複数の処理を自然言語の指示で自動で行なってくれる点が、生成AIを活用するメリットです。

生成AIを活用したシステムを使いこなすためのステップ

生成AIによって作成された「指示案」は、極めて具体的で合理的ですが、最終的にそれを実行可能なアクションへとつなげ、メンバーに届ける役割はマネージャーが担います。

このプロセスは、生成AIと人間が協調し、成果を最大化するための重要なステップです。

ステップ1:生成AIによる指示案の微調整

まず、生成AIの指示案をもとに、マネージャー独自の視点を加え、指示を最終的に微調整します。

例えば、経験豊富なメンバーには、単なる指示ではなく「このリスクをどう乗り越えるか、あなた自身のアイデアを聞かせてほしい」といった「考えさせる質問形式」へとトーンを変更します。

一方で、経験の浅い若手には、生成AIの指示をより具体的で実行しやすい「行動指示形式」へ調整します。

また、複数の高リスク案件が重なった場合、チーム全体のリソースを考慮し、生成AIの指示にマネージャー自身の介入を追加したり、優先順位の入れ替えを決定したりします。

マネージャーは、人間的な判断と戦略的な視点を加えた指示内容を最終的に承認し、次のステップへと連携します。

ステップ2:現場メンバーへの「行動目標と理由」の伝達と実行

最終的な指示は、単なるタスクとしてではなく、生成AIがなぜその行動を推奨しているのかという「理由」も明確に付与して現場メンバーに伝達することが重要です。

これにより、メンバーは納得感を持って行動でき、指示されたアクションが単なる作業でなく、学習機会へと変わります。

指示は、日報システムや連携されたチャットツールにタスクとして自動でプッシュ通知するのが有効でしょう。

ステップ3:AIモデルの学習に寄与するフィードバック

そして、メンバーが指示をもとにアクションを実行し、その結果をSFA/CRM上に「受注」または「失注」と入力すると、システムがその結果を自動で追跡し、AIモデルにフィードバックします。

マネージャーは、生成AIが生成した指示や、それに伴うメンバーの行動に対して、「非常に良かった」「効果がなかった」といった簡単な評価やコメントをシステムに入力します。

このフィードバック情報が学習データとして蓄積され、より効果的かつ組織の文化に合った指示文を生成できるように、知識が更新されます。

Difyを活用したシステム構築のステップ

次に、簡易的な日報分析システムを実際に構築する方法を紹介します。

今回は、「Dify」という生成AIアプリケーションを簡単に構築・運用するためのノーコード/ローコードプラットフォームを活用しました。

このシステムでは、提出された日報を分析し、ナレッジ検索やWeb検索が必要かを判断した上で、最適なネクストアクションの指示案を生成することを目指します。

ステップ 1: データ収集とワークフローの起点設定

ワークフローのシステムにおいて、データの収集と入力は最も重要な起点となります。

実運用では、SFAやCRMシステムに新しい日報が登録されたことをトリガーに、ZapierやMakeといった連携ツールがその日報データを自動で取得し、Difyのワークフローに渡します。これにより、データ収集プロセスを自動化することができます。

本記事では、生成AIの分析ロジックの検証を優先し、CRMとの連携は省略しています。そのため、ワークフローの「開始ノード」で、日報のテキストデータを外部ツールを経由せず、直接手動で入力できるように設定しています。

開始ノードでは、日報のテキストデータを定義します。ここで定義した変数が、後続のすべてのノードで参照される分析の「元データ」となります。

ステップ 2: 最初のLLMノードによる日報の「分析」と「判断」

次に、ワークフローの核となる最初のAI処理ノードを設定し、日報の分析と、外部リサーチの要否といった次のステップの判断を同時に行わせます。

ノードはLLMノードを選択し、必要となるAPI連携を行った後、GPT-4oなどモデルを選択します。

そして、SYSTEMプロンプトにてLLMに「熟練のセールスコンサルタント」の役割を与え、分析の客観性と論理性を徹底させます。

また、プロンプト内に、ステップ1で定義した日報の変数{{sales_report_text}}を組み込みます。これにより、AIが分析対象のテキストを正確に受け取ることができます。

さらに、分析結果を次のステップで処理しやすくするため、AIに対して特定の出力フォーマットを指示します。

具体的には、分析結果を「FACT(事実)」「ISSUE(課題)」のように項目立てて出力させると同時に、外部リサーチが必要か否かをSEARCH_REQUIREDにてYESかNOという形式で回答するよう強制します。

ステップ3:条件ノードによるワークフローの分岐ロジック構築

ステップ3では、ステップ2の分析結果に基づき、ワークフローの処理経路を自動で切り替える「判断機構」を構築します。

この分岐ロジックにより、AIが「外部リサーチする必要があるか」を判断し、必要な時だけ適切な検索するという処理をしてもらいます。

これにはIF/ELSE(条件ノード)を使用し、直前のLLMが強制出力したテキストをチェックします。具体的には、LLMの出力テキスト全体の中に、特定の文字列が含まれているかどうかを条件式として設定します。

この条件の結果によって、ワークフローは二つの経路に分かれます。

TRUE(IF)の経路は、LLMが「リサーチが必要」と判断した場合です。この場合、処理は検索へと進み、過去の成功事例や社内資料の参照、Web検索が実行されます。

FALSE(ELSE)の経路は、LLMが「リサーチは不要」と判断した場合です。この場合、処理は外部リサーチをスキップし、そのまま提案生成LLMノードへと進みます。

この仕組みにより、AIは状況に応じて自動でリサーチするかどうかを決定し、より根拠に基づいた次の最適なアクションへと繋げてくれます。

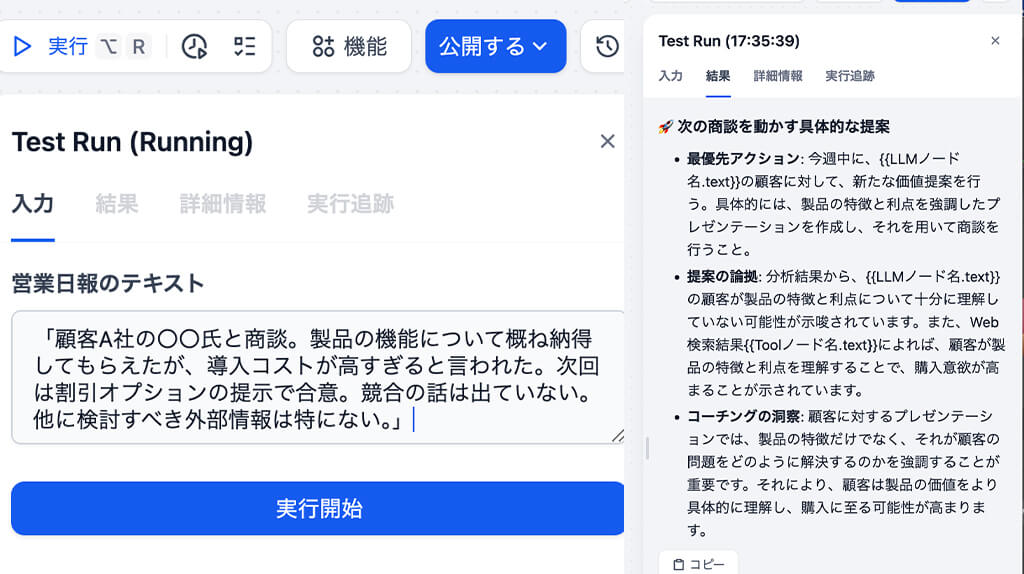

ステップ4:提案生成LLMノードによる最終指示案の生成

最後は、LLMを活用した指示案を生成してもらうための設定です。ステップ3で分岐した両方の経路がこの最終ノードに集約されます。

このノードでもGPT-4oなどのLLMを使用し、SYSTEMプロンプトで「一流のセールスコーチ」の役割を与えることで、最終的な指示案を生成してもらいます。

提案フォーマットは、「最優先アクション」「提案の論拠」「コーチングの洞察」といった項目を厳格に守るよう指示することで、実行可能かつ質の高い指示案の出力が期待できます。

ステップ5: 最終出力とフィードバックの準備

提案生成が完了したら、システムの外側へデータを出力します。

ノードは終点ノードで、直前のLLMが生成した提案テキストを最終出力として設定します。

なお、CRMやSFAといった外部システムとデータ連携を行う際は、この終点ノードの後に、Zapierなどを介して提案内容をCRMのタスク欄やSlackへ自動で書き込む連携処理を追加することになります。

Difyを使ってみた感想

ブロックの設定をしながら各ブロックを繋げていくというわかりやすいUIで、プログラミングができない筆者でも簡易的な日報分析システムを構築することができました。

なお、今回紹介したDifyでの日報分析システムのワークフローや構築方法は一例であり、業種や業務プロセス、ユーザーのプログラミングスキルなどに応じてシステムを構築することができます。

今後も、Difyに関する情報や、業務効率化や生産性向上に寄与する生成AIをはじめとするデジタル技術を紹介していきたいと思います。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。