顧客接点であるカスタマーサポート(CS)部門は、デジタル化の進展により顧客との接点が増え、問い合わせの量も増加し、その内容は複雑化しています。

そのため、大量のメールや問い合わせフォームから送られてくるメッセージの中から、「システム障害」「重大なクレーム」「解約」といった緊急度の高いものや複雑なものを手作業で「仕分け」する作業が必要となります。

しかしこの作業は、重要な問い合わせが大量の一般的な問い合わせの中に埋もれ、発見や上位報告が遅れるリスクを常に抱えており、オペレーターの工数増加と疲弊を招きます。

また、手動の仕分けプロセスを経ることで、対応開始までの時間が長期化し、その結果顧客満足度の低下や離脱リスクが高まってしまいます。

そこで本章ではAIに着目し、問い合わせの自動仕分けにAIを活用することでのメリットや、自動仕分けを実現するための流れ、ノーコード/ローコードプラットフォーム「Dify」を活用した自動仕分けシステム構築ステップなどを紹介します。

AIによる問い合わせの自動仕分けの流れ

ではまず、AIによる問い合わせの自動仕分け(以下、AI仕分け)がどのようなものなのかを理解するため、問い合わせ内容を分類していく流れをみていきます。

1:受付と内容把握

顧客から問い合わせメールやフォームが届くと、AIがそのテキストデータの全文を読み込みます。このプロセスに人の介在は不要です。

2:意図の即時特定と優先度判断

そしてAIは、キーワードの有無だけでなく、文章全体の文脈やトーンを解析します。

例えば、「商品が届かない」という問い合わせに対しては発送部門へ、「操作方法がわからない」場合は製品サポート部門、「このままでは解約したい」という内容については解約阻止専門チームへというふうに分類していきます。

このようにAIは、顧客の真の意図を特定するだけでなく、内容が「緊急トラブル」なのか「一般的な質問」なのかといった対応の緊急度を自動で決定します。

3:通知や担当者への振り分け

AIが判断を下した瞬間、問い合わせは人間によるチェックを待つことなく、コミュニケーションプラットフォームやメールなどの指定先に通知を行います。

これにより、緊急度の高い問い合わせにすぐ気づくことができ、通知先を最もふさわしいチームや、その問題を解決できるスキルを持った担当者へ振り分けることで、より迅速な解決へと繋げることができます。

AI仕分けを実現することでのメリット

AI仕分けを実現することで、以下のようなメリットが期待できます。

CX(顧客体験)の向上

問い合わせをした顧客にとって、問題解決までの「速さ」は満足度に直結します。

AI仕分けを導入することで、担当者に届くまでの初動時間短縮が見込まれ、顧客満足度の向上に寄与します。その結果、競合他社への離脱率の低下に貢献します。

コスト削減と労働生産性の向上

AIが仕分け作業を担うことで、手動仕分けにかかっていた人的工数を削減し、人件費を最適化します。

さらに、オペレーターは単純作業から解放され、複雑な問題解決や、アップセル・クロスセルを狙う能動的な業務といった、付加価値の高い業務に集中できるようになります。

これは、コスト削減だけでなく、収益向上にもつながる可能性があります。

リスク回避と即時マネジメントの強化

AIは、人間が見落としがちな重大なリスクを見逃しません。

例えば、「システム停止」「情報漏洩」「重大なクレーム」といった、経営上のクリティカルな問い合わせを検知し、自動で適切なチームにアラートします。

これにより、問題が社外に広がる前の初期段階で対応することができ、企業のブランドイメージ毀損や、将来的な損害賠償リスクを最小限に抑えることができます。

「市場の声」をリアルタイムで経営に活かす

AIが問い合わせを分類する過程で生まれるデータは、単なる記録ではなく、顧客が抱える課題を定量化した「市場の声」という貴重な経営資産となります。

例えば、「〇〇という製品の機能Aについて、最も頻繁に問題が報告されている」といった製品開発へのフィードバックや、「どのサービスプランの顧客が、どのタイミングで『解約』や『不満』を口にしているか?」といった営業やマーケティング戦略に活用できるデータが蓄積されます。

そして、こうしたAIが分類・分析したデータを、カスタマーサポート部門だけでなく、製品開発部門、営業部門、マーケティング部門と共有することで、データの戦略的な活用が可能となります。

例えば、AIが抽出した「最も多い故障/不満」に基づいて、次の製品アップデートの優先順位を決定するといった製品開発に役立てることができるでしょう。

また、AIが「解約予備軍」と特定した顧客に対し、問題が深刻化する前に先回りして担当者からアプローチしたり、問い合わせの質問内容から顧客が誤解している機能を特定し、Webサイトの表現や広告メッセージを修正することで、問い合わせの発生自体を減らしたりといった活用法が挙げられます。

AIが「分類」と「支援」を両立する仕組み

では次に、AI仕分けの仕組みをどのように実現するのかを解説します。

まず、問い合わせの「正確な分類」と「緊急度の判定」は、機械学習モデルのサポートベクターマシン(SVM)やロジスティック回帰といったモデルが、過去の膨大な問い合わせデータから、請求や技術サポートなど、特定のカテゴリに属する統計的なパターンを学習します。これにより、非常に安定した精度で分類を実行します。

しかし、こうした手法は、安定した高い精度を実現できる一方で、大量の教師データの準備や、専門的なエンジニアによる複雑なモデル構築・トレーニングが必要となります。

そこで注目されているのが、生成AIのLLMを活用し、文脈理解能力を分類に利用する方法です。

LLMは、感情分析モデルによりテキストのトーンを解析し、強い不満や緊急性を伴う表現を定量的に評価し、優先度の決定に役立てます。

これにより、従来のモデルでは難しかった曖昧な表現や新しい種類の問い合わせに対しても、柔軟かつ適切なカテゴリ判断が期待できます。

さらに生成AIは、長文のメールや過去履歴を読み込み、問題の要点と背景を要約し、担当者の状況把握を支援することも可能です。

また、分類された意図に基づき、適切なトーンと情報を含むメールの草案を自動で生成させることで、オペレーターの対応速度の向上を支援します。

Difyを活用した自動仕分けシステム構築ステップ

では次に、実際に簡単なAI仕分けシステムを構築するステップを紹介します。

本章では、生成AIアプリケーションを簡単に構築・運用するためのノーコード/ローコードプラットフォーム「Dify」を活用し、AI仕分けシステムを構築する方法を解説します。

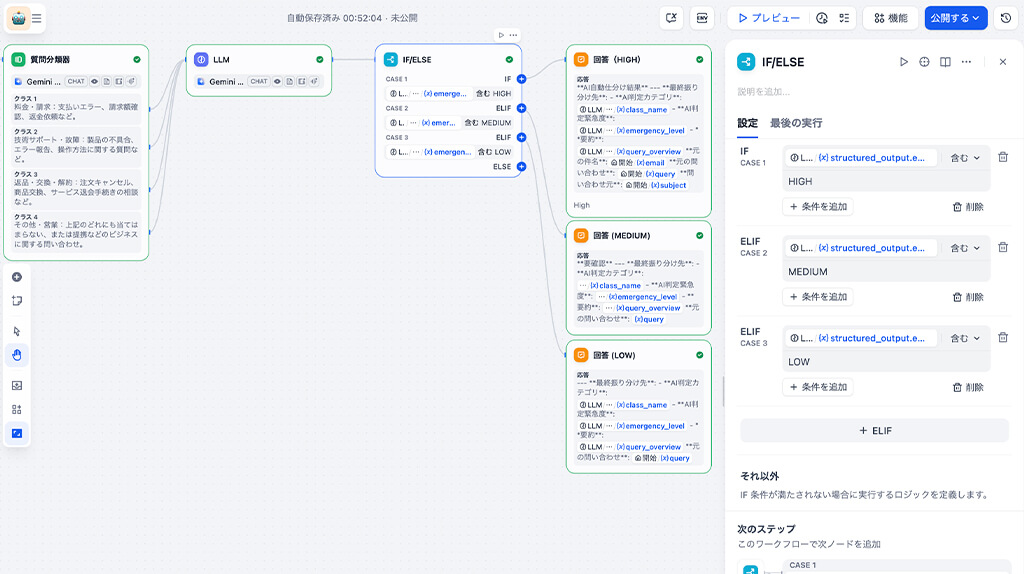

問い合わせの受付とカテゴリ分類(質問分類器ノード)

ワークフローの最初のステップは、顧客からの生データをAIが理解できるように整形することです。

そこで「開始」ノードでは、CRM(顧客管理システム)やメールサーバー、問い合わせフォームなどとAPI連携し、顧客が入力した問い合わせ本文や件名を取り込むことを想定し、「本文」「件名」「email」という3つの入力フィールドを用意しました。

入力フィールドは、連携する既存システムに合わせて設定します。

そして、開始ノードが顧客の本文を受け取ると、次の質問分類器ノードへと本文の内容を渡します。

今回質問の分類は、「料金・請求」「技術サポート・故障」「返品・交換・解約」「その他・営業」という4つのクラスに分けました。

質問分類器ノードのLLMは、開始ノードから送られてきた本文の内容が、4つのクラスのどれに当てはまるのかを分析し、いずれかに自動で振り分けます。

緊急度評価と要約の生成(LLMノード)

分類が完了した後、その情報をLLMノードに送り、優先順位の決定と、効率的な対応のための要約を生成します。

以下のようなプロンプトを打つことで、LLMノードが分類結果と本文を基に、緊急度と要約の2つのデータを同時に生成してくれます。

問い合わせ内容と分類カテゴリに基づき、以下のタスクを実行してください。

1. 緊急度の評価: 問い合わせ本文から緊急度を判断し、HIGH, MEDIUM, LOW のいずれかで評価してください。

2. 要約の生成: 問い合わせ本文を読み、対応者が状況を素早く把握できるよう、30字以内で簡潔に要約してください。

# 入力:

– 分類カテゴリ: {{#1762928092331.class_name#}}

– 問い合わせ内容: {{#1762824757898.query#}}# 出力:

– 分類カテゴリ:

– 要約:

– 緊急度:

優先度に基づいた振り分け(IF/ELSEノード)

次に、LLMノードで決定された緊急度に基づいて処理経路を分岐させるため、IF/ELSEノードを活用します。

これにより、近況度に応じた回答や通知を行うことができます。

結果出力と外部通知(回答ノードとAPIノード)

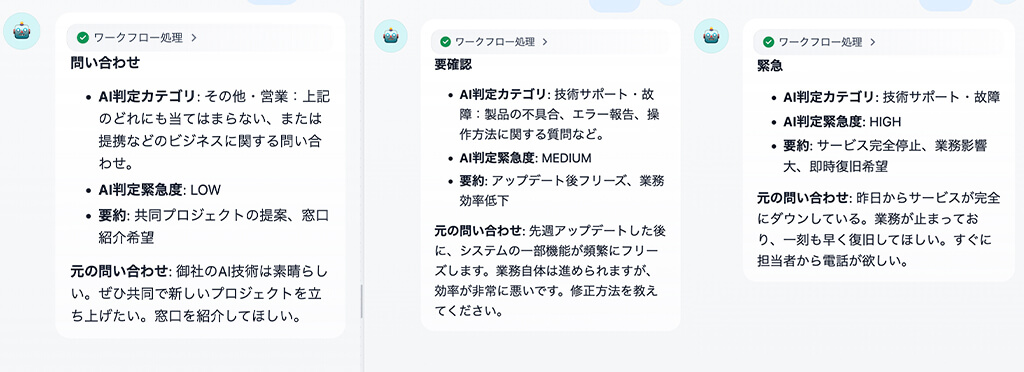

そして最終的に、結果出力と外部通知を行います。今回はPoCとして、すべての分岐先を「回答」ノードにつなぎ、結果を出力させました。

回答ノードでは、「HIGH」「MEDIUM」「LOW」の各経路を通ってきた問い合わせに対して、冒頭に「緊急」や「要確認」といったメッセージを提示するように設定しました。

試しに以下の3つの質問を入力したところ、内容に沿って優先順位を決め、それぞれの回答ノードにて適切に処理されました。

- 「御社のAI技術は素晴らしい。ぜひ共同で新しいプロジェクトを立ち上げたい。窓口を紹介してほしい。」

- 「先週アップデートした後に、システムの一部機能が頻繁にフリーズします。業務自体は進められますが、効率が非常に悪いです。修正方法を教えてください。」

- 「昨日からサービスが完全にダウンしている。業務が止まっており、一刻も早く復旧してほしい。すぐに担当者から電話が欲しい。」

なお、本番環境では、この最終ステップで実際の通知やタスク生成の設定を行うことができます。

例えば、「HIGH」「MEDIUM」の問い合わせはGmailやSlackなどの外部サービスに即座に通知させ、「LOW」の問い合わせはCRMの通常のキューにタスクとして生成されるといった仕様にすることができます。

まとめ

このように「Dify」を活用することで、比較的低コストかつ簡易にAIを活用したシステムを構築することができました。

緊急度の判断は想定していた通りに行ってくれ、要約も適切に行われており、一定の精度を確認できました。

しかし、問い合わせ内容が長く複雑である場合が多いケースにおいては、プロンプトで細かな指定を加えたり、最終的には人が全文を確認するワークフローにしたりするなど、工夫が必要だと感じました。

なお、「Dify」を活用した営業日報のチェックを自動化する方法も紹介しているので、気になる方は以下の記事も参照してください。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。