広がる無人店舗

深センには、意欲的な無人店舗が何種類もできていて、中国人であれば実際に試すことができる。

当初、アンテナショップ的にやっていると教えられた無人店舗だが、案外普通に使っている人が多いところを見ると、テストサービスとはいいがたい状態でもあるといえる。

万引や、強盗の被害がありそうだと懸念する声があるが、決済手段としてのWeChat Payは個人の与信情報と紐ついているということと、町中いたるところにカメラが設置されているため、そう簡単に逃げとおせないということもこの仕組みが機能しているポイントだといえる。(一方で、ある意味管理社会だから成り立っているともいえる)

無人コンビニ QR方式

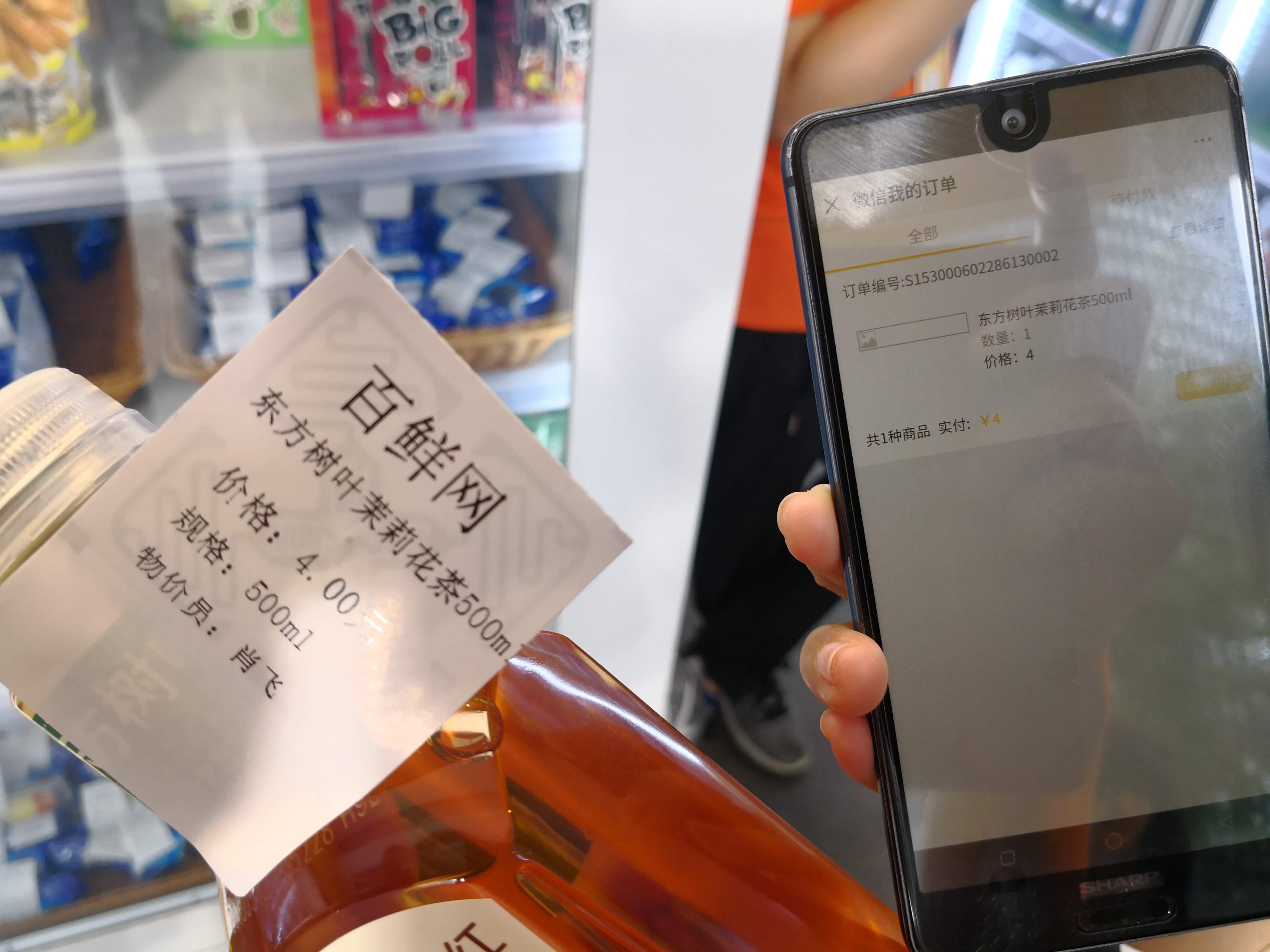

QRコード方式での無人コンビニでは、WeChat Payやアリペイのアプリで棚のQRコードを読み取る。承認すると陳列棚の鍵が開く。その後、商品についているバーコードを読み取り決済をすますというやり方だ。

無人コンビニ RF-ID方式

RF-ID方式での無人コンビニでは、棚を開けるところまでは同じだが、商品にRF-IDがついているので、それを棚から取り出すと反応して決済を行うというものだ。

無人スーパー

無人スーパーも出入り自由だ。商品についているバーコードをアプリで読み取り決済をするだけでよい。

無人餃子店

餃子店のミニアプリを立ち上げると、メニューが表示され、商品を選ぶ。そして決済すると、厨房から餃子が運ばれてくる。

顔認証ケンタッキー

ケンタッキーでは、顔認証によって個人を識別し、商品購入ができる機械が設置されていた。

シェアバイクなども、広い意味でいえば無人でサービス利用ができるもので、前述したとおり監視社会であること、与信がきちんとできていることを前提にしたサービスは今後も増えていくことが考えられる。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWS代表

1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。

フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。

大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。

著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。