3. 不確実性の高い時代には、「ダイナミック・ケイパビリティ」の高い企業が強い

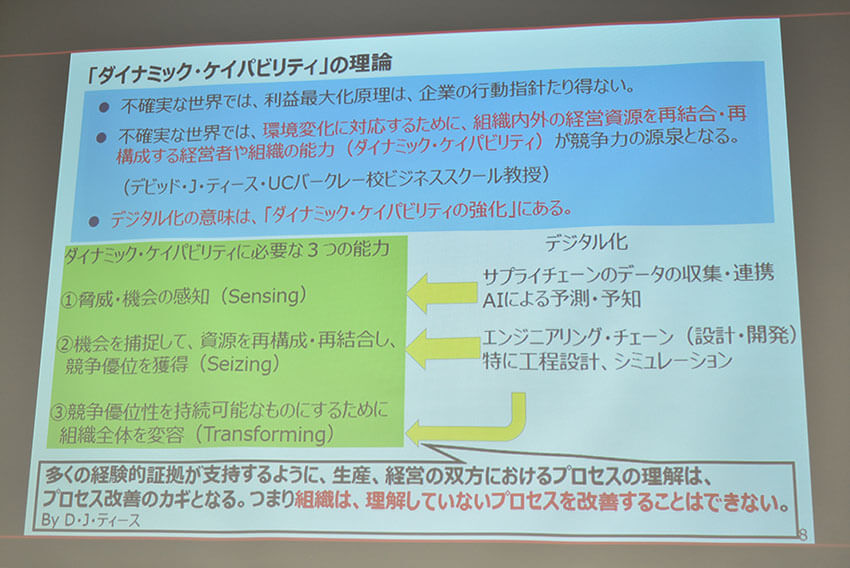

ティース教授の趣旨は、「簡単に言うと、不確実な世界では企業の行動指針は『利益の最大化原理』ではない」(中野氏)ということである。

「なぜなら、未来を予測できなければ、利益の最大化を計算することができない。その代わり企業が優先して行うべきことは、環境変化にすばやく対応できるように準備しておくことだ。不確実性の高い社会では、環境変化にすばやく対応できる(ダイナミック・ケイパビリティが高い)組織が生き残る」(中野氏)

では、「ダイナミック・ケイパビリティ」を高めるにはどうしたらよいのか? そのカギを握るのが「デジタル化」ではないかと中野氏は提案する。

「IoTやシミュレーションなどのデジタル技術は、ダイナミック・ケイパビリティを高めるのに非常に役に立つはずだ。不確実性の高い社会では、瞬間的には収益とはならなくても、デジタル技術に投資してダイナミック・ケイパビリティを高めておくことが大切なのではないか。製造業においては、生産性向上と安定稼働は大前提。それに加えて、リアルタイムのデータ収集や柔軟な工程変更のしくみなどにより、ダイナミック・ケイパビリティを高めることが重要だ」(中野氏)

また、中野氏は、ハーバード・ビジネス・レビュー「デジタルトランスフォーメーションの再評価:企業文化とプロセスの不可欠な変化」によると、デジタルトランスフォーメーション(DX)が有効だと答えた企業は世界でも13%にすぎず、「DXが進んでいる企業の中では、協力的で透明性のある企業文化ほどDXがうまくいくという結果が出ている」とレビューの要点を紹介した。

「デジタルツールを導入すると社内のコミュニケーションが向上し、DXがうまくいくのではない。社内のコミュニケーション能力が高い企業がデジタル化を進めるとDXがうまくいくという因果関係が明らかになっている」(中野氏)

なお、ダイナミック・ケイパビリティが高い企業ほどビジネスモデルが「垂直統合」に移行していく傾向にあるとして、中野氏は次のように述べる。

「垂直統合(自前主義)と聞くと古臭く、批判的な概念だった。しかし、今のAmazonやGoogle、インテルを見ていると、どの企業も自前主義だ。日本ではソフトウェアの領域まで拡大しているトヨタもそうだ。気がつくと、強い企業は『メガ自前主義』をやっている。自前主義のデメリットは、情報伝達がスムースにいかず、組織が硬直化することだ。しかし、(私の仮説では)デジタルが進むと、組織が巨大でも『ダイナミック・ケイパビリティ』が高いために、硬直化しないのだ。硬直化しないなら、自前主義によってバリューチェーンをすべておさえた方がメリットがある」(中野氏)

また、自前主義が進むもう一つの理由は、やはり不確実性だという。さきほどのモジュラリティの議論でもあったように、バリューチェーンを広範囲に広げておくよりも、自社で抱えこんだ方が不測の事態に対応しやすい。「つまり、(1)『デジタル化によってダイナミック・ケイパビリティが高まること』と(2)『不確実性の高まり』の両方によって、これからは自前主義の動きがもう一度起こる可能性がある」と中野氏は語る。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。