インターネット上のコミュニケーション手段として定着しているLINE。そのLINEが、オフラインでの活動を広めている。

今回、その中でもMaaSの取り組みが具体的になってきたということで、プロジェクトの内容や実例をベースに、LINEが考えるMaaS像やその先にある構想などを、LINE株式会社 マーケティングソリューションカンパニー 広告・法人事業本部 プラットフォーム事業開発室 ビジネスデザインチーム 福田 真氏と、Developer Product室 Technical Evangelismチーム マネージャー 比企 宏之氏にお話を伺った。(聞き手:IoT NEWS代表 小泉耕二)

「オフライン領域のDX」を加速させる

IoTNEWS 小泉耕二(以下、小泉): LINEのプラットフォームを活用してMaaSの実装をしていくということですが、まずはLINEが考えるMaaS像について教えてください。

LINE 福田真氏(以下、福田): 私が所属しているチームでは、MaaSを「オフライン領域のDX」として位置付けています。

もともとコミュニケーションアプリとしての「LINE」は、東日本大震災をきっかけに「身近な大切な人との関係性を深め、絆を強くするコミュニケーション手段」として生まれました。

現在は「Life on LINE」というビジョンを掲げ、24時間365日生活のすべてを支えるライフインフラになることを目指しています。

このビジョンの実現に向けて様々なサービスの設計を行う過程で、オフライン環境で発生するリアルな「移動」が欠かせない要素となってきました。

また、昨今の少子高齢化や新型コロナウイルス感染症の影響により、観光客の減少や地域の衰退など、移動にまつわる社会課題がこれまで以上に顕在化しているという危機感を、取引先の方々との会話のなかで強く感じてきたことも大きかったです。

LINEを活用した「身近なMaaS」の実現にチャレンジすることで、移動体験を含めた「オフラインのDX」を加速させようと、今回のプロジェクトを開始しました。

LINE×クラウドで地域のMaaSを支援する

小泉: 今回のプロジェクトにおいては、LINEの役割はどのようなものなのでしょうか。

福田: 今回のプロジェクトを発表した際、「LINEが新たなMaaSのサービスを始めた」という印象を持たれた方もいらっしゃったかと思います。

しかし、今回のプロジェクトの主役はあくまで地域の事業者や自治体であり、当社はLINEのプラットフォームとクラウドを掛け合わせ、皆様のMaaSの取り組みを支援していく、という役割です。

MaaS領域で早くから日本マイクロソフト社との連携を進め、「Microsoft Azure」のパートナーの4社(Colorkrew、パーソルプロセス&テクノロジー、FIXER、MaaS Tech Japan)と共に、プロジェクトを推進しています。

小泉: 実際に具体的な取り組みはスタートされているのでしょうか。

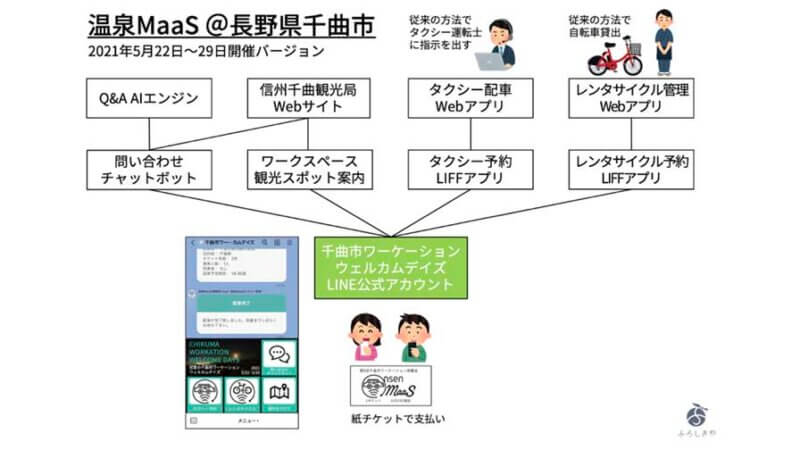

福田: 先行事例として、長野県千曲市で地域のコンサルティング事業を行うふろしきやにて、ワーケーション体験会の中でLINEを活用した「温泉MaaS」の実証実験が行われました。

千曲市は温泉街や美しい自然などの観光資源を持つ地域です。ワーケーションの体験会では、仕事をしながら息抜きに温泉に入ったり、美味しい物を食べたり、新たな学びがある、という取り組みです。

体験会のなかでは移動する機会が多くある一方で、駐車場の確保が難しいという問題や、鉄道の本数に限りがあるなどの課題がありました。

そこでLINE公式アカウントを活用してもらい、タクシーやレンタサイクルの予約、観光スポットの案内、チャットボットをベースとしたお問い合わせなどが一元的にできるシステムを構築いただきました。

導入者・利用者共に得られるメリット

小泉: LINE公式アカウントを活用するメリットはなんでしょうか。

LINE 比企宏之氏(以下、比企): 事業者側のメリットは、機能一つから実装することができ、実際にユーザーに利用してもらいながら変更や追加ができるという点です。

利用者側のメリットは、アプリダウンロードをせずに利用できる点や、既にLINEを利用したことのあるユーザーであれば慣れ親しんだUIでスムーズに利用することができ、結果的にUXが向上すると考えています。

UXとは、「ユーザー・エクスペリエンス」のはずです。しかし各事業者が独自のUIを作りすぎた結果、「ユニーク・エクスペリエンス」になっているのではないかと感じています。

例えば、移動先・旅先に行って新たにアプリをインストールした場合、いつもと勝手の違う操作は使いづらく、自分の後ろに人が並んでいたりすると焦ってしまい、現地にいるのにサービスから離脱してしまう恐れがあります。

本来のUXとは、「ユニバーサル・エクスペリエンス」だと考えています。つまり、誰にとっても分かりやすい体験である、ということです。

特にオフラインの領域では、ユーザーが偶然サービスと接触する場合が多いので、いかにフリクションレスで学習コストがかからない体験であるかが大切です。

このUX(ユニバーサル・エクスペリエンス)を強制するつもりはありませんが、事業者がユーザーのフリクションを少しでもなくすことができるよう、LINE APIを活用した様々なビジネスモデルにおけるユースケースと、クライアント事例を紹介している「LINE API Use Caseサイト」をリリースしています。

オフラインDXのサービスや、UXを検討される方々にとって羅針盤のような存在になればと思います。

「LINE API Use Caseサイト」に関する以前の記事はこちら。

福田: 現在、様々な事業者や自治体によるMaaSの提供や実証実験が行われていますが、あくまでサービスアプリはバラバラで進んでいるケースが多いと感じます。

今後、ユーザーの日々の暮らしを支える新たな移動サービスとして、いかに自然に提供していけるかが重要なテーマになってくると考えており、LINEが支援できるのはこの部分ではないかと強く感じています。

導入しやすさを考えたデジタル技術の活用

小泉: 温泉MaaSの実証実験では地域のタクシー配車ができるとのことですが、具体的にアプリでは何ができるのでしょうか。

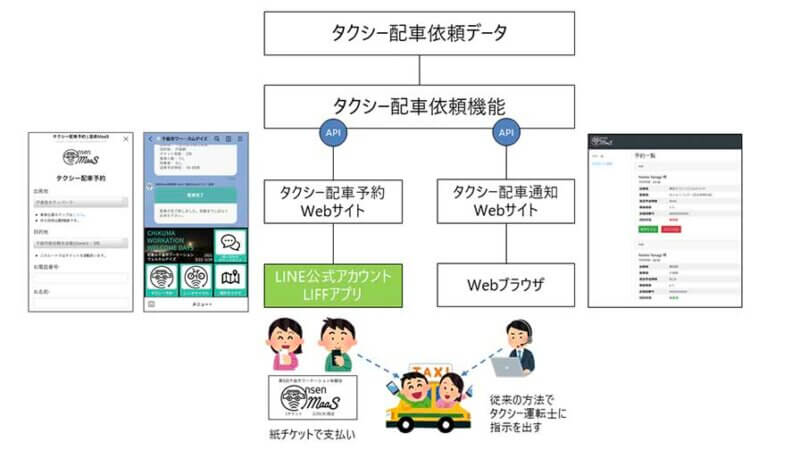

福田: アプリにて配車予約、予約完了時の通知、到着の案内を受けられるようになっています。

小泉: そうすると地域のタクシー会社やドライバーとの連携も必要になってくると思うのですが、どのように進めたのでしょうか。

福田: 今回地域のタクシー会社やドライバーとの連携がうまく進んでいる理由は、2つのポイントがあると思っています。

1つ目に、地域の中で強いリーダーシップを発揮するプレイヤーが存在するということです。今回で言えば、ふろしきやがまとめ役となり、地域のタクシー会社を始め自治体や観光局など様々な関係者を巻き込み、理解を得ながら着実に取組みを進められています。

2つ目に、良い意味で現場のオペレーションを一気に変えず、今回のシステムを導入されているということです。

地域のタクシー会社には、Microsoft Azure上に構築した配車管理用のダッシュボードをご利用いただいています。ユーザーがLINE上で配車予約をすると、地域のタクシー会社のダッシュボード上に情報が連携されるようになっています。

あとはオペレーターが、そのダッシュボードの情報をタクシードライバーへ共有し、タクシーが予約された時間に指定された場所へ向かう、といった流れです。

つまり、現場にとっては従来通り電話で予約を受け付けるか、ダッシュボード上で予約情報を確認するか、という差だけになります。

この取組みを通じて、「まずはできるところからチャレンジしてみる」ということがとても重要だと感じています。

実際に、5月のワーケーション体験会のアンケート回答者のうち、温泉MaaSのチケット利用者の全てがタクシーを利用されました。利用者の方からは、「スムーズに利用できてよかった」と嬉しいお声もいただきました。

こうした成功体験を重ねることで、事業者の方々がさらに次のステップへ進むモチベーションにも繋がります。

様々な分野の「仲間」が使いやすいプラットフォーム

小泉: デジタル技術を使えるポイントはたくさんあっても、運用する人の作業を変えないために、あえて全てを盛り込まなかったということですね。

素晴らしい取り組みだと思いますが、さじ加減が非常に難しいと感じました。どのようにデジタル技術導入の加減を決められたのでしょうか。

福田: やはり地域の実情を知るふろしきやと共に進めさせていただけたのが大きなポイントだと思います。今回は日本マイクロソフト社にも多くの支援をいただいていますが、MaaS領域においては当社単体で進めるのではなく、仲間を増やしながら進めていくべきだと考えています。

比企: 私も「仲間を増やす」という点は非常に重要だと考えています。

日本の場合、交通事業は国の公共事業として行っているというよりは、各地域の交通事業者によって成り立っています。

ですから、単純にLINEのサービスを展開するのではなく、交通事業者を含めた地域の方々の協力が不可欠だと考えています。

一方、各地域に合わせたサービスを一から構築するのは、コストや時間の整合性を考えると難しくなってきます。

そこで今回の千曲市での取り組みでは、大量な先行投資を行わず、簡単に横展開できる仕組みを構築したことにより、地域の方にも開発側にも好評を得ています。

小泉: シナリオメイキングがうまくいったという側面と、そのシナリオにLINEのプラットフォームがスムーズに乗ったという点がうまくいった秘訣ですね。

LINEが考える「Beyond MaaS」の世界

小泉: 今後の展望や構想について教えてください。

比企: LINEが提供できる強みは、「移動×〇〇」というBeyond MaaSの世界で発揮されるものだと考えています。

つまり、移動を全てLINEで行えるというものではなく、移動の周辺も含めた領域でLINEのプラットフォームをうまく活用してもらうというイメージです。

このプロジェクトとは別の動きになりますが、すでに東急との取り組みで、LINEを活用したBeyond MaaSをイメージしやすい実例があるので紹介します。

東急は、沿線にリテール、モビリティ、ライフライン、ホテル・エンタメといった独自経済圏を築かれていますが、オフラインでのデジタル接点の創出に課題を持たれていました。

例えば、スーパーマーケットの東急ストアでは、以前からネイティブアプリを展開されていましたが、ユーザー数は7年間で約9万人と伸び悩んでいました。

そこでLINE公式アカウントを開設いただいたところ、1年間で約20万人のユーザーに友だち登録をしてもらうことができました。

現在は、TOKYU POINTやPASMOのデータなどの各事業データを連携させ、東急のID連携顧客基盤の構築に取り組まれています。

これにより、東急は多岐に渡る顧客情報や行動履歴を一元に管理できるようになります。

このように、移動の先にある様々なサービスとの連携もLINE上に実装することで、オフラインのDXを推進していきたいという構想があります。

福田: 今後は各地域の事業者様とともに、新たな事例をつくりあげる動きを進めます。

また、検討を進めていただけるよう、当社からもBeyond MaaSの具体的なユースケースをどんどん発信していきたいです。

具体的には、当社のLINE API Use Caseサイト上で、「新しい移動体験を、LINEで」というデモを公開しています。

そして7月には、「駅すぱあと」を展開するヴァル研究所と共同で「イベント×MaaS」のユースケースデモも公開しました。

「イベント×MaaS」のデモアプリは、花火大会の座席の予約、決済、会場までの経路検索、最寄駅から会場までのデマンドバスの配車予約といった一連の流れを、LINE公式アカウントにて一気通貫で行えるものになっています。スマートフォンで操作できるので、是非試していただきたいです。

また、これから「移動×〇〇」を実現しようとしている各事業者の方々が、システム開発を行う際にどのようなシステム構成で行えば良いのかを含めて、オープンに情報公開しています。様々な事業者がMaaSを検討する際に活用いただければ幸いです。

現在はリテールとMaaSを掛け合わせたOMOのデモも準備を進めています。様々な分野の仲間と共に事例を増やし、Beyond MaaSの世界をつくりあげていきたいと考えています。

小泉: 本日は貴重なお話をありがとうございました。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。