株式会社構造計画研究所と国立大学法人電気通信大学 先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センター 石橋 功至教授は、ミリ波帯において、多数同時接続と超低遅延を同時に実現する無線通信方式を実証した。

今回の実証実験では、構造計画研究所のソフトウェア無線技術を活用し、ミリ波による無線通信可能なサービスエリアを実機で構成。電気通信大学が考案したGF-NOMA方式と復調アルゴリズムを動作させることで、ミリ波帯で多数同時接続と超低遅延を両立した通信が可能なことを示した。

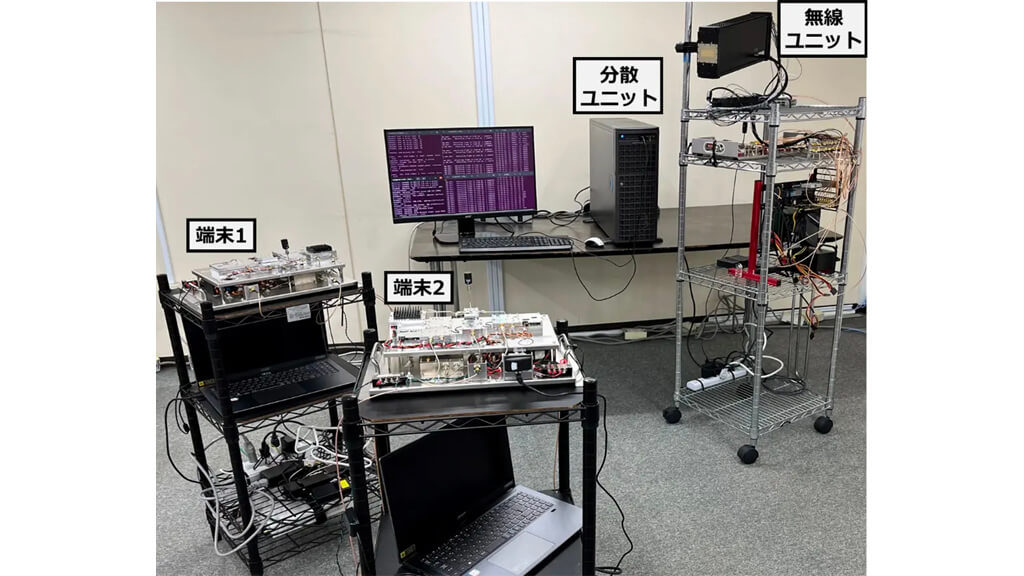

具体的には、28GHz対応の基地局および端末を、通信機能をソフトウェアで実装することで、通信方式の切り替えを自由にできる無線機(ソフトウェア無線機)をベースに構築。

信号処理機能は5GシステムのオープンソースソフトウェアであるOpenAirInterface(OAI)を用いることで、ミリ波対応5G無線通信環境を構築した。

今回は、OAI上に新たなGF-NOMAを拡張実装することで、新たな通信方式を検証する5Gシステム基盤として用意し、その検証基盤を用いて実証実験を行った。

2台の端末から同時に同じ周波数・時間リソースを使用して、小容量(10 kbps程度)のデータを送信し、基地局側では専用ハードウェアでなく汎用PCを用いて、3.5ミリ秒(最良値)の遅延で受信データの復調まで2台分ともにできることが確認された。

これにより、ミリ波帯の5G通信において、多数同時接続と低遅延を同時に満たす検証方式を技術的に実証することに成功した。

今後は、今回実証した通信技術の実用化により、超多数のロボット制御やセンサによる情報収集の効率化に繋げられることが期待されている。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

膨大な記事を効率よくチェック!

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。