5Gは、産業基盤としての活用が注目される一方で、5Gの普及に伴い、ネットワークの使われ方が多様化し、トラフィック(通信データ量)の計画・管理が困難となることが予想されている。

そのため、変化に追従できる機敏性・柔軟性と、テレコムネットワークとして求められる高信頼性の両立が必要とされている。

また、トラフィックや収容回線数の肥大化などの課題に対して、大容量・省エネルギーで運用できるシステムの実現が求められている。

こうした背景のもと、日本電気株式会社(以下、NEC)と国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、NEDO)は、2020年度よりNEDOの「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」において、「ポスト5G時代のモバイルコアの実現に向けた高信頼性・柔軟性を両立するクラウド技術拡張に関する研究開発」に取り組んでいる。

そしてNECは本日、クラウド技術による柔軟性と、テレコムネットワークへの導入に対応した高信頼性を併せ持つ5Gコアネットワーク(5GC)の開発に成功したことを発表した。

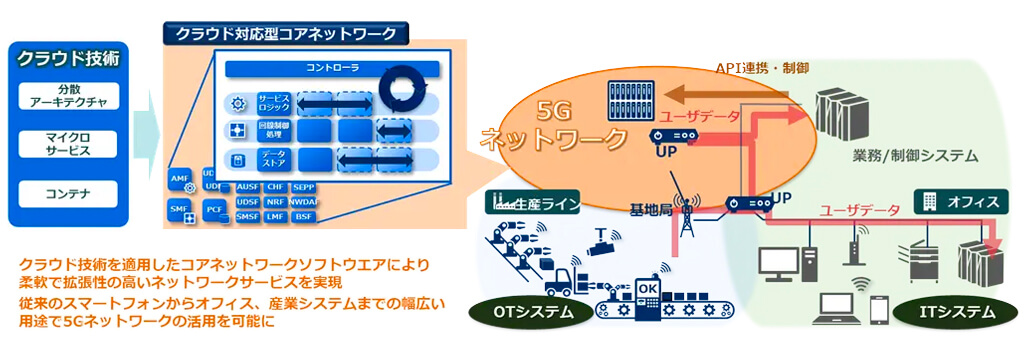

5GCは、携帯電話網の制御などを行うソフトウェアだが、今回NECが開発した5GCは、クラウド技術を適用することにより、サービスの多様化、トラフィックの肥大化への柔軟な対応が可能になる。

従来の仮想化技術では、1システムを一つの制御単位として扱う構造だったが、今回の開発テーマでは、コンテナ化技術や分散ソフトウエア技術、個々の独立したサービスを組み合わせてアプリケーションを構成するマイクロサービスアーキテクチャといったクラウド技術を用いることで、サービスや通信処理をマイクロサービスの単位に適切に分割する。

これにより、従来の仮想化技術に比べてネットワークリソースアサインの機敏性や柔軟性が向上するとともに、マイクロサービス単位でのシステムの配備・運用が可能となることで、モジュールの新設・増設にかかる時間を従来の10分の1に短縮することができる。

また、産業ITシステムでの活用を見据え、ネットワークの設定・制御に、外部のネットワークシステムからアクセスを可能とするオープンAPIを搭載している。

これにより、汎用(はんよう)的なWebサービスで用いられるプロトコルによるシステム間インターフェースを介して、5GCを産業ITシステムの延長として直接利活用できるオープンなネットワークシステムを可能にしている。

さらに、信頼性を確保するため、テレコムネットワークの制御特性に応じた可用性モデルを実現することで、サービスを中断すること無く機能アップデートでき、過剰な負荷が集中した際にもシステムダウンしない仕組みなどを搭載している。

データを送受信するための伝送経路となるデータプレーンでは、ハードウェアを活用したパケット高速転送技術を開発し、消費電力当たりのデータ転送量(スループット)で、従来比2.8倍を実現した。

まず、大容量化技術に関しては、CPUなどのリソース利用効率を改善してパケット転送効率の向上(パケット高速転送技術)を実現すると同時に、ソフトウェア処理を汎用ネットワークカードへオフロードする技術を開発した。

また、省電力化技術に関しては、従来、トラフィック変動によらず、一定のハードウェアリソースを使用するため電力も一定に消費していたが、今回の開発テーマでは、トラフィックの時間変動に合わせて、ハードウエアリソースを動的制御することで、省電力化を実現した(負荷判定技術)。

これにより、トラフィックの閑散時には、消費電力を従来比で最大20%削減可能であることが確認された。

NEDOは、今回の技術開発をはじめ、今後もポスト5Gに対応した情報通信システムの中核となる技術を開発することで、日本のポスト5G情報通信システムの構築・製造基盤強化を目指すとしている。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。