2019年9月3日〜5日、東京ビッグサイトにて東京インターナショナルギフトショーが開催された。世界中のIoT商品の流通から、オリジナルのIoT家電の企画/開発/販売を行っているプラススタイル株式会社 取締役社長 近藤 正充氏による「家電のloT化がもたらす未来のスマートライフ」と題した講演を紹介したい。

スマート家電の現状と今後の市場価値

まず近藤氏から、IoT・スマート家電の認知度や普及率を世界と比較しながら説明がなされた。

日本でのIoTの認知度は82.4%(三菱UFJリサーチ調べ)でありながら、普及率は5.3%と、認知はされているがまだ実用段階に入っていない現状について述べた。

一方世界のIoTの導入率(情報通信白書)は、2015年時でアメリカが40%を超え、日本、イギリス、ドイツ、中国、韓国は10%〜と20%とアメリカが突出している。

そして2020年度の推移予測では、諸外国がアメリカと並び80%程度まで伸びるのに対し、日本は50%程度と大きく遅れをとる予測がされている。

この遅れを象徴する例がスマートスピーカーの所有率(アクセンチュア調べ)である。日本は中国、ブラジル、メキシコ、アメリカ、インドと比べ、半数以下と大きく差が出ている。

さらに日本国内でのスマート家電の市場調査(マクロミル調査)では、スマート家電を知っていると答えたのは16.5%で、現在利用中6.2、購入予定あり13%といずれも低い水準となっている。

その理由について近藤氏は、「日本は諸外国と比べて家電の能力が非常に高く、一度購入するとなかなか買い換えるという機会が少ない。」と述べ、なぜスマート家電を使っていないのかという市場調査(プラススタイル調べ)では、「費用面」が圧倒的な理由となっており、次いで「自分がやりたいことと違う、特にやりたいことだと思わないから」「接続や設定が面倒・難しそうだから」と続く。

こうしたことから、近藤氏は、「世界の消費者がIoTを所有していく流れと日本での遅れは参入の機会だ」と語り、課題である費用面を解決するためにプラススタイルでは低価格な商品の開発を行っているという。

また、日本特有のニーズに応えるため、日本の家具に合わせた大きさのスマートロボット掃除機の開発や、日本での消費がほとんどであるE17(口金のサイズ)電球のスマート化などを展開している。

IoT商品を様々な業界で販売していく

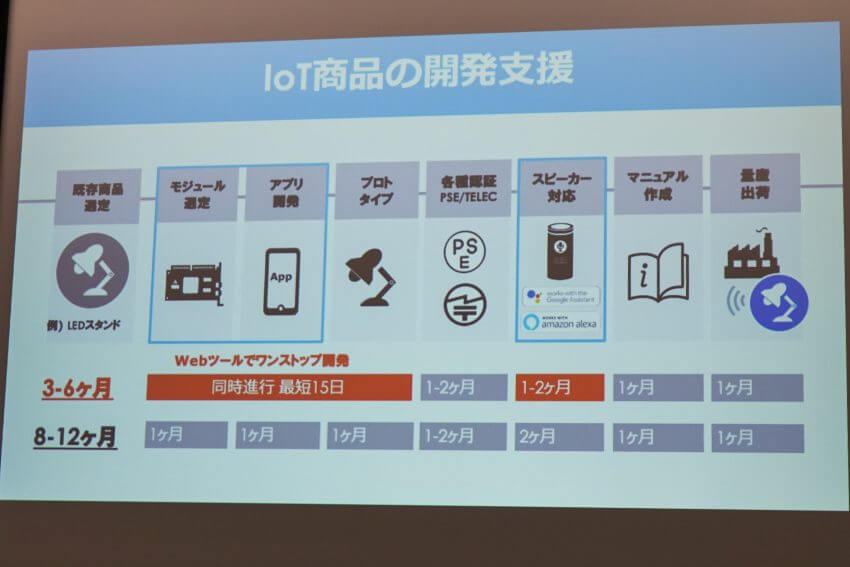

そしてプラススタイルでは、自社がIoT商品を作る過程の中で見えてきた課題や必要不可欠な部分を抽出し、他社がIoT商品を作っていく際のサポートサービスも行なっている。

これはモジュール選定から出荷量産までをサポートするものだが、中でもモジュール選定・アプリ開発をwebツールで行い、通常1ヶ月程度かかる工程を15日で行うことができることが特徴だ。

特に家具や雑貨、ファッションなど、IoTとかけ離れた分野での開発が行えるようにこうした取り組みを行っているという。

そして近藤氏は、「IoT商品は消費者が便利になるということはもちろんだが、企業がコンシューマー向けIoT商品を製造するメリットもある。」と説明した。

例えば製品開発のためのデータ収集の容易性(適切な許可や管理が必要)や、万が一リコール対象商品が出た際にソフトウェア側から使用できなくしたり、回収・交換の情報を商品にポップアップさせたりすることで、手間やコストの削減に大きく貢献するという。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。