トマトの生育監視から橋梁のインフラ管理、工場の予知保全まで幅広く対応

大原: IoTがなかなか進まない理由として、無線通信が足かせになっている部分があると思います。そこで、「UNISONet」が世界中で使われることで、IoTをもっと普及させていくということが弊社のミッションです。

具体的には、UNISONetの標準化、IP化、IEEE標準の取得が一つのゴールとして考えています。そこに向けて、私たちがまず進めたいことは、UNISONetの無線モジュールをパートナーさんの製品に搭載していただくということです。

ただ、やはりベンチャーの無線規格なので、「はい、わかりました」と言ってすぐに導入してくれる企業さんは多くありません。そこで、まずは我々の方でセンサーを用意し、「sonas xシリーズ」としてソリューションを含めて提供しています。

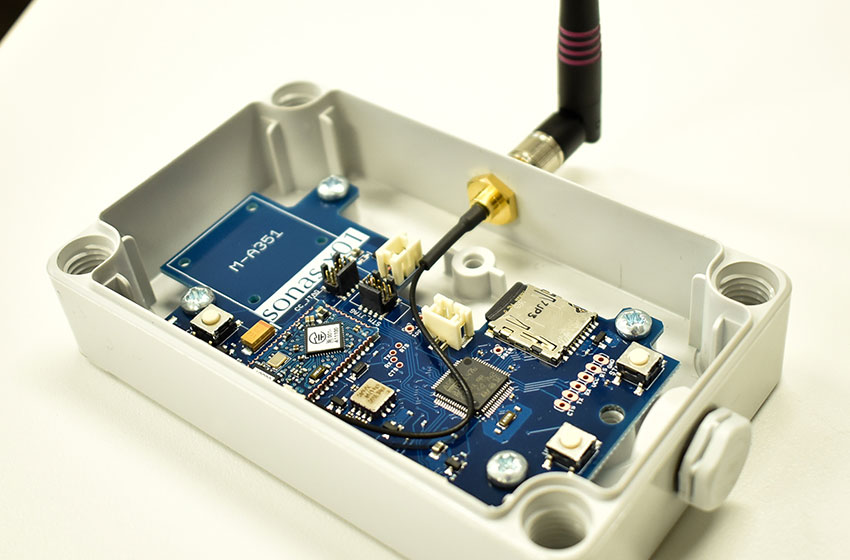

たとえば、加速度センサーです(上の写真)。これは、私たちが基板から起こしてつくっています。センサー・無線モジュール・省電力センサ・プロセッサ・ストレージがすべて組み込まれていて、電池を入れればすぐに使えます。無線モジュールは内製化しています。

また、ハードウェアの他に、現場での計測を補助するようなWindowsのソフトウェアもありますし、ゲートウェイからLTEでクラウドにデータを送り、クラウドベースで使えるアプリケーションも用意しています。

小泉: 企業には既に販売しているんですか。

大原: はい。昨年だけで400台ほど販売しました。メインは土木建築関係の企業さんになります。

キャッチーな事例ですが、長崎の軍艦島で使われています。軍艦島には、築100年以上が経っている日本最古の鉄筋コンクリートの建物があります。見るからに、もう崩れそうなんですね。

この建物が崩れるときの現象をとらえ、知見化することで、たとえば地震が起きた時に、「あそこの庁舎は大丈夫か」などの判断に使えることが期待されています。

あとは橋梁です。橋の寿命は50年と言われる中で、その寿命を越えてしまう橋の割合が2023年には40%になると言われています。

今は点検作業を目視で行っていて、5年に1度と実質義務付けられているのですが、かなりのコスト負担となっています。それをセンサーでサポートしようと、取り組みをしています。既に数年設置して、問題なく動いている事例もあります。

あとは、もう少し産業をひろげて、工場や発電所ですね。産業機械や発電機に使われるモータの軸受(ベアリング)は消耗品です。その交換時期を加速度センサーが取得した振動データから、導き出すことができます。

現時点では、加速度を計測するタイプが主に売れています(温湿度センサーもあります)。アプリケーションに依存しない無線がUNISONetの特徴ですから、トマトの生育状況の監視やオフィスの働き方改革まで、幅広く貢献していきたいと考えていきます。

次ページ:他社との協業も推進

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。