他社との協業も推進

小泉: マルチホップですから、センサーは中継機にもなるということですよね。また、どこから送っても構わないというルーティングレスの特性を使うと、センサーは出口にも入口にもなります。

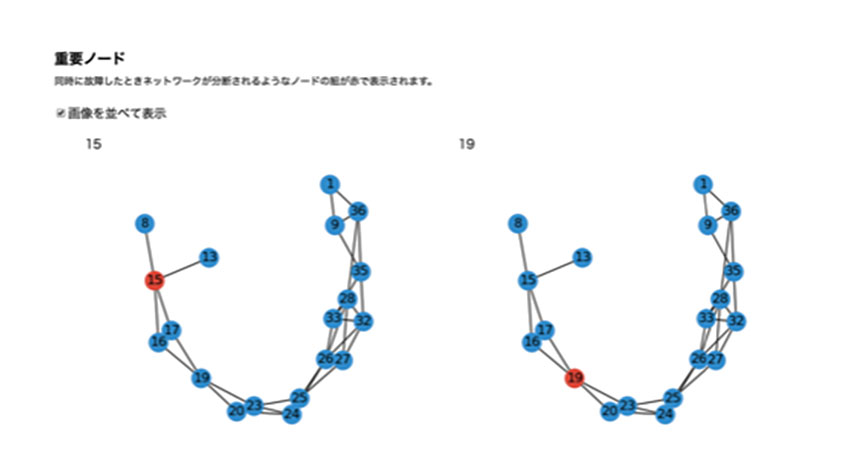

大原: おっしゃるとおりです。中継機を別途置かなくてもいいこともメリットです。測定したいところに置いて、トポロジー(通信強度)が弱ければ、センサー(中継機)の数を増やしてもらえばいいのです。設置補助のアプリケーションを使えば、どれくらいセンサーを増やせばいいかもわかります(下図)。

小泉: そうですよね。中継機は普通、別に用意しないといけないですからね。

大原: 今、市場にある無線規格は、中継機は省電力にできないというものがほとんどです。基本的に、中継機は電源につないでいる必要があります。それについても、私たちは電池駆動ですから、メリットがあります。

小泉: そうか、なるほど。マルチホップとはいうものの、多くの場合は中継機が「無理やり」データを右から左に送っているのだけれども、UNISONetの場合には、時刻同期を利用して一斉に起きて、純粋にバケツリレーをして短期間で通信を完了させて、一斉に寝るので、省電力が可能になるわけですね。

でも、その原理からすると、余計な電力がかかりそうですね。1個のセンサーが、同じデータを周りの10個のセンサーに送るわけですから。

鈴木: 鋭い指摘です。ただ驚くことに、ルーティングをする場合よりも、1個あたりの消費電力は低いのです。

大体の感覚として、厳密に省電力制御した場合に必要な電力を1とした場合に、ぼくらの技術の効率がどれくらい悪いかというと、10~100くらいです。それに対して、ルーティングを行う場合だと、100から1000くらいです。

小泉: そうですか。にわかに信じられないことばかりの技術ですね(笑)。

大原: お客さんのところに提案に行くと、無線に詳しい人ほど、信じられないと言われます。でも、言っていることはわかるから、サンプルを使いたいとおっしゃいますね。

小泉: ぜひ、サブギガ帯でやってもらいたいですね。

大原: サブギガ帯が注目されるのは、やはり干渉の問題ですか?

小泉: そうです。身の回りに2.4GHz帯を使っているモノが多すぎるので、干渉して使えないんですよ。スマートフォンのWi-Fi接続だってあたりまえのようにやっていますが、実は結構大変です。実環境で何度もテストを繰り返していて、やっと電波が安心して使えるのです。

そういう意味で、実環境でしっかり使える通信規格が切望されます。

大原: そういう意味では、我々の通信規格を使うと、展示会場でデモが動くんですよ。普通、展示会場で2.4GHz帯を使おうとすると、動きませんよね。そうしたロバスト性も、我々の強みです。

小泉: センサーの販売の次は、どのように事業を展開していく予定ですか。

大原: 次は他の企業さんとアライアンスをつくり、「UNISONet」の使い方について議論できるような場をつくっていければと思います。

鈴木: (株式会社)ケイ・オプティコムさんに既に採用していただき、ホームページの「選べるセンサー無線ネットワーク」の一つとして紹介されています。

大原: 一方、弊社のソリューションではケイ・オプティコムさんのクラウドを使い、私たちはゲートウェイまでを担当しています。このような他社さんとの協業もこれからは積極的に進めていきたいと思います。

小泉: これからが楽しみです。本日はありがとうございました。

【関連リンク】

・ソナス(SONAS)

・ケイ・オプティコム(K-Opticom)

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。